すべて

すべて

近年の地球温暖化に起因すると考えられる異常気象の増加を機に、脱炭素化への取り組みが活発になってきている。日本政府は2020年に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、経済と環境の好循環を目指す産業政策をまとめた実行計画「グリーン成長戦略」を公表した。2021年に策定された第6次エネルギー基本計画では、日本のエネルギー政策の基本方針を示し、安全性を大前提とした上で、エネルギーの安定供給、環境への適合、経済効率性の同時達成を目指していた。この時点では人口減少や省エネルギーの進展により、電力需要量は減少すると見込まれていた。しかし、その後、電力を多く消費するデータセンターや半導体工場の新増設に伴い、一転して電力需要の増加が見込まれるようになった。

2.1 MB

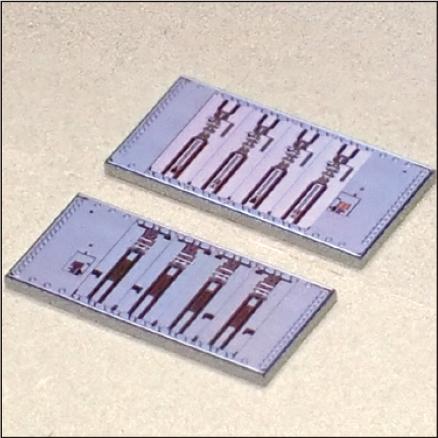

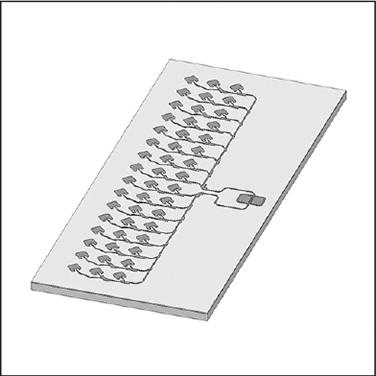

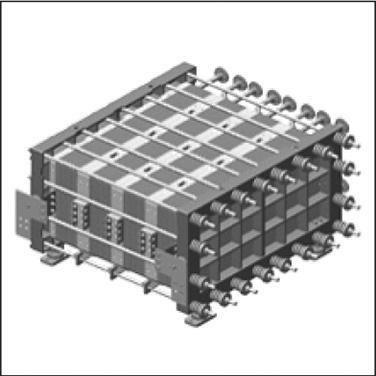

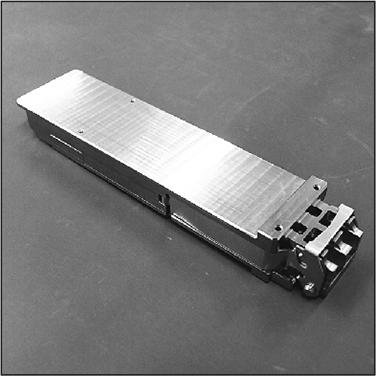

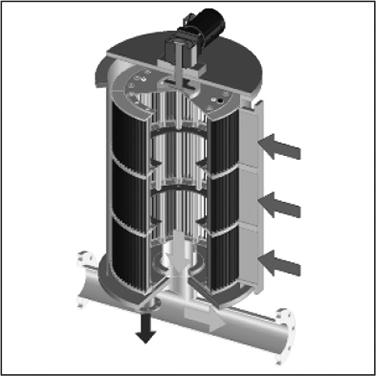

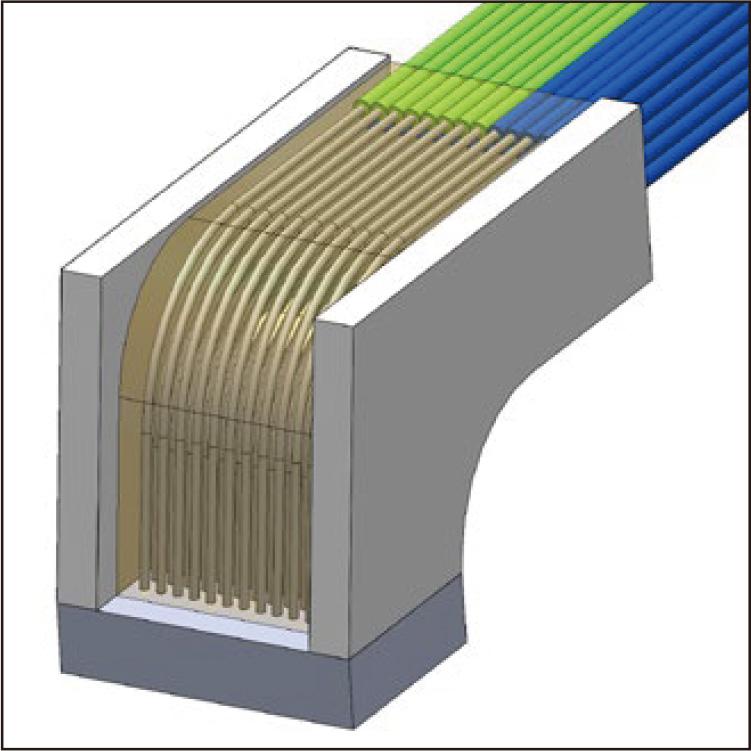

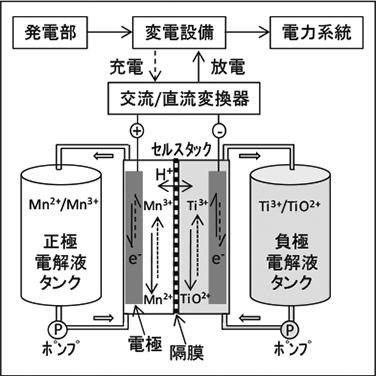

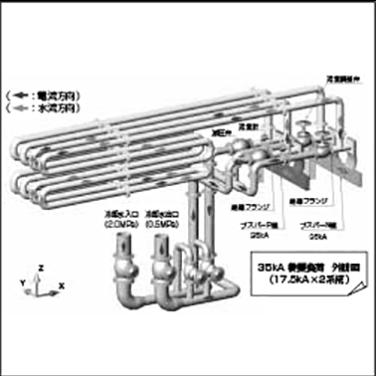

地球温暖化対策および再生可能エネルギー導入の拡大に伴い、電力系統の安定化と長期運用可能なエネルギー貯蔵システムへのニーズが高まっている。本論文では、電力品質の安定化に効果的な電力貯蔵技術として注目されるレドックスフロー電池の性能向上と最新の開発状況と設計について報告する。特に、セルスタックの出力向上やエネルギー密度の向上に焦点を当て、多様な運用要求に対応可能な蓄電システムの実現を目指した。さらに、30年にわたる長期運用に耐える高い信頼性を確保し、ライフサイクルコストの低減に寄与する技術開発も行った。本開発の成果により、再生可能エネルギーの効果的な蓄電と長期的な安定運用の実現に貢献していきたい。

2.5 MB

2.5 MB

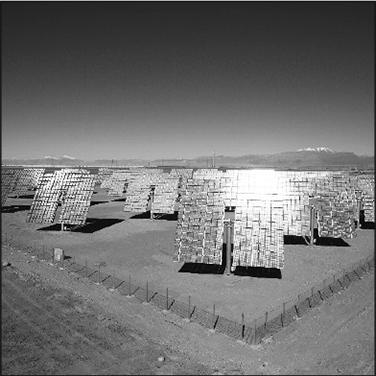

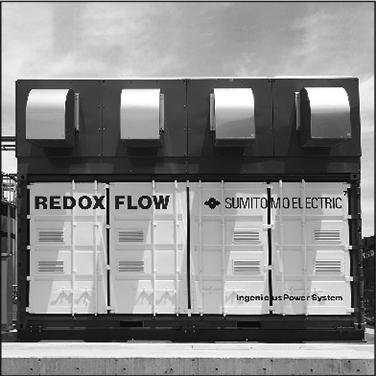

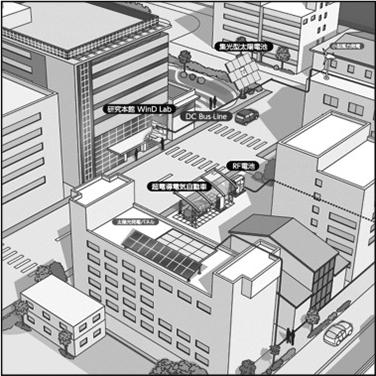

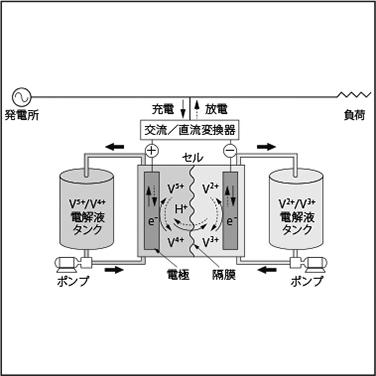

脱炭素社会の実現に向け、世界では2050年までのカーボンニュートラルを目指し2030年までに温室効果ガス排出量を半減、日本では2050年に実質排出量ゼロ、2030年までに46%削減(2013年度比)を掲げている。再生可能エネルギーの普及が欠かせない一方で、このような変動性を有する電源の有効活用には大型の電力貯蔵装置が必要不可欠となる。特に、季節や昼夜による電力需給の差を吸収できる長時間エネルギー貯蔵(LDES:Long Duration Energy Storage)のニーズが高まっている。当社製レドックスフロー電(RF電池)は、安全性に優れ、充放電サイクルによる寿命低下が極めて小さく、大容量かつ長時間のエネルギー貯蔵が可能な定置用蓄電池である。日本をはじめ、世界各国でRF電池の導入が進んでおり、再生可能エネルギーの有効利用や地産地消型エネルギーシステムの構築、電力レジリエンス強化に大きく貢献している。本稿では、RF電池が、よりクリーンで安定したエネルギー社会の実現にどのように貢献しているか、具体的な事例を紹介する。

3.2 MB

3.2 MB

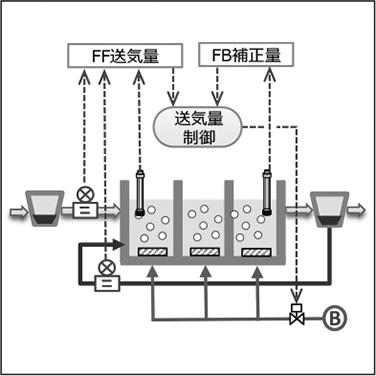

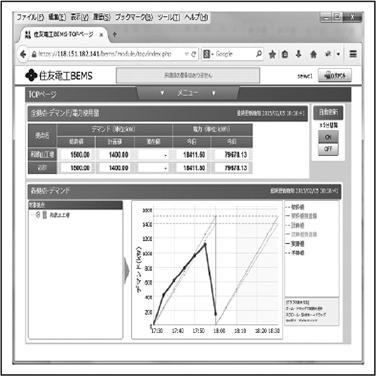

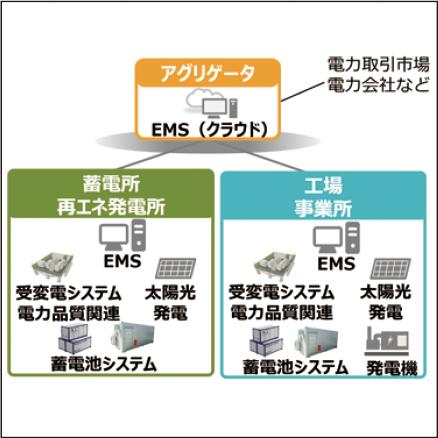

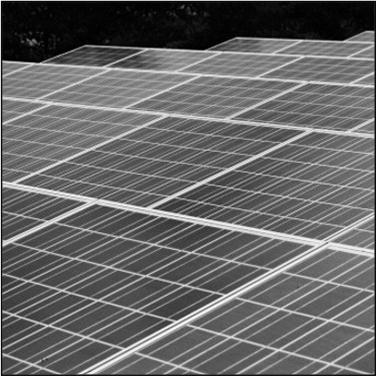

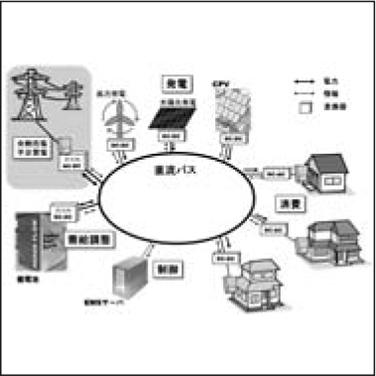

データセンターの新増設等に伴う電力需要の増加、世界情勢の影響による化石燃料調達リスクの高まり、2050年のカーボンニュートラルの実現等により、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーへの投資と活用の重要性が増している。他方で、再生可能エネルギーは天候の影響で出力が変動するため、その大量導入により電力系統が不安定化するという課題を伴う。この課題への対策の一つが調整力の確保であり、調整力を捻出できる蓄電池の活用が注目されている。日新電機㈱は、蓄電池から受変電設備までのシステムを一括導入するソリューションを提供している。昨今、蓄電池の活用についてさまざまなニーズが登場していることを踏まえ、本稿では、日新電機㈱のソリューションに、住友電気工業㈱のエネルギーマネジメントシステムであるsEMSA(Sumitomo Energy Management System Architecture)を組み合わせた蓄電池活用ソリューションを紹介する。

2.2 MB

2.2 MB

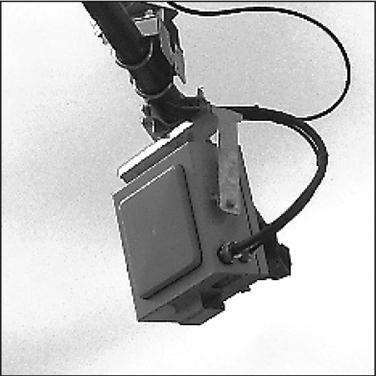

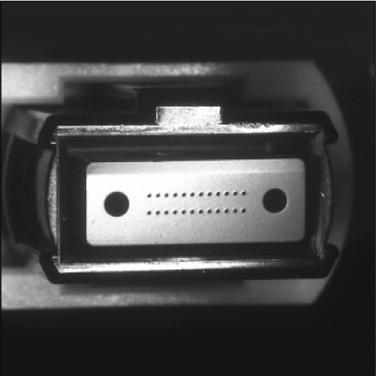

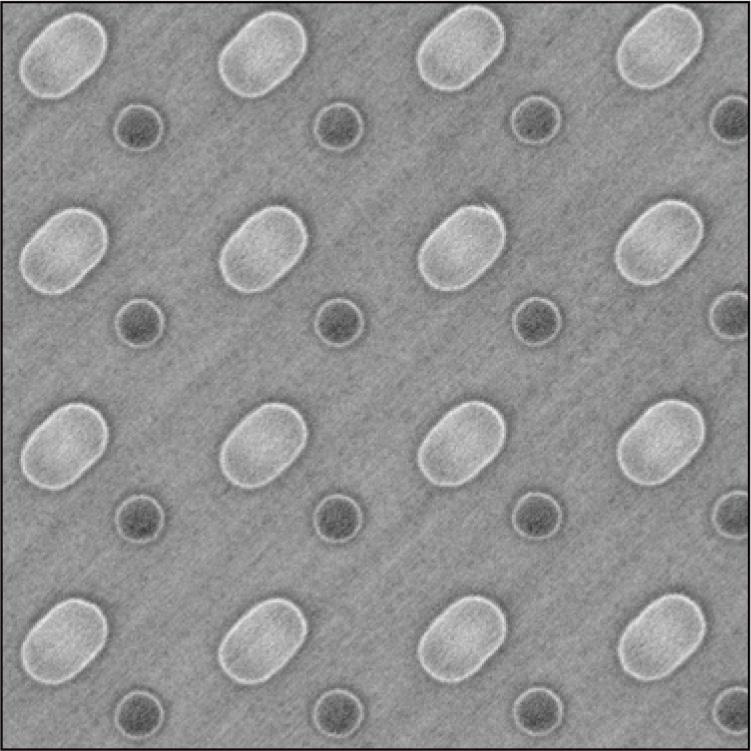

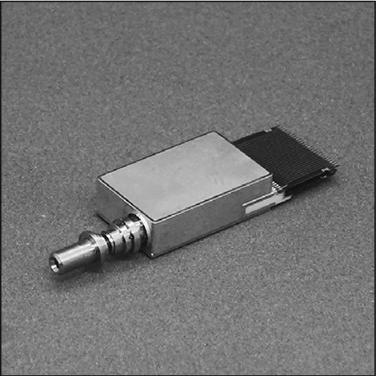

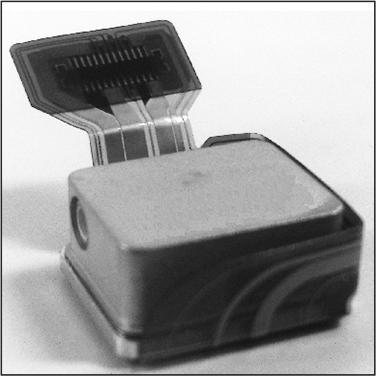

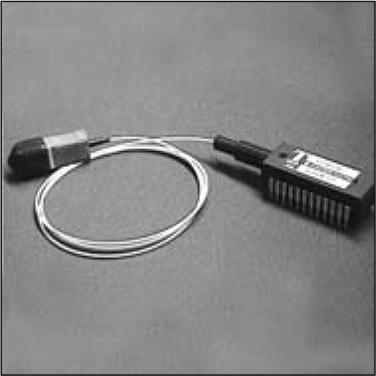

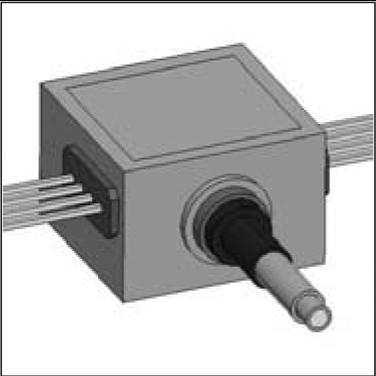

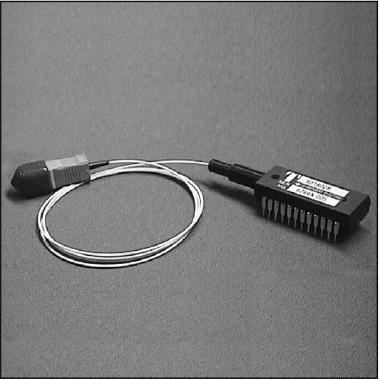

カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの普及が拡大しており、発電機設備と組合せてエネルギーの安定供給に寄与する定置用蓄電池システム(Battery Energy Storage Systems : BESS)のニーズが高まっている。BESSの蓄電池の大部分はリチウムイオン電池(LiB)であるが、BESSの導入が先行している海外だけではなく、最近では国内でもLiBの異常による火災事故が増加しており、海外および国内で安全基準が規定された。国内ではJIS C4441:2021規格がそれに該当するが、この規格に準拠するためには、要求事項の一つであるBESSの異常発生時(LiB等の熱暴走異常時など)に発生するガスや火災を検知し、外部へ警報を発するシステムを備えることが必要である。日新電機㈱は、BESSのコンポーネントとして、LiB異常時に発生するガスを検知するセンサを開発した。本機の特徴とフィールド事例について紹介する。

2.9 MB

2.9 MB

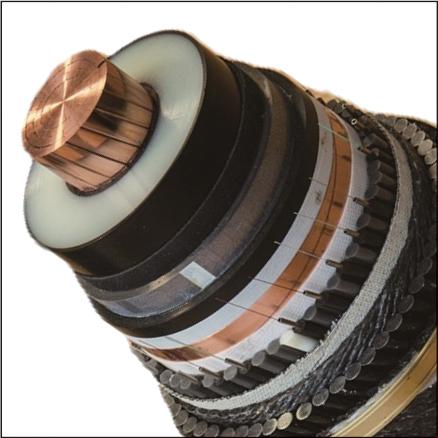

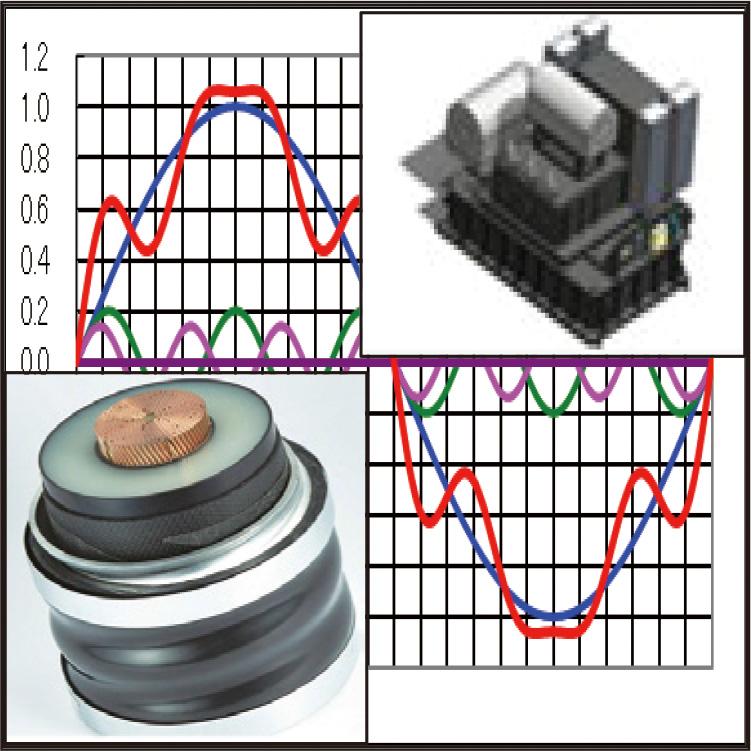

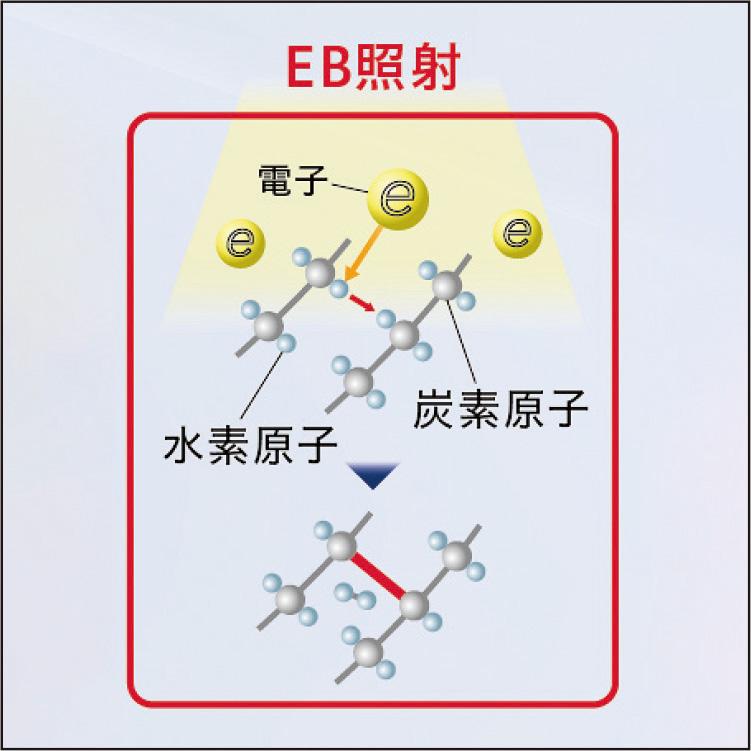

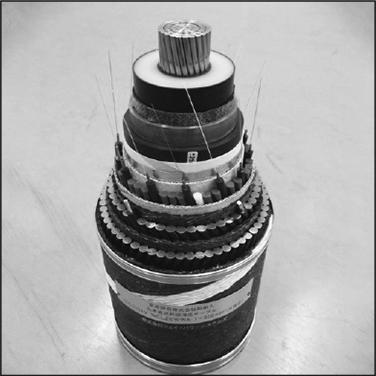

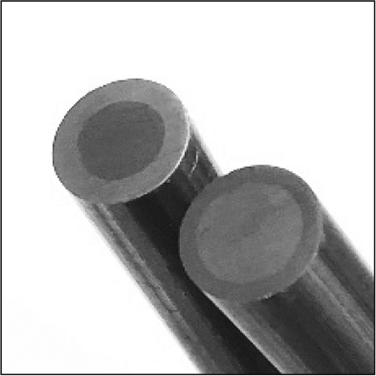

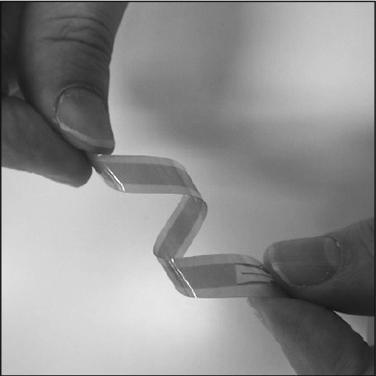

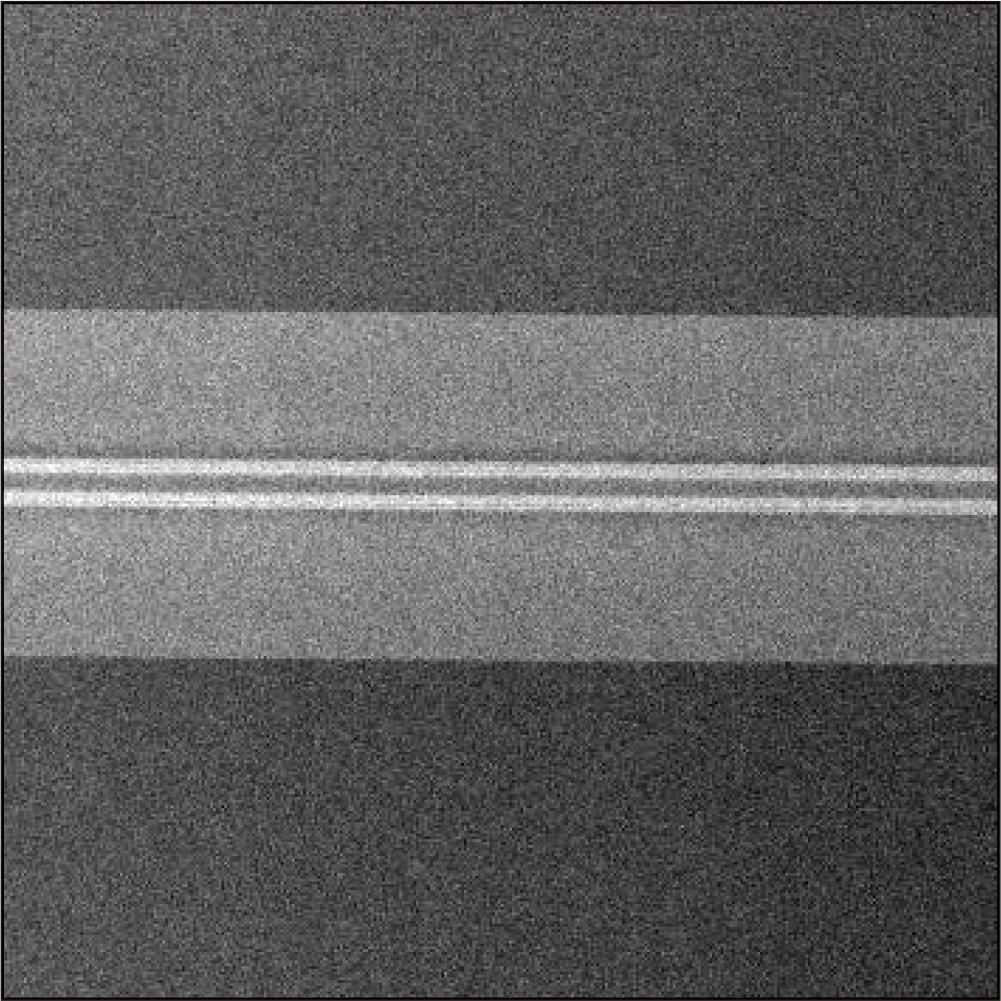

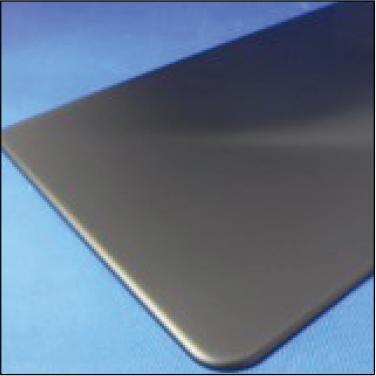

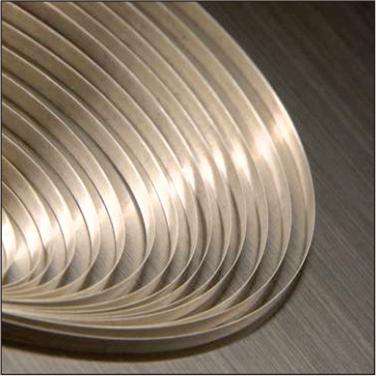

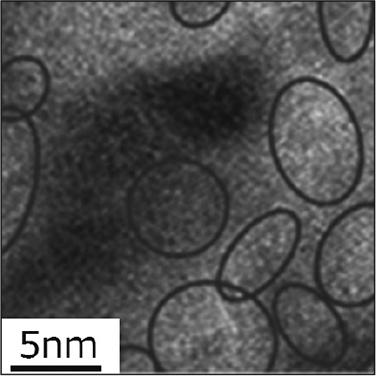

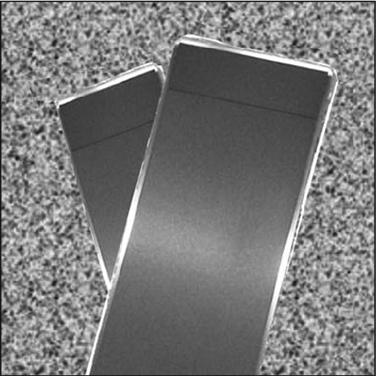

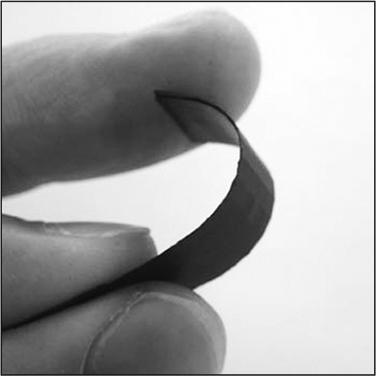

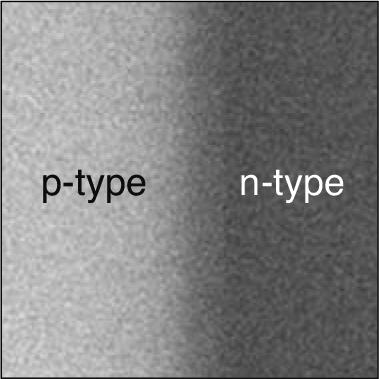

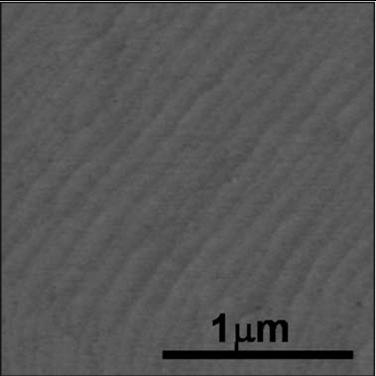

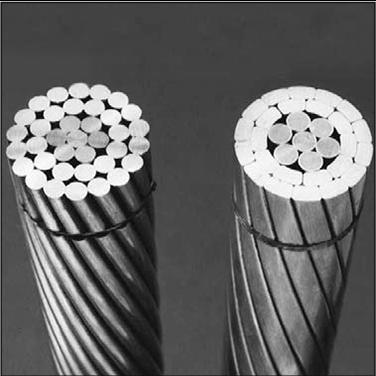

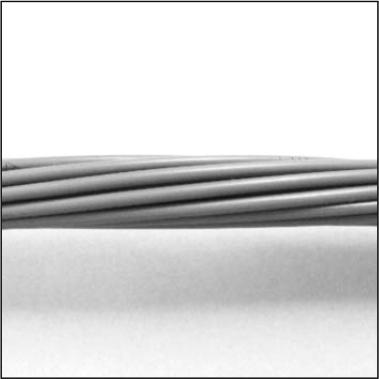

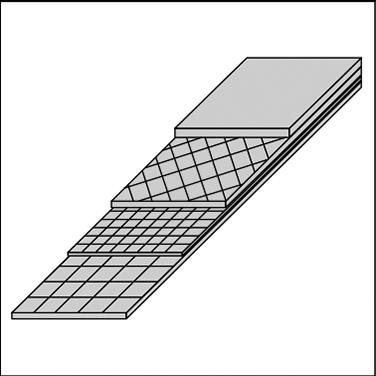

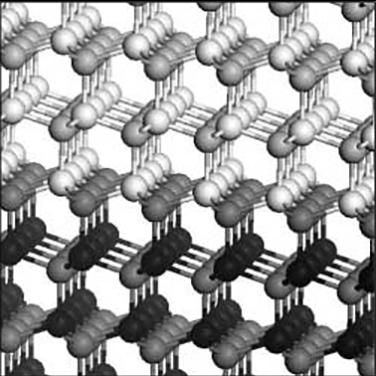

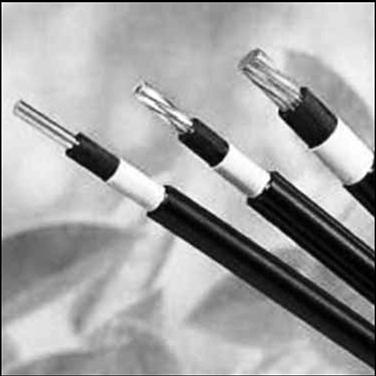

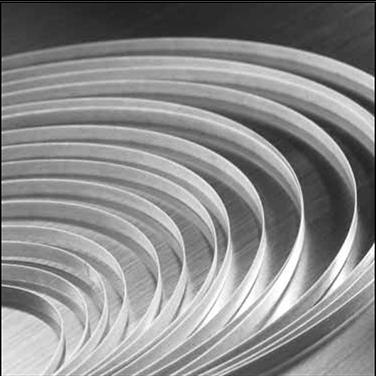

近年の環境志向の高まりを受け、欧州を中心に再生エネルギー導入が進み、直流ケーブルの需要が増加している。当社では、架橋工程を省略することで製造時の省エネ化を達成でき、乾燥工程も不要となりリードタイムを短縮できることから、従来DC-XLPEより環境に優しい直流用非架橋材料の開発に取り組んだ。これまでの研究により、各種機械特性、および電気特性は従来DC-XLPEと同等の性能を有し、直流寿命も十分な直流用非架橋材料の開発に成功した。モデルケーブルを作製し、ケーブルにおける基礎特性も問題無いことが確認できた。更に、架橋剤分解残渣が存在しないため、ケーブル作製直後から厚み方向で体積抵抗率が安定しており、架橋剤分解残渣量によって体積抵抗率が変動し得る従来DC-XLPEよりも品質が安定するメリットがある。今後、更なるケーブル試作、評価を進め、従来DC-XLPEと同様の高信頼性のケーブルを開発する。

1.2 MB

1.2 MB

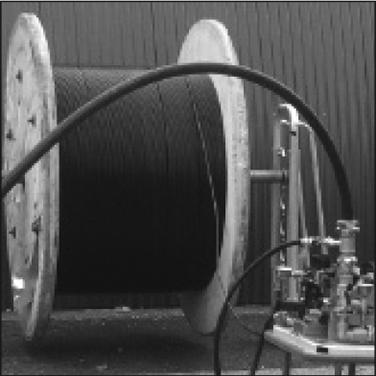

近年のグローバルなカーボンニュートラル化の潮流に伴い、大規模な再生可能エネルギーの開発が進むとともに、その電力を需要地に届けるための長距離送電網の構築が急速に進められている。我が国においても、北日本から首都圏に直流海底送電を行うなど、長期・大規模な送電網構築のマスタープランが示されている。この潮流を見越し、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)では2015年度から直流海底送電に関する技術開発が継続して行われ当社も参画してきた。国内での直流海底送電計画が具体化した現在、これまでの開発の経緯と意義を振り返るとともに、今後の実プロジェクト適用や将来に向けた開発の展望について考察する。

3.8 MB

3.8 MB

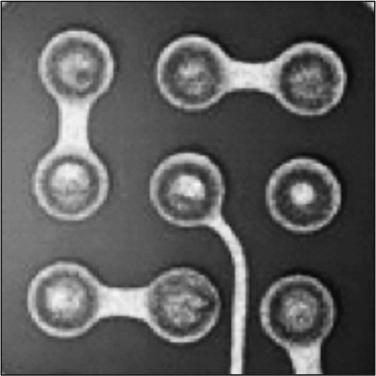

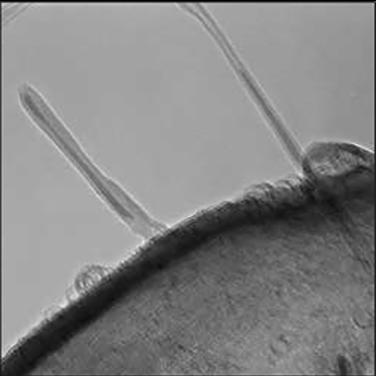

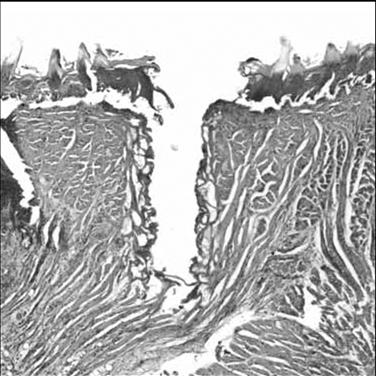

近年、世界各国で温室効果ガス削減の取り組みが強化され、洋上風力発電の導入が進んでいる。風車で発電した電気を送電する海底ケーブルの製造性、コスト、施工性の課題を解決すべく、これまで当社は、遮水層を省略した構造の海底ケーブルの開発を進めてきた。ケーブル絶縁体に水分が浸入すると、水トリー劣化が起こるため、遮水層省略には耐水トリー(TR)絶縁体の使用が必須だが、その適切な評価法もなかった。前回、ヒートサイクルにより絶縁体に生じる過飽和水分量に着目した浸水課電試験を検討した。今回、同試験と各種試験の結果を比較し、同試験では現実的な期間で水トリー劣化が生じ、実線路30年の長期TR性評価が可能なことを確認した。加えて、TR絶縁体開発にも同試験を用いて30年TR性を評価し、将来の高電圧化に対応可能な高いTR性と低い誘電正接を持つ材料を見出している。引き続きケーブルの開発を進めており、洋上風力発電の拡大に貢献できると考える。

1.7 MB

1.7 MB

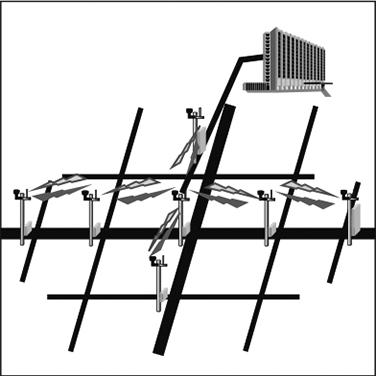

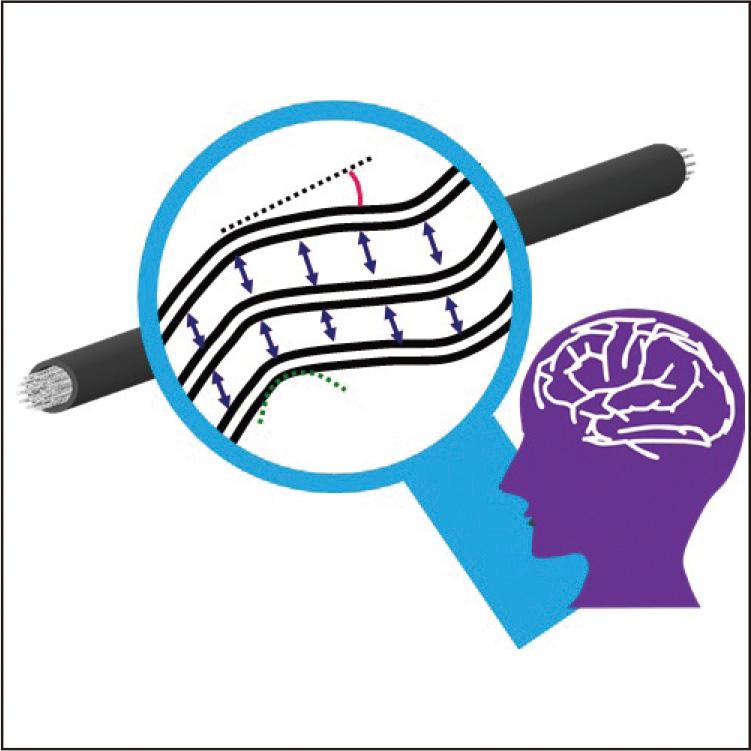

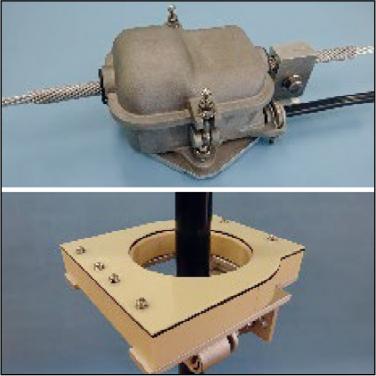

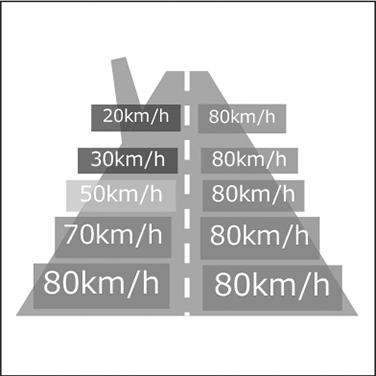

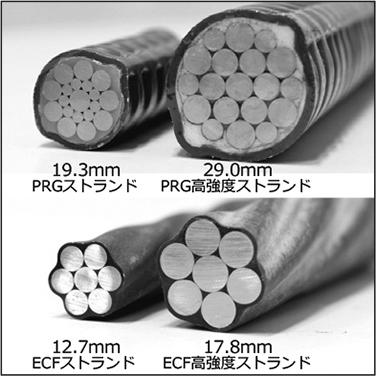

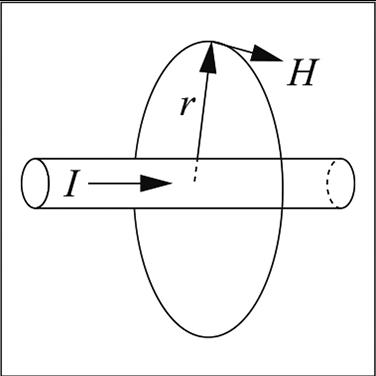

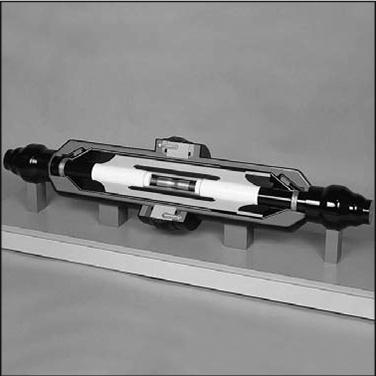

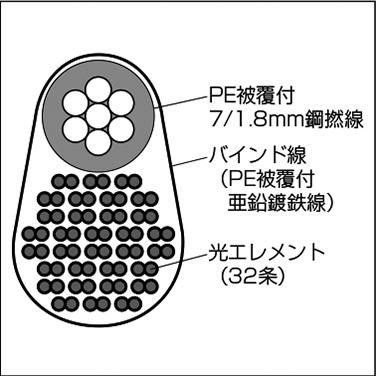

カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化の取り組みが進められている。しかし、架空送電線において送電容量不足により再生可能エネルギーが接続できないという課題がある。この課題解決のために2022年より既存設備を最大限活用するN-1電制の適用が開始されている。N-1電制とは、送電線の事故などによって送電できなくなった電流が、他の健全回線へ流れることで過負荷となった場合に、一部電源の出力を抑制し過負荷を解消するものである。そこで、リアルタイムで電流を計測できる当社製送電線センサを活用したセンサ伝送型OLRシステムを開発・実用化したので紹介する。

2.4 MB

2.4 MB

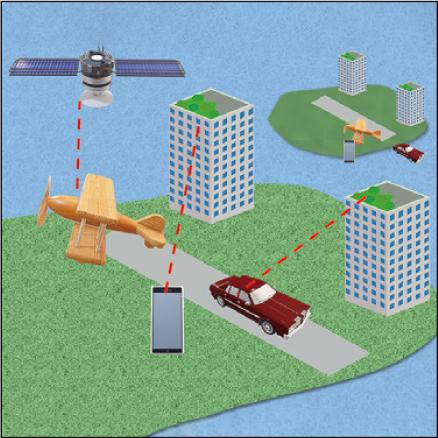

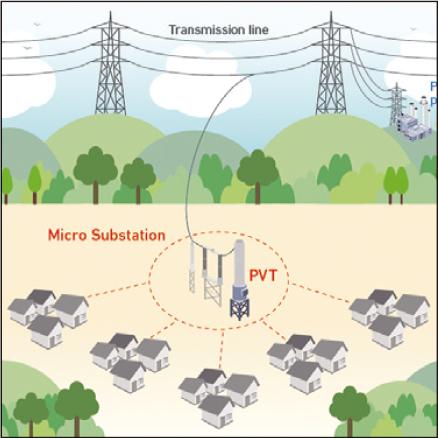

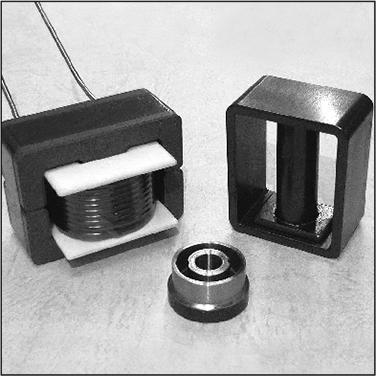

新興国においては、未だ配電網が脆弱な地域が数多く存在し、安定した電力供給が課題となっている。そこで、そうした地域においても送電線が存在するエリアが少なくないことに着目し、送電線から電源供給用に大容量化した電源用計器用変圧器(Power Voltage Transformer(PVT))を用いて直接低圧電力を供給可能なマイクロ変電所を有効な対策として開発を進めてきた。2025年6月、PVTを用いたマイクロ変電所をインドに導入し、実証試験を開始したので紹介する。なお、本活動は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の国際実証事業(JPNP 93050)として実施したものである。

3 MB

3 MB

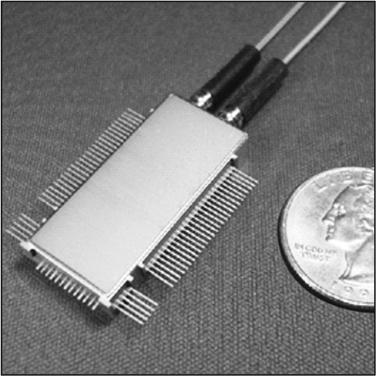

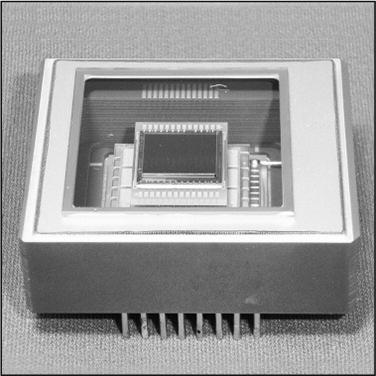

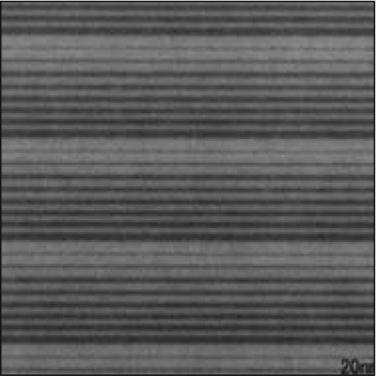

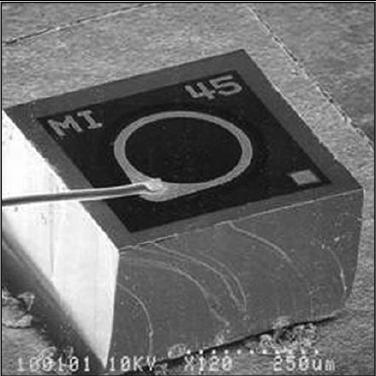

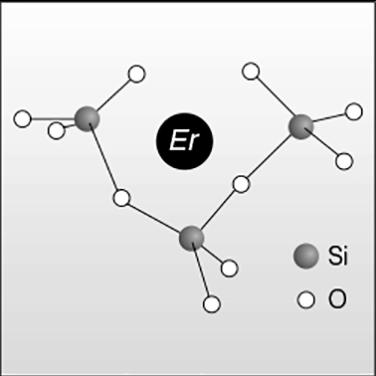

1~2.5µmの波長域で動作する近赤外センサ(SWIRセンサ)は農業、医療、工業から宇宙までの様々な分野での応用が期待されている。当社はこれまで受光層にInGaAs/GaAsSb量子井戸構造を採用することで2.5µmまで動作する低暗電流の近赤外センサを開発してきた。量子井戸構造に関する理論計算からInGaAsをInAsとGaAsからなるデジタルアロイに置き換えた(InAs)(GaAs)/GaAsSb量子井戸構造を用いることにより量子効率が向上することが示唆された。本報告では、実際にデジタルアロイ型量子井戸構造を受光層に持つセンサを試作した結果およびバリア層を追加することによって暗電流の一層の低減に成功したことについて述べる。

1.7 MB

1.7 MB

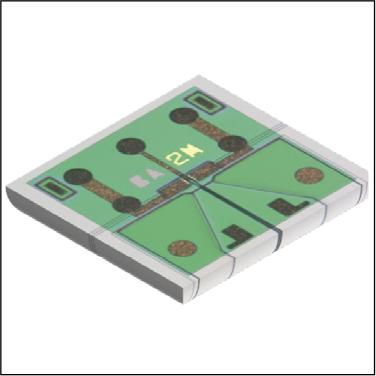

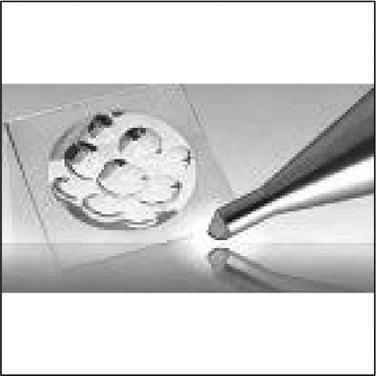

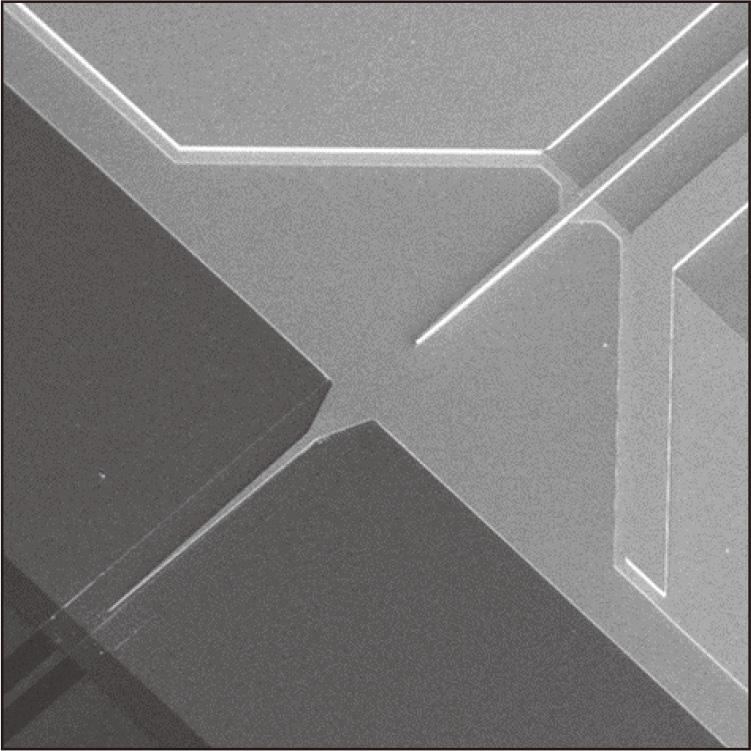

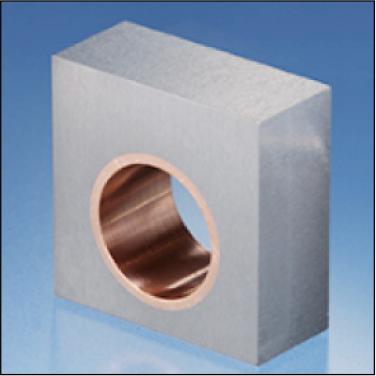

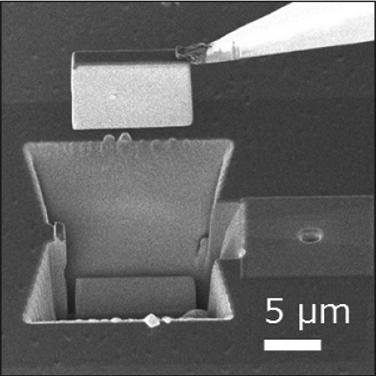

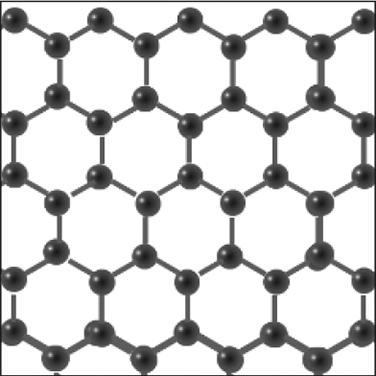

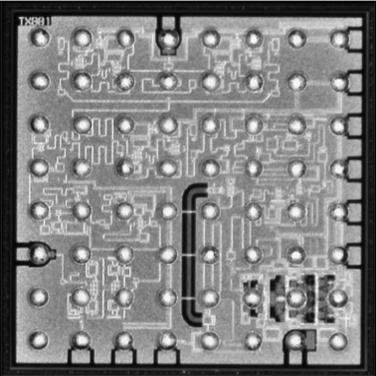

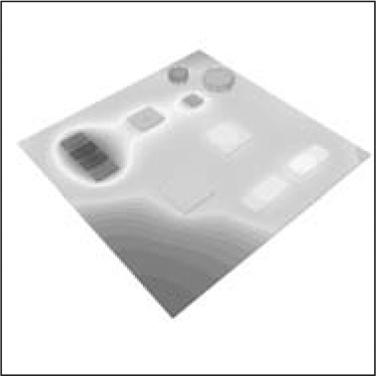

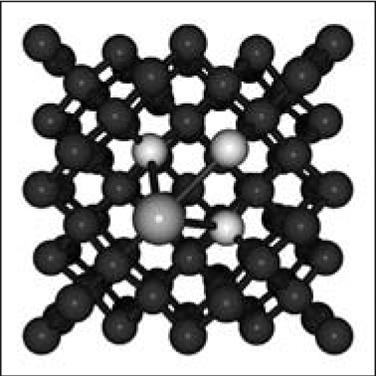

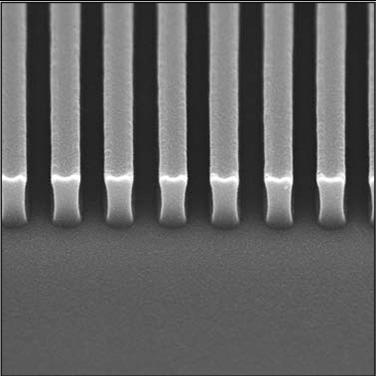

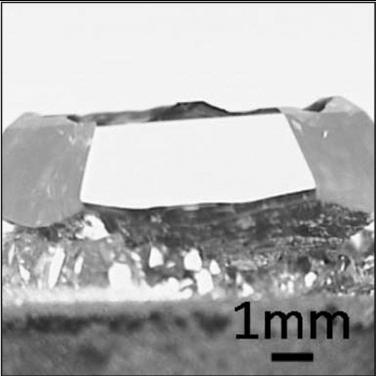

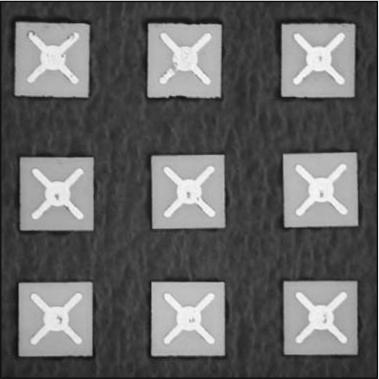

基地局無線通信用の高周波デバイスなどで、取り扱う情報量が増大し、発熱が課題となり、より高放熱性デバイス構造が望まれている。高熱伝導率のダイヤモンドをヒートシンクとすることはその有効な解決策として取り組まれてきているが、従来の接着方法では数µmのデバイスからヒートシンクまでの熱抵抗が無視できなくなっている。より効率的な放熱方法として、GaN半導体デバイスとダイヤモンドヒートシンクを接着剤・はんだ材料なしで直接接合した、GaN-on-多結晶ダイヤモンド構造を、2インチサイズの大口径で作製することに成功し、GaN-HEMTのデバイスの試作とその高放熱特性を確認した。

3.9 MB

3.9 MB

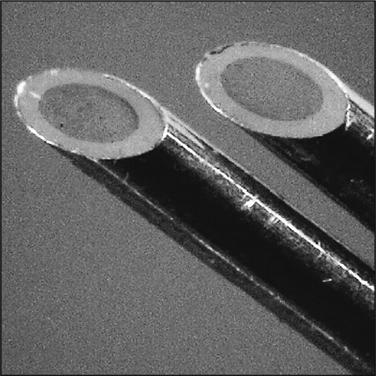

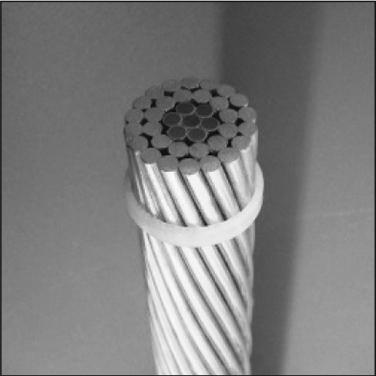

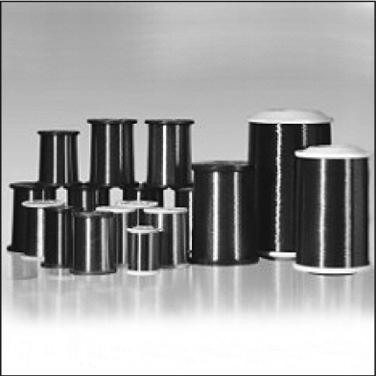

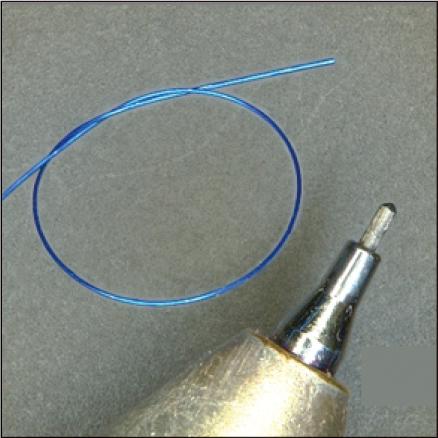

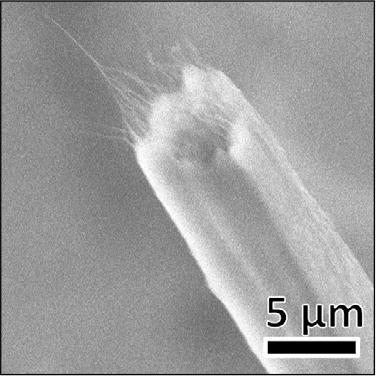

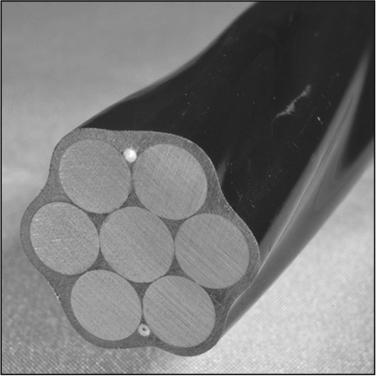

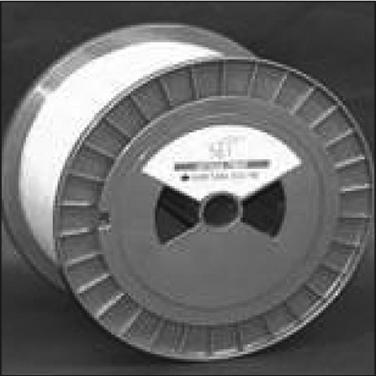

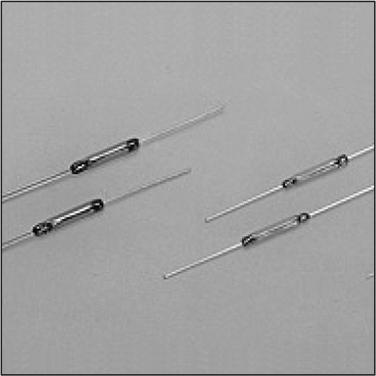

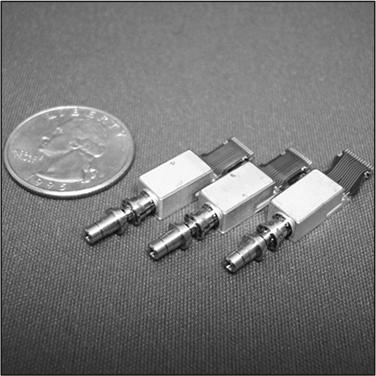

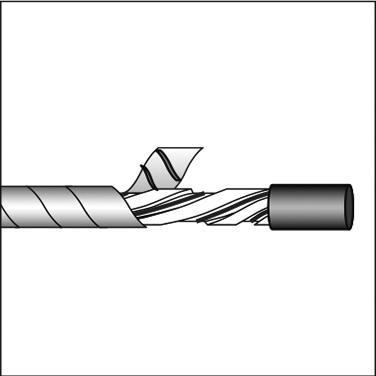

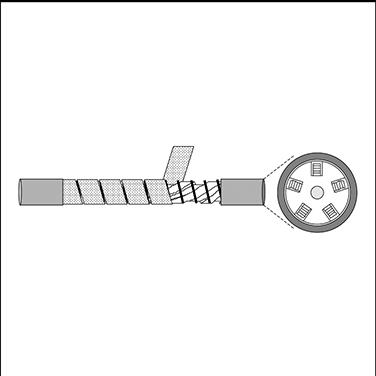

本稿では、産業ロボット、医療・介護、車載などの分野で応用が期待され、物理的な微小検知ができる製品として開発している細径圧電センサワイヤについて報告する。本開発品は、従来の画像認識や静電容量式センサでは検知が困難な、微小変位や接触力の検出ニーズに注目し、加えて柔軟で複雑な変形への追従性を備えたワイヤ状センサである。当社の金属・樹脂複合線を製造するワイヤ製造技術を活用することで、縫製糸程度の細線を実現し、設備などの構造体や衣服、機械部品への組込みを可能とした。また、高い信号出力と高速応答性を示すことも特徴である。現在、触覚センシングや構造健全性モニタリングへの有効性を見出しており、今後の社会ニーズである高密度センサネットワークやスマートマテリアル技術への展開が期待される。

4.9 MB

4.9 MB

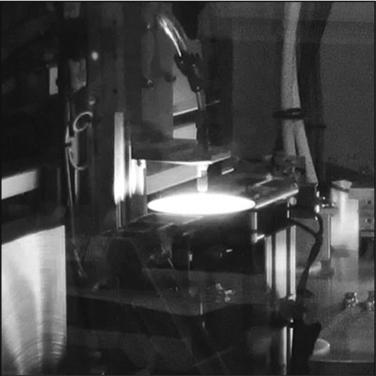

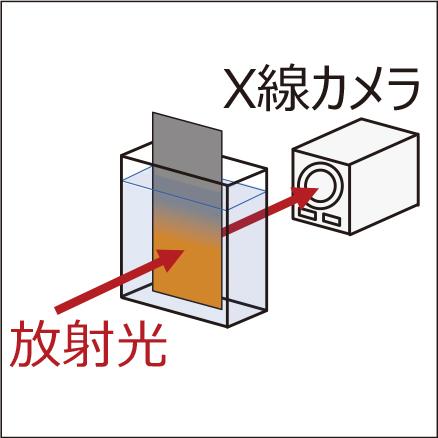

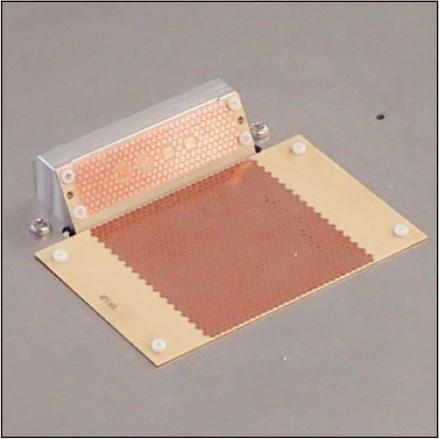

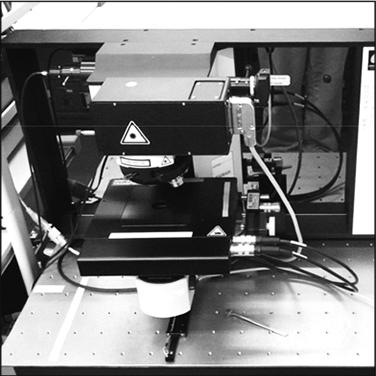

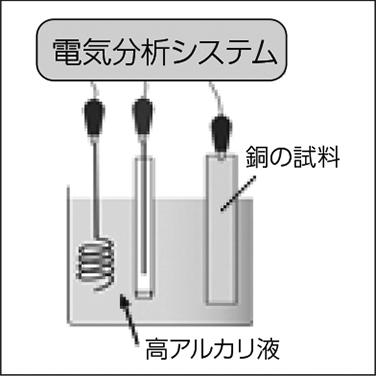

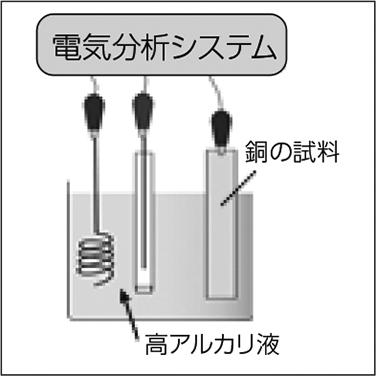

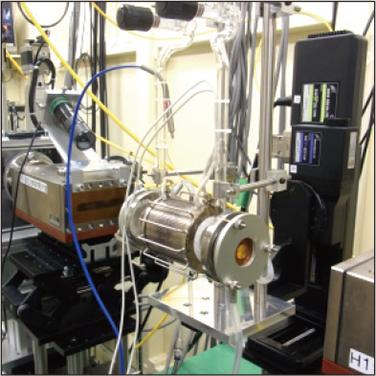

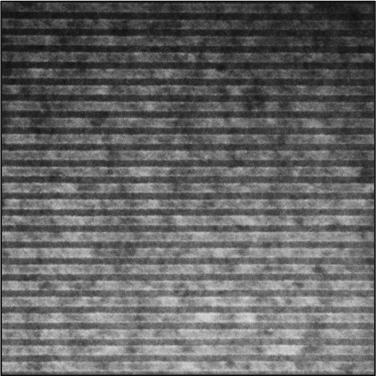

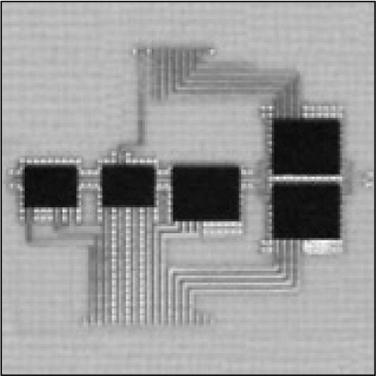

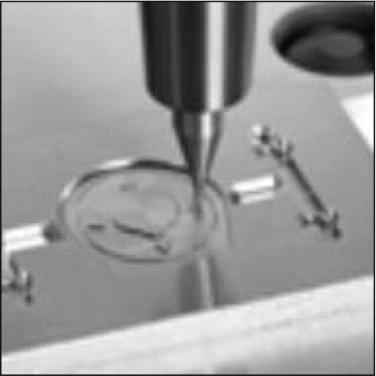

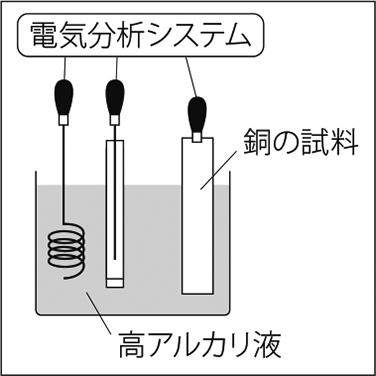

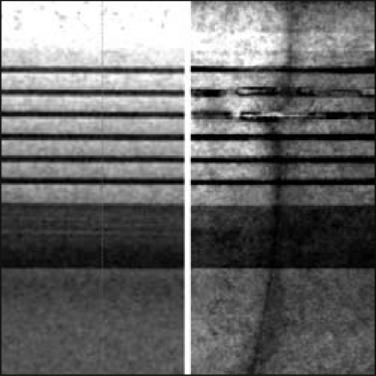

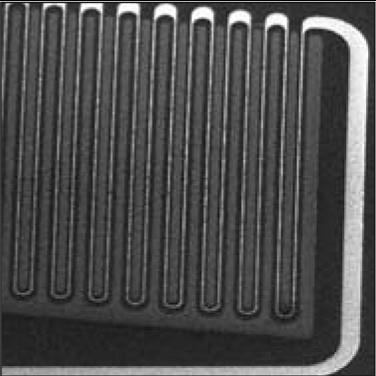

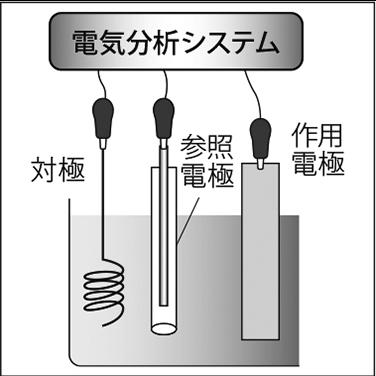

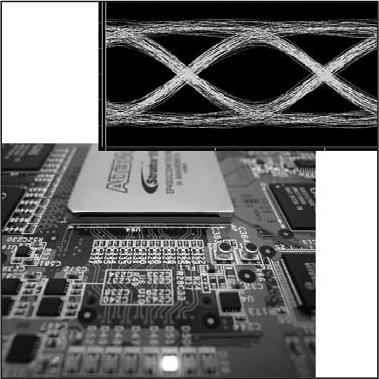

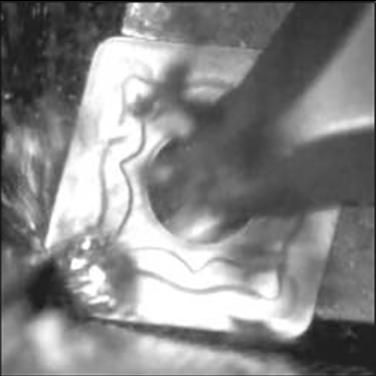

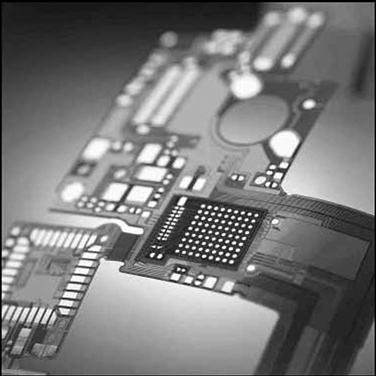

近年の電子機器の高機能化に伴い、薄膜配線の膜厚と均一性の精密な制御が重要となっている。特に無電解銅めっきは絶縁基板上の成膜に必須であるが、銅の析出に関わる反応の複雑さから、製造条件の最適化は経験知に頼ることもある。本研究では、無電解銅めっき反応における銅の析出挙動を定量的かつ空間的に可視化するため、放射光を用いたその場測定技術を開発した。X線吸収微細構造(XAFS)により、液中のCu2+イオンが金属銅に還元される銅価数変化をリアルタイムに解析することを可能とした。また、X線イメージング手法により、銅膜厚の面内分布を測定して析出の面内分布の可視化を可能にし、さらに、気泡吸着が局所的な析出阻害の原因であると明らかにした。本技術により、無電解銅めっきの析出挙動の理解が進むことで将来的には無電解めっきプロセスに関する生産技術の発展が期待される。

1.9 MB

1.9 MB

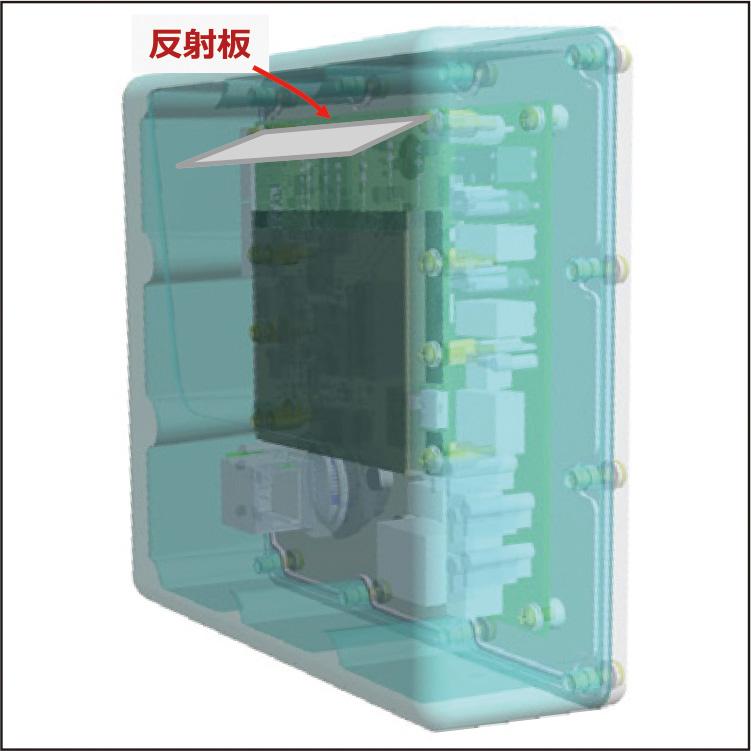

脱炭素社会の実現に向けて、出力不安定な再生可能エネルギーを普及するには、蓄電池とデマンドレスポンスによる調整力の活用が必要である。一般家庭においては、蓄電システムを活用することで、太陽光発電の余剰電力を蓄えて夜間・朝方に利用でき、また、災害等で長時間停電した場合でも住宅への電力供給が可能となる。当社は蓄電システムの普及促進に向け、施工性が良い住宅用蓄電システムPOWER DEPO(パワーデポ)シリーズを2012年より販売している。この度、従来製品で市場の評価が高い、ハイスペック・一体型コンセプトを継承しつつ、課題であった配送、設置面積を改善するPOWER DEPO Rを開発した。

0.7 MB

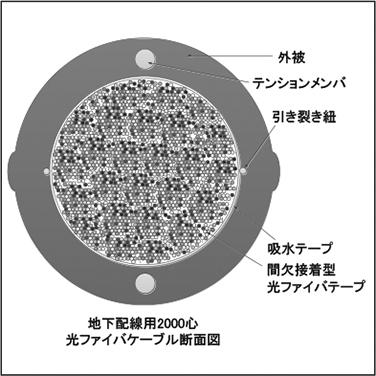

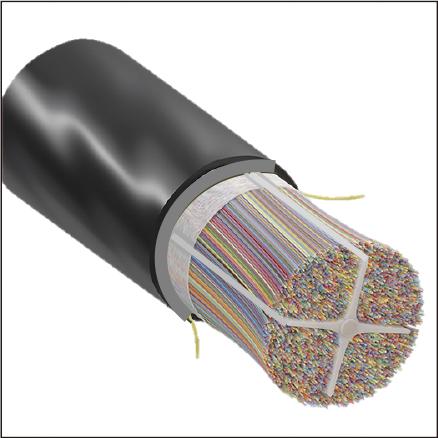

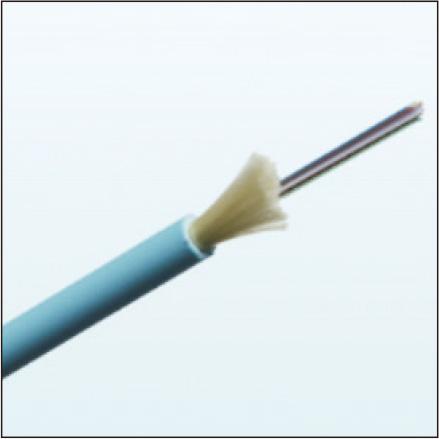

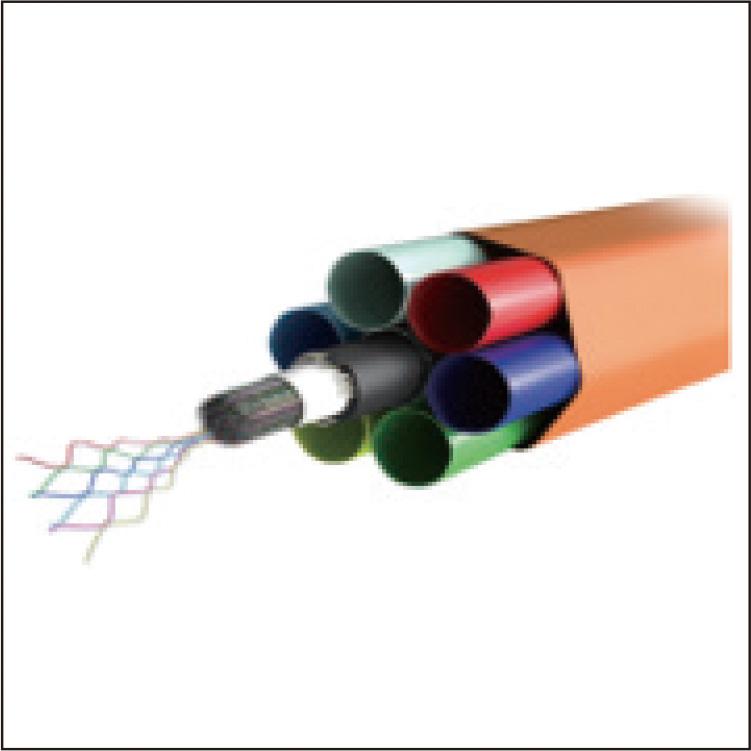

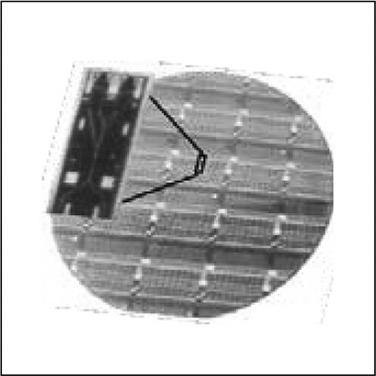

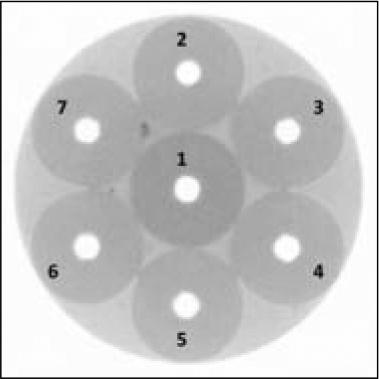

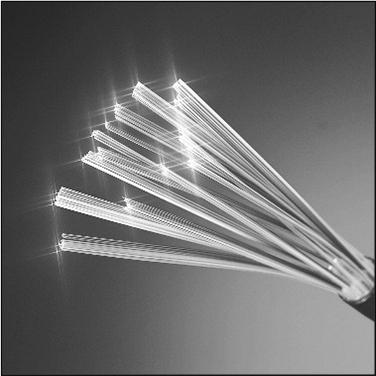

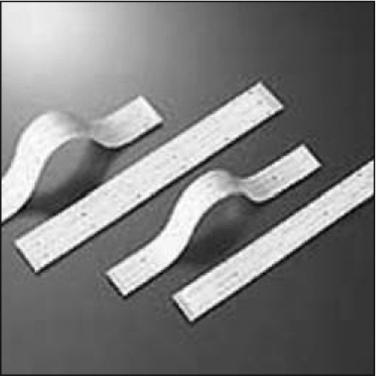

近年クラウドコンピューティングや動画配信、生成AI等の進展により、大規模データセンタ(DC)の建設が進んでいる。DC 棟間を結ぶ光ケーブルは、主に地下ダクト内に敷設され、高圧空気と共にケーブルを押し込む敷設方法に対応したマイクロダクト光ケーブルが普及しつつある。既存の地下ダクトの寸法は固定されているため、ケーブルの細径化の需要が高まっている。今回、従来の200μm光ファイバより細径の190μm光ファイバを開発し、更にそれを使用した間欠リボンおよび従来ケーブル径から20%以上細径化した864心マイクロダクト光ケーブルを開発し販売を開始した。

1.1 MB

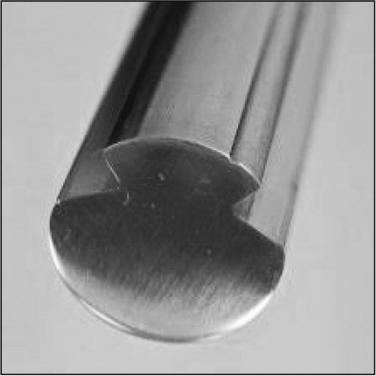

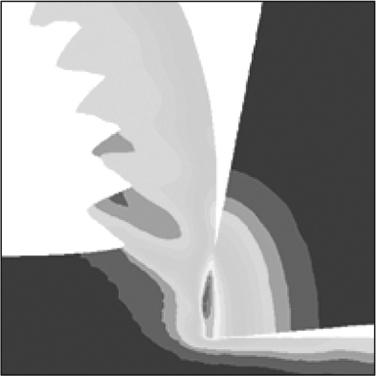

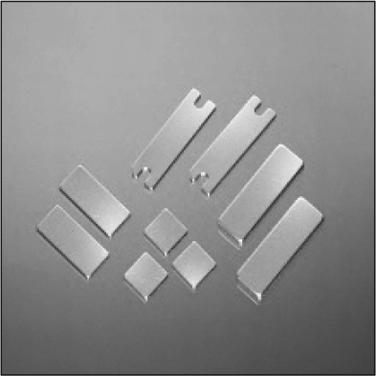

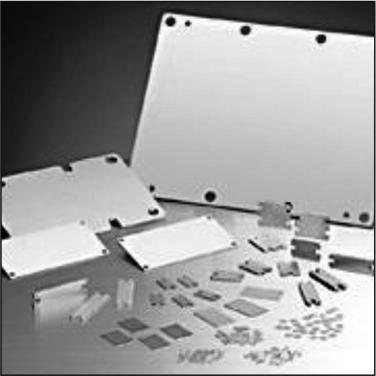

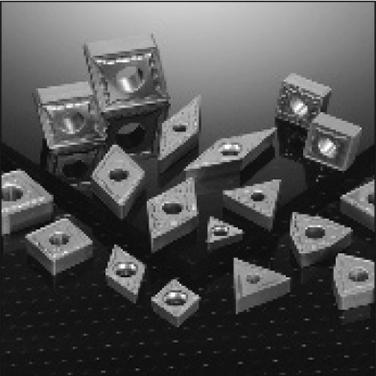

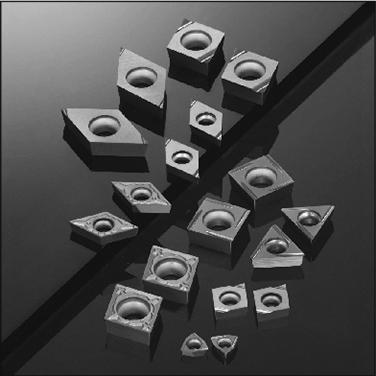

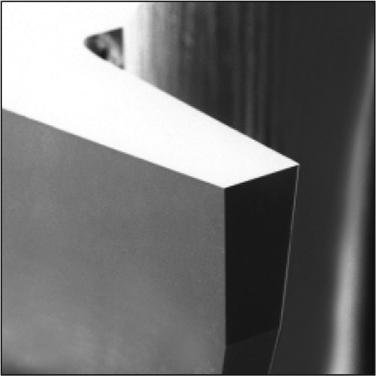

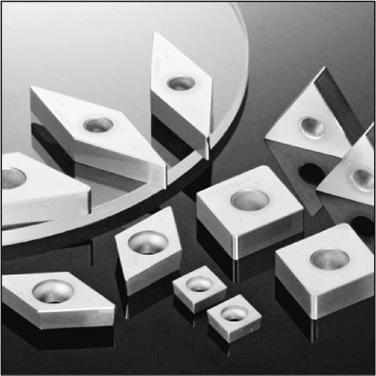

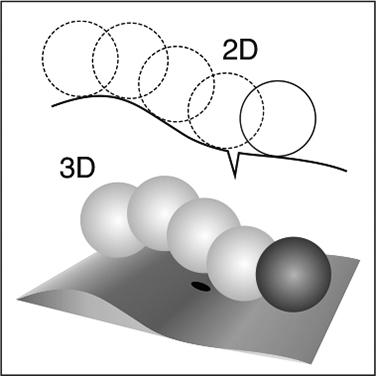

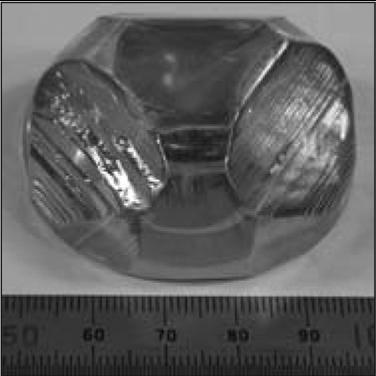

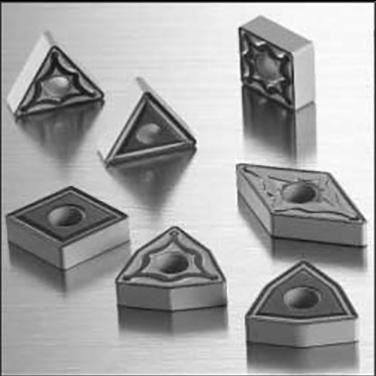

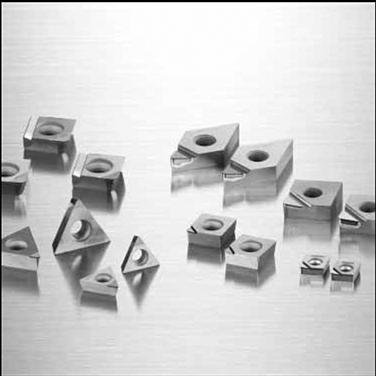

超硬合金製高精度極薄カッター(以下、超硬刃)は高硬度で優れた耐摩耗や耐食性を持ち、焼成前のセラミック材料、フィルム、箔、繊維などの精密切断に使用される。㈱アライドマテリアルでは超硬合金の素材製作から刃付け・刃先加工までの一貫生産体制を構築、顧客要望に応じ最小厚み0.05mmまでの極薄切断刃を製造している。また切断対象物に適した仕様設計(刃先角度、刃先先端形状等)や切断評価も可能で、切れ味や耐久性など、用途に応じ最適な切断刃を提案、提供している。本稿ではこの、超硬刃についてその特長と切断性能を紹介する。

1.9 MB

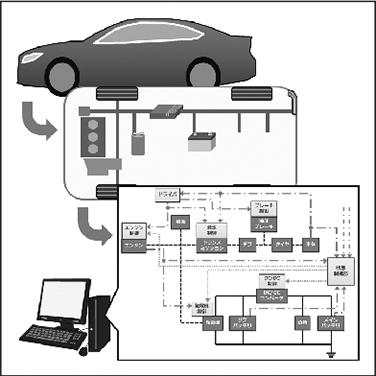

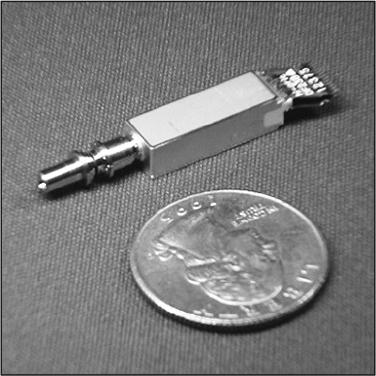

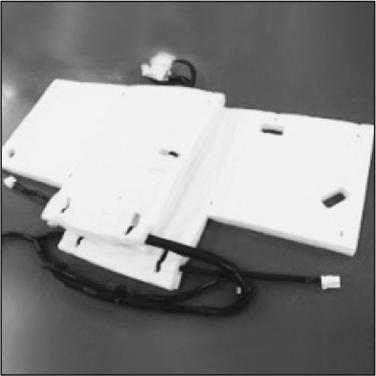

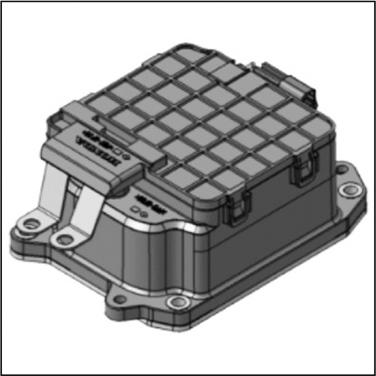

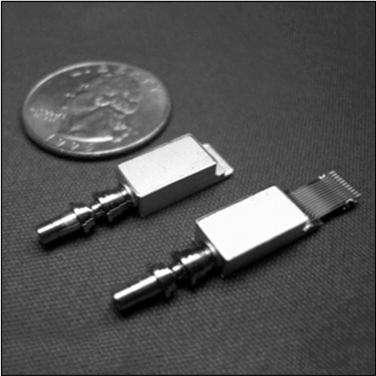

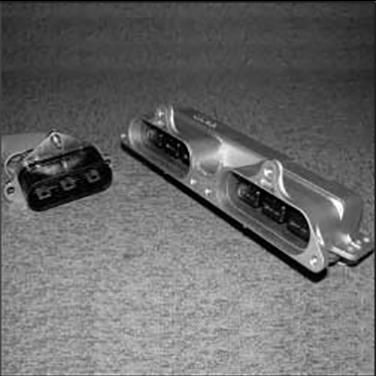

近年、電動車両シフトや自動車機器の電動化加速に伴い、制御対象を電気信号で操作するバイワイヤ制御の採用が拡大している。しかし、バイワイヤ制御は車両電源(鉛バッテリ等)が異常をきたした場合に制御不能となる課題がある。住友電工グループの住友電装㈱は、車両電源異常時に複数のバイワイヤ制御を継続可能とする統合バックアップ電源を開発し、2023年発売のプリウスに採用され、順次展開されている。今回、GEN3の保有エネルギーを維持し、小型・軽量化を実現した統合バックアップ電源(GEN4)の量産を開始し、2025年発売されたトヨタ自動車㈱のアクアに採用頂いた。新製品は従来品に比べ体積約▲30%、重量約▲50%の低減を達成し、車両搭載性の向上と省資源化に貢献している。

1.1 MB

BEV/PHEV/HEVの生産台数の増加に伴い、モータ、ギア、インバータを一体化したeAxleの開発が活発化している。eAxleモータの電源配線はバスバーが主流であるが、耐振動性に優れ、設計の自由度も高まる電線にニーズがあると考え、油冷方式のeAxleモータの電源配線をターゲットに、配策しやすい柔軟な電線の開発に取り組んだ。柔軟な絶縁被覆材のベース材料として、冷媒兼潤滑油であるATFへの耐性と、耐熱性に優れるフッ素ゴムを選定した。しかし、柔軟性と背反する、耐摩耗性、絶縁被覆材同士の耐互着性の改善が課題であった。そこで、耐摩耗性は結晶成分の微分散で、耐互着性は架橋による分子の運動性のコントロールで課題を解決した。本検討により、ISO200℃定格適合、耐ATF性、柔軟性、を兼ね備えた電線を開発でき、上市した。

1.6 MB

1.6 MB

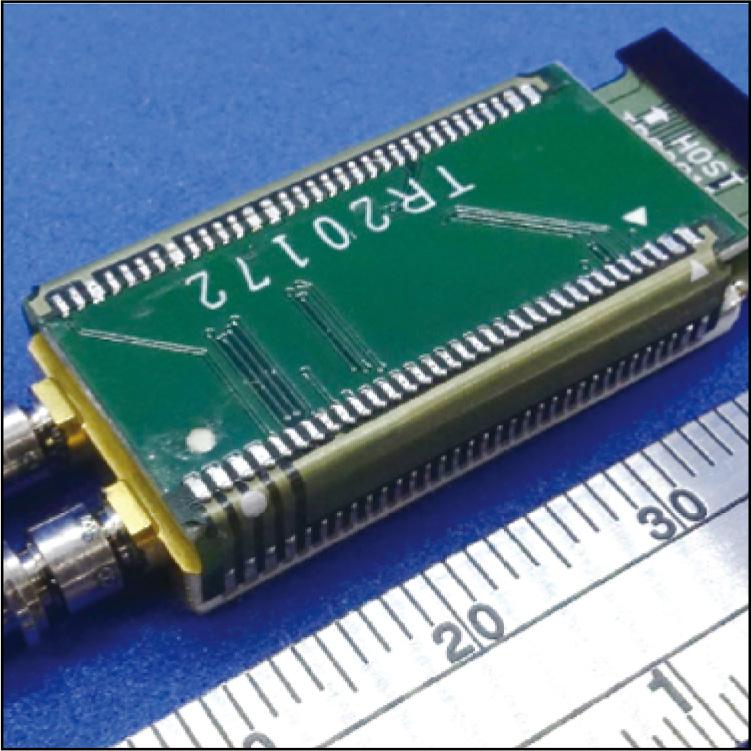

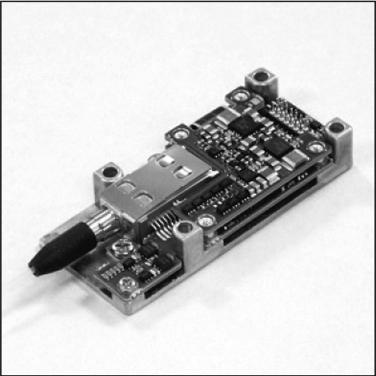

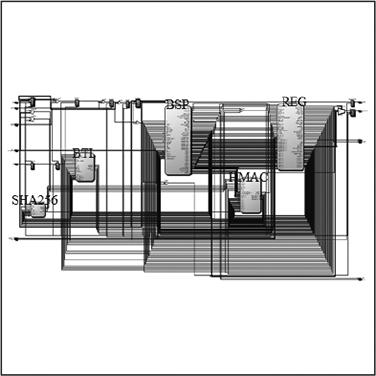

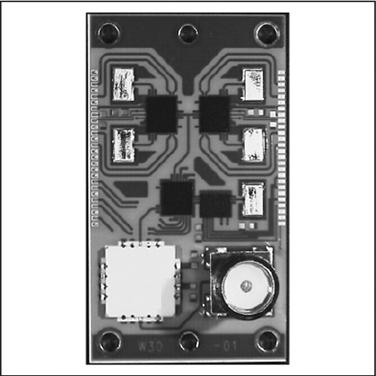

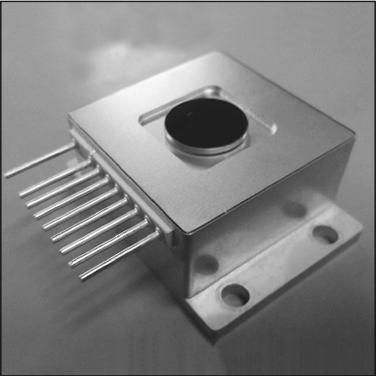

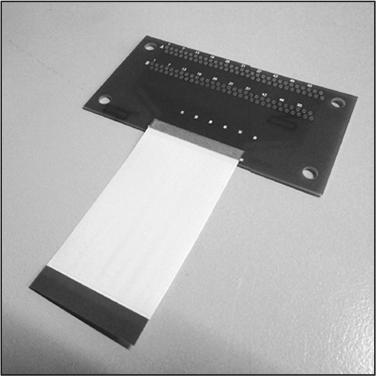

NTTが提唱した次世代情報通信基盤の構想であるIOWN(アイオン)構想は、IOWN Global Forum(IOWN GF)の活動を通じて、世界規模で異業種の企業が参画し、社会実装に向けて技術とユースケースが議論されており標準化団体への提言として展開されている。IOWN構想は、オールフォトニクス・ネットワーク(APN: All-Photonics Network)をベースとした低遅延(1/200)・大容量化(伝送容量125倍)・低消費電力(電力効率100倍)を特徴としている。特に従来の1/200という低遅延性は、データセンターの配置や金融システム高度化への貢献に加え、今まで不可能であった新たな映像サービスの創出が期待でき、当社ブロードネットワ-クス(BNS)事業部の映像機器部門では新たな市場開拓に向けた基盤技術と商品開発に取り組んでいる。今回その一環としてIOWN構想のAPNの特徴を活かした超低遅延メディアコンバータ(LLMC)を開発した。本稿ではその設計思想と、IOWN GFのAI支援エンターテインメントILM(AIC-Entertainment Interactive Live Music)ユースケースにおいて定義された目標性能に対し、低遅延性能を実現した結果を報告する。

2.1 MB

2.1 MB

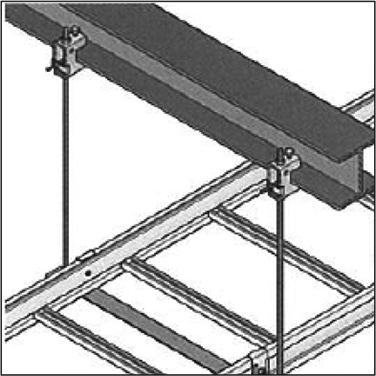

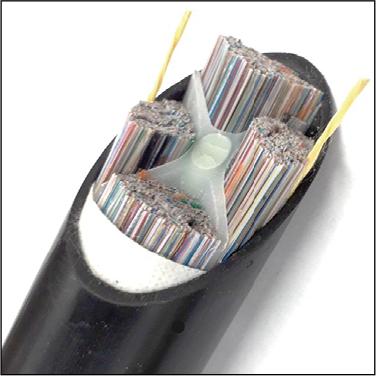

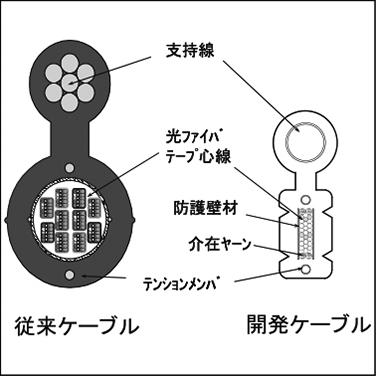

本稿では、施工性に優れたデータセンター向け細径6912心Outdoor/Indoor兼用光ケーブル(以下、細径6912心O/Iケーブル)の構造、特性および施工性について述べる。本ケーブルは、従来の200µm光ファイバを用いた間欠12心ファイバテープに加え、AI DC等に用いられている16心パラレル伝送に適した間欠16心テープも開発し、細径6912心O/Iケーブルに適用した。そして、ケーブルの細径化を実現するために「X-treme Spacer Cable」と名付けた中心テンションメンバ型スペーサーケーブルを開発した。本構造は従来のスペーサー型の特長である曲げ方向性がなく、敷設作業性に優れた特長を活かしつつ、細径化を実現した構造である。さらに、高難燃低発煙のLow Smoke Zero Halogenの外被材料も開発し、北米の厳しい難燃規格であるULライザー規格にも合格した。当該ケーブルを使用することでDC光配線の大幅な施工時間短縮、施工コスト削減が見込まれる。

5.5 MB

5.5 MB

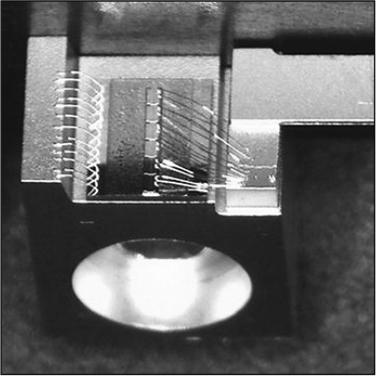

電子線照射技術は、電線被覆の耐熱性やタイヤ用ゴムシートの流動性の改善などの多くの工業的プロセスで利用されている。 ㈱NHVコーポレーションはこれまでに、広範なエネルギー領域(100kV~5MV)の電子線照射装置(Electron Beam Processing System:EPS)を国内外の顧客に多数納入してきた。近年、持続可能な開発目標の達成に向けた取り組みにより、EPSに対して環境への配慮や作業者の安全確保、装置小型化の要求が高まっている。これらの要求に対応するため、我々は環境負荷の高い鉛材の使用量を大幅に削減し、保守作業の安全性を向上させた省スペースな新型のEPS(EB-XW)について報告する。

3.4 MB

3.4 MB

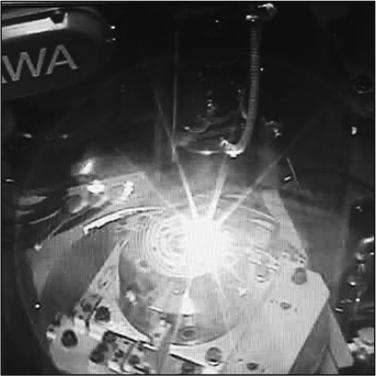

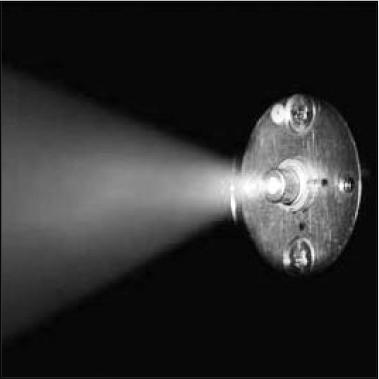

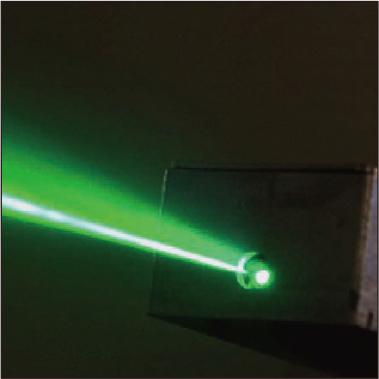

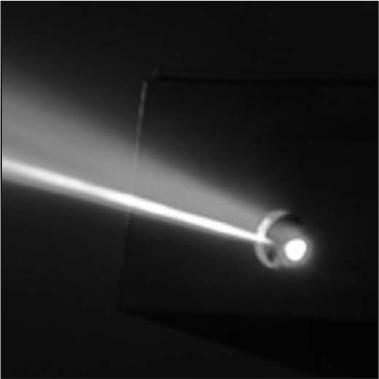

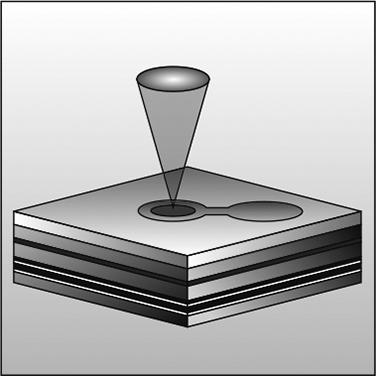

レーザ溶接は様々な産業で利用され、特に自動車産業では車体の軽量化や電動化といった需要の高まりを受けて利用が拡大している。レーザ溶接ではセンタービームとリングビームを組み合わせたデュアルビームを金属材料に照射することでスパッタ低減等の加工品質向上が図れることが知られている。その実現方法としてはデュアルビームを出力可能な発振器を導入するかビーム分岐DOE(回折型光学素子)を使う方法があるが、それぞれ導入コストが高い、デュアルビームの強度比を調整できないといった課題があった。そこで当社では既存のシングルビームシステムに後付けするだけでデュアルビーム化を実現でき、尚且つ任意の強度比に調整できるアジャストシェイパを開発した。本稿では製品の特長と実際のレーザ加工ヘッドに搭載した評価結果を紹介する。

1.7 MB

1.7 MB

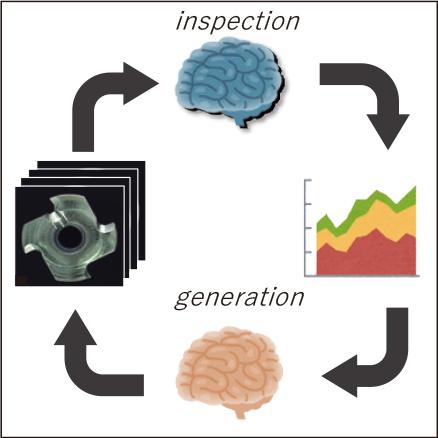

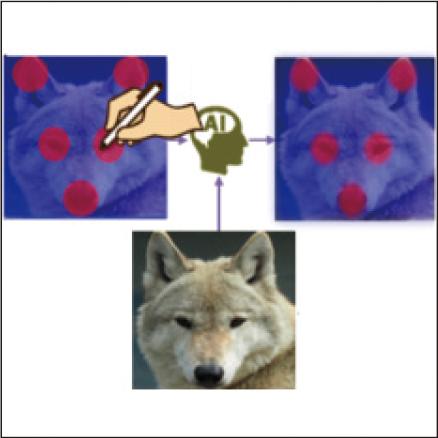

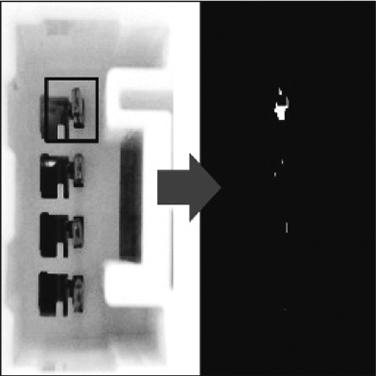

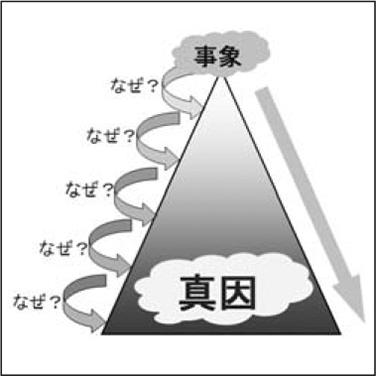

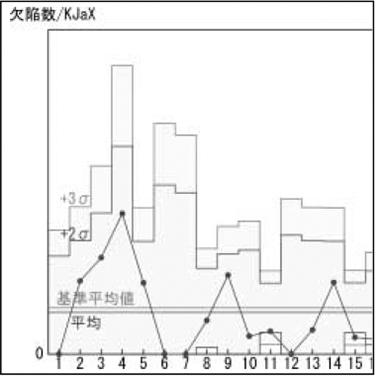

当社では従来、不良品の検査を人による目視で実施していたが、人手が相応に必要なうえ、担当者によって検査基準にばらつきが生じやすかった。そこで外観検査AIシステムを開発し、不良品の検査の自動化を進めているが、同システムの教師データとして利用する不良品の画像がなかなか集まらず検出精度が上がらないことが課題であった。そこで、少量の不良品画像から多量の疑似的な不良品画像を生成できる画像生成AIを導入し、さらに、同システムが誤判定しやすい画像、すなわち、弱点を分析・特定する仕組みもあわせて開発することで、その弱点を克服する画像を生成し、弱点を集中的に訓練するループ(弱点トレーニング・ループ)を繰り返し回すことができるようにした。これにより、不良品画像が十分収集できていない状況でも、外観検査AIシステムの開発期間を大幅に短縮しつつ検出精度を向上することができたので報告する。

2.7 MB

2.7 MB

当社では製品の外観検査を行うAIの開発・運用を進めている。そのようなAIを製造現場に導入するうえで、課題を二点挙げることができる。まずAIの開発に必要な画像データとその注釈(教師データ)の準備に多くの人手を要すること、次にAIの検査結果の根拠が可視化されず製造現場での信頼が得にくいことである。前者については、ChatGPTに も採用されたTransformerというAIに教師データを極力必要としない自己教師あり学習を応用し、後者については、AIの注視領域を明示する技術であるアテンションを応用して人の知見をAIに反映させる機能を開発したので報告する。アテンションを活用する方法として弊社独自のシグモイドアテンションを採用したことで、より明確にAIの判断根拠を可視化しつつ性能向上にも寄与することができたため、あわせて報告する

3.4 MB

3.4 MB

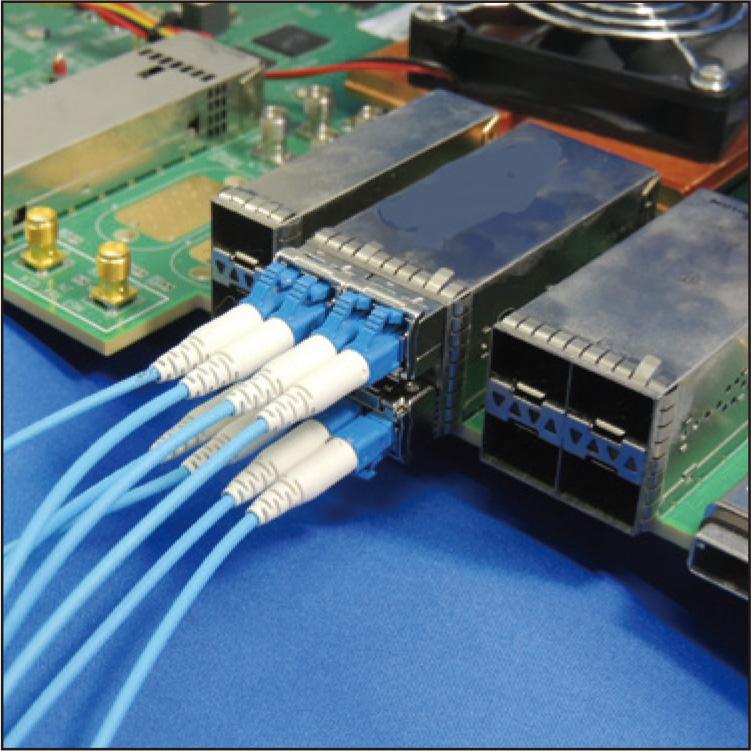

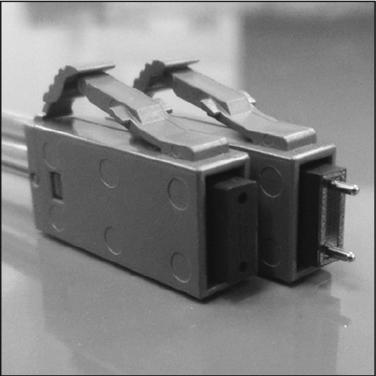

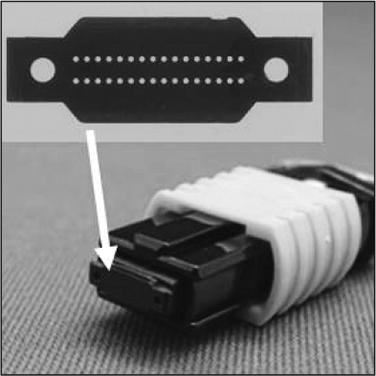

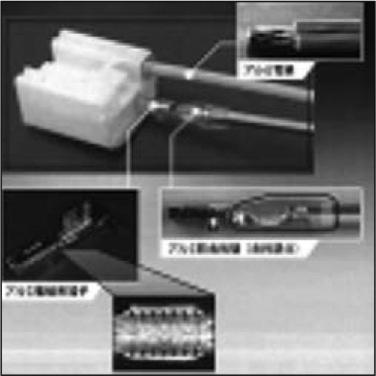

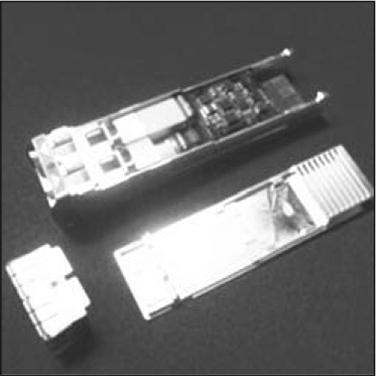

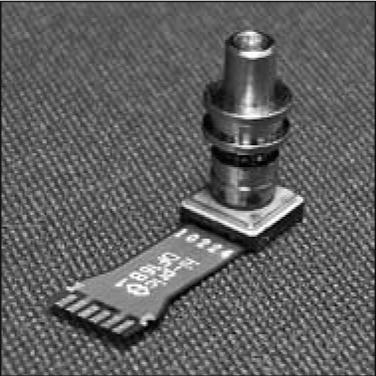

AOC(Active Optical Cable)は端末に光電変換素子を搭載しマルチモードファイバにて光信号の長距離高速伝送(ex. 100m, 40Gbps)を実現する光ハーネスである。近年、医療/産機分野では高速信号伝送路中の電気ノイズ抑制を目的に、メタル線から光ファイバを用いたAOCへの置き換えが注目されている。しかしながら用途によっては電源供給等に依然としてメタル線が必要となるためメタル線と光ファイバを複合したAOC が必須である。また同分野では機器の小型化や可動部の増加に伴い、配線材に対して非常に高い機械信頼性の要求がされることが増えてきたが、光ファイバとメタル線の機械信頼性の差が問題となっていた。本報では、光ファイバと比較して機械信頼性の低いメタル線を、当社技術であるTCC(Thick Copper Covered)ワイヤーに専用の樹脂被覆を施しAOC に採用可能な機械信頼性の高いメタル線を開発したため、このUnbreakableActive Optical Cable(UB-AOC)について紹介する。

1.3 MB

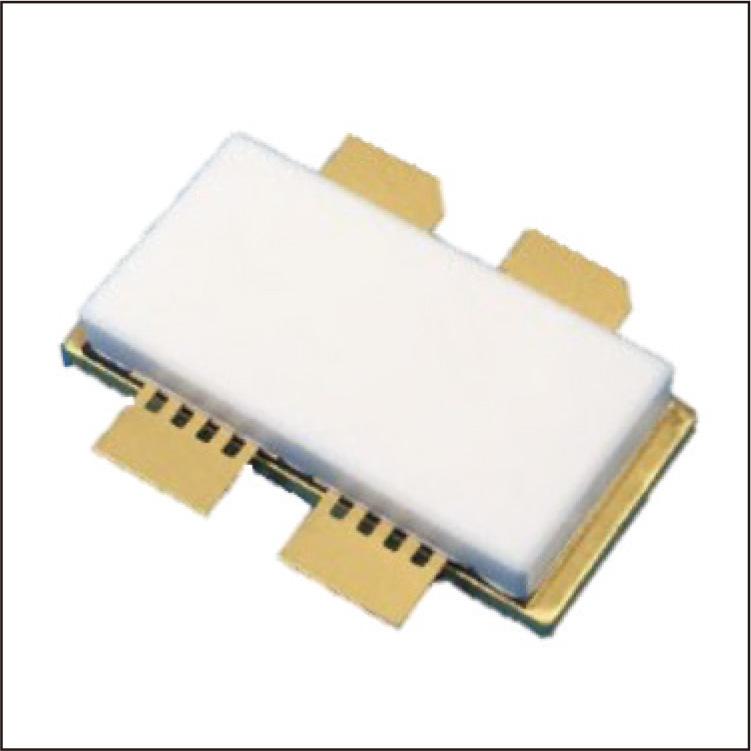

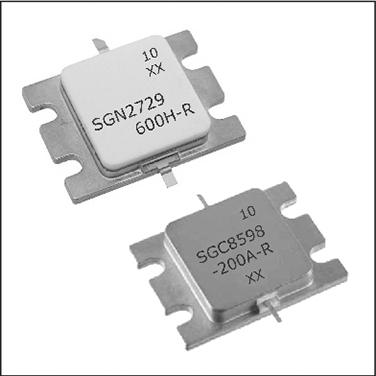

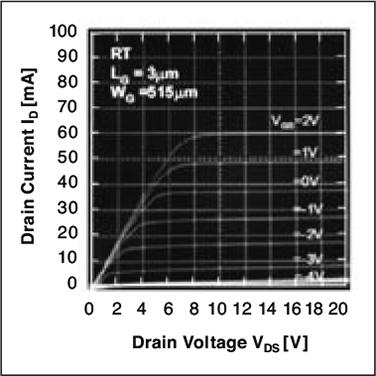

近年、加熱用途におけるマイクロ波の利用が広がりを見せており、電子レンジの食品加熱をはじめとする民生用途に加え、産業用の食品加工や木材・樹脂等の乾燥、半導体装置のプラズマ生成等にもマイクロ波の活用が進んでいる。従来、マイクロ波加熱においては安価で高出力が得られる真空管素子のマグネトロンが主流であったが、近年では長寿命、高信頼性、低雑音といった特長を持つGaN HEMTが注目されている。更にGaN HEMTには位相・周波数・出力電力の制御性が高い利点があり、均一加熱や部分加熱といった新たな加熱機能の実現が可能になる。

0.9 MB

船舶用レーダは航行、衝突回避、気象監視に用いるレーダとして使用され、使用周波数はX 帯やS 帯である。近年では自動航行を目指した安全性重視の高まりにより、レーダ需要の拡大が見込まれている。また、マグネトロンなどの真空管素子から窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ(GaN HEMT)といった固体素子への置き換えが進んでいる。その背景としてマグネトロンは寿命による交換のサイクルが1年から2年と短く、運用コスト上昇の一因となることが指摘されている。一方、固体素子は10年以上の長期信頼性を持つことでマグネトロンのように定期的な交換が不要となり、運用コストの削減が期待できる。また、パルス圧縮等の技術を用いることでマグネトロンと比べ、より小さい電力で同等以上のレーダ性能を実現可能となることから今後も需要の拡大が期待される。

0.6 MB

産業素材部門は、当社5セグメントの中でも唯一市場別でなく、素材という当社側の製品分類によって纏められた部門であり、従い、各事業分野における顧客や市場、アプリケーション、それに向けた研究開発の方向性には統一性が見出しづらい。一方で、産業素材各部門それぞれで、素材、材質に特徴を持たせ、それを当社の優位性として他社との差別化を図ろうとする点や、その開発に後述する計算科学、機械学習等を用い、科学的かつ効率的な研究開発アプローチには共通性も見ることができる。今回、産業素材特集発刊にあたり、素材にフォーカスを当てた各事業での開発の歴史と今後の方向性を簡単にご紹介する。

1.2 MB

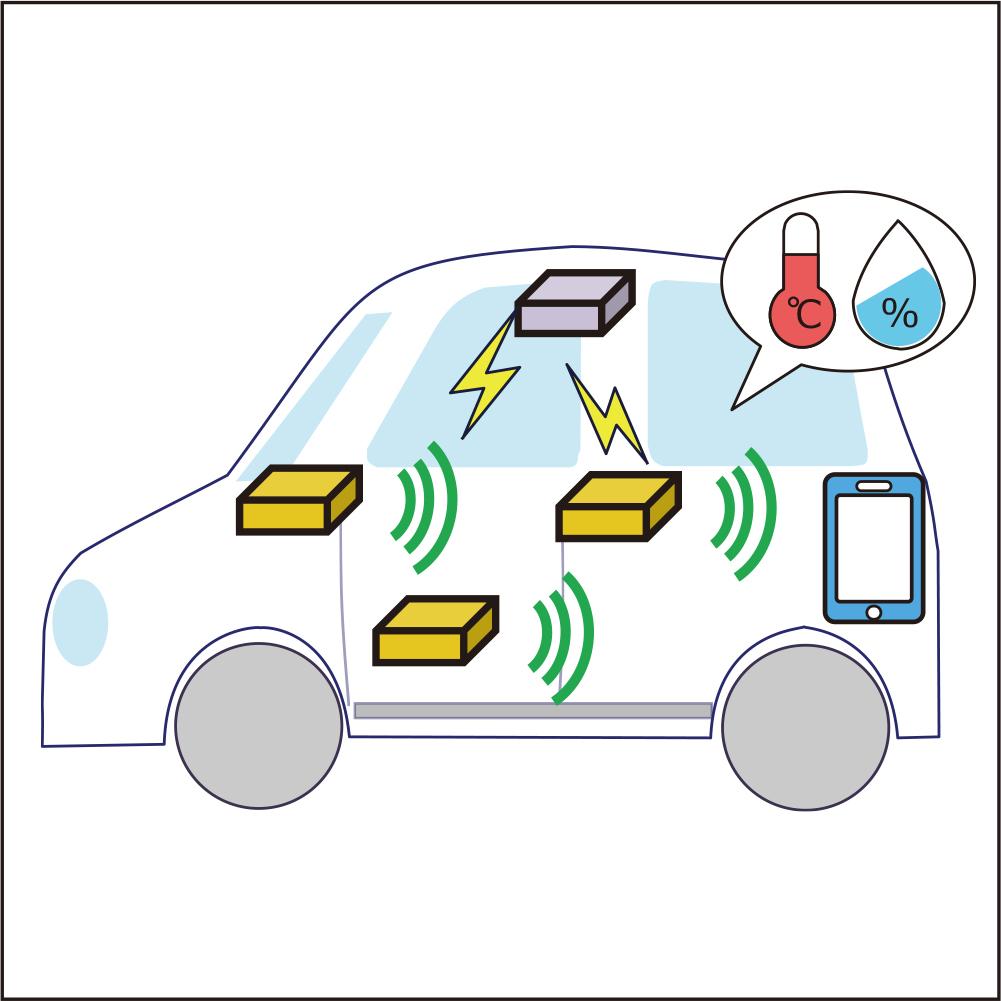

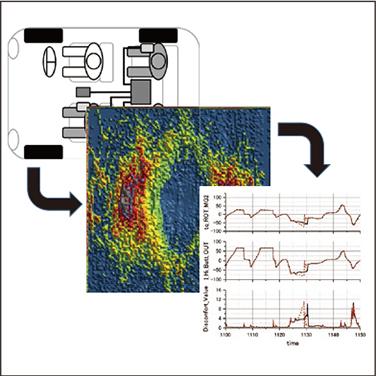

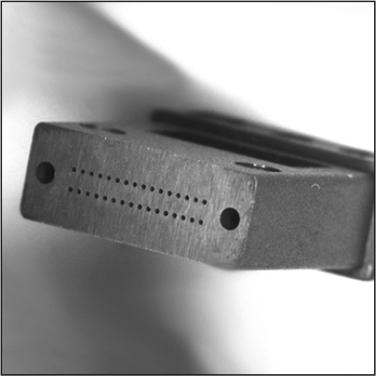

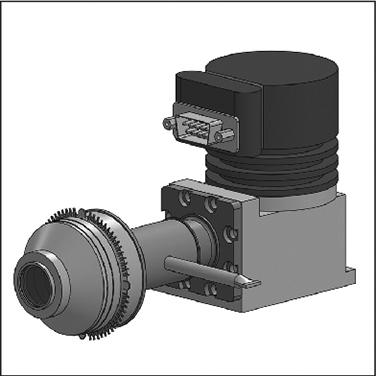

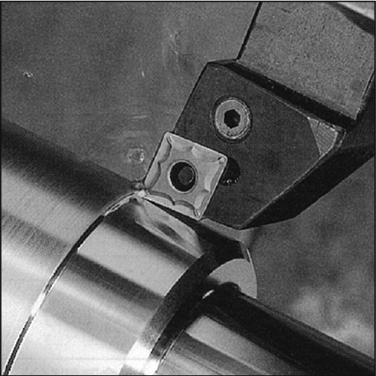

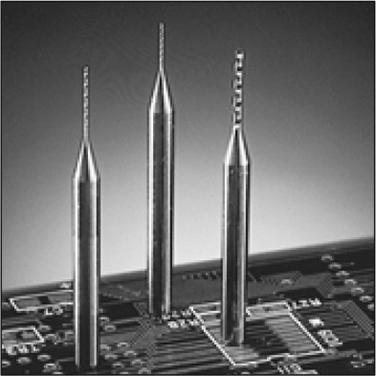

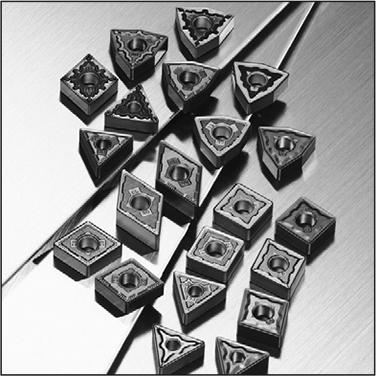

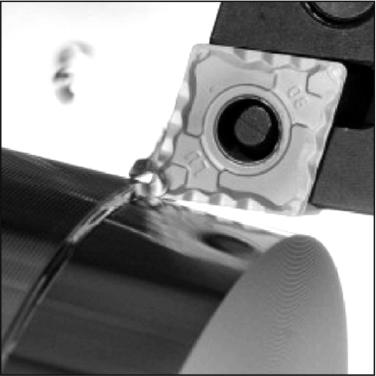

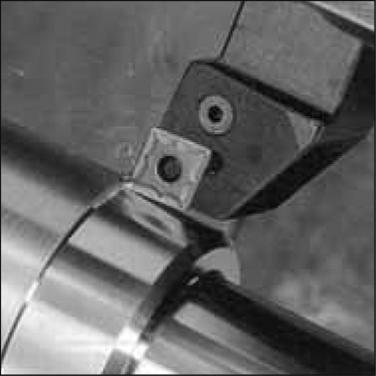

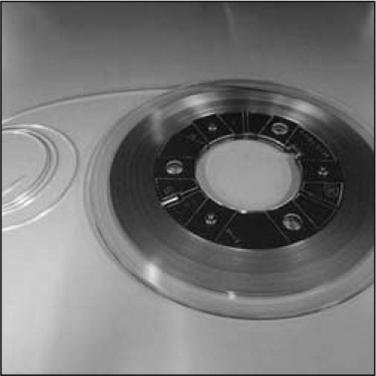

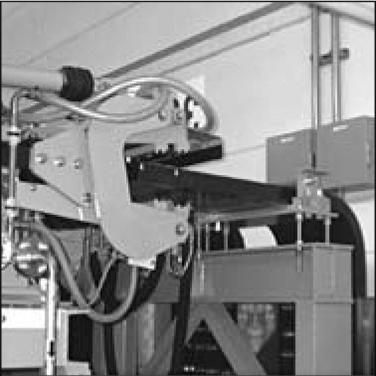

切削加工では加工中の刃先を直接見ることができないため、加工条件の最適化には熟練作業者の勘や経験に頼ることが多かった。近年、工作機械に内蔵された各種センサから総合的に切削力などの加工状態を監視する技術が実用化されている。しかし、切削点から測定点が遠く、その感度や精度は十分ではない。そこで、当社では切削点に最も近いインサートやドリル、エンドミルを保持するホルダにひずみセンサを組み込みデータを無線で機外に転送することで、加工中の切削力が測定できるセンサ搭載切削工具、センシングツールSumi Forceを開発した。Sumi Forceは工作機械に簡単に取り付けられるため、顧客実機、実製造ラインでも切削力の測定が可能である。本稿では、Sumi Forceを活用して、顧客の加工を最適化するソリューションサービスと、切削力の変化から工具摩耗や工具の欠損などの異常を検知する技術の開発について報告する。

3.8 MB

3.8 MB

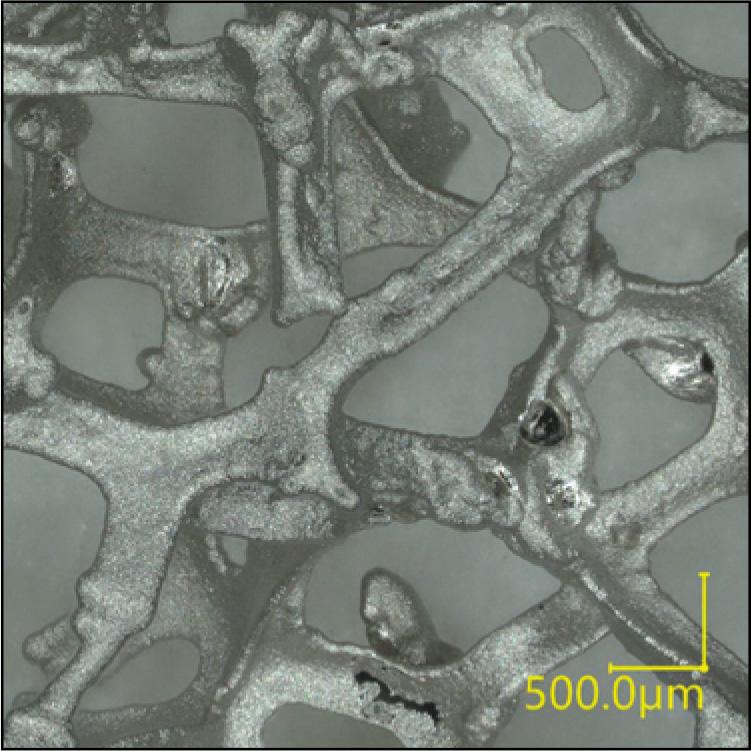

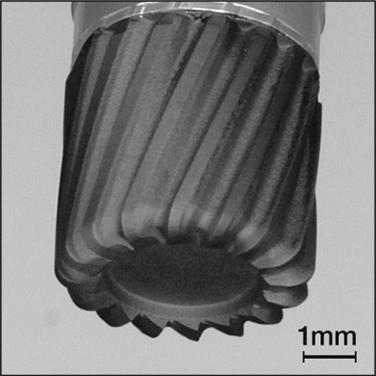

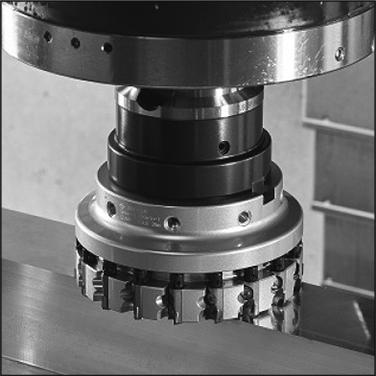

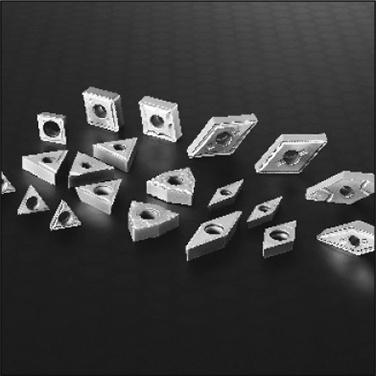

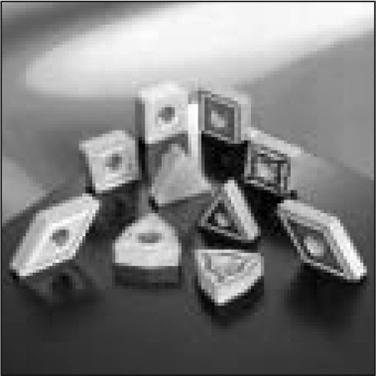

切削工具に対するニーズは年々変化しており、電動化が進む自動車産業ではアルミ合金製部品をより高能率で加工するため工具の軽量化が求められている。航空機産業では、エンジンの騒音低減や燃費向上のため、切削熱の発生が著しい難削材であるニッケル基合金やチタン合金の使用量が増えており、刃先をより効果的に冷却可能な内部給油式工具が求められている。当社ではこれら市場ニーズの変化に対応するため、Additive Manufacturing(AM)を活用した革新的な工具の開発を進めている。今回、AMによる複雑な内部構造の形成を活用し、肉抜きで軽量化しつつ刃先剛性を維持したアルミ加工用カッタ、および、内部流路の最適化で刃先全体を均一に冷却可能な難削材用カッタを実現した。

6.9 MB

6.9 MB

近年、自動車産業をはじめ各産業分野でGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた取り組みが進んでおり、切削加工工程でもCO2排出量の削減が要求されている。CO2排出量削減には工作機械の消費電力量低減が効果的であるため、工作機械の稼働時間を低減できる高能率加工に特化した工具への需要が高まっている。この要望に応えるため、当社ではアルミ加工用の「マルチドリルMDA型」、および鋼・鋳鉄加工用の「マルチドリルMDH型」を開発した。「マルチドリルMDA型」は高い加工精度を維持しながらアルミの高能率加工を可能とし、「マルチドリルMDH型」は鋼・鋳鉄加工時の負荷および消費電力を低減しつつ高能率加工を実現する。これらの工具により穴あけ加工での省電力化に貢献する。

9.5 MB

9.5 MB

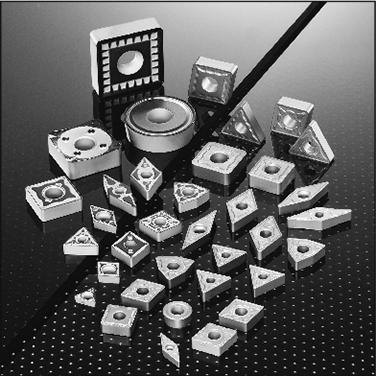

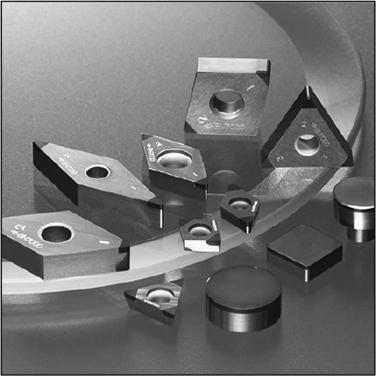

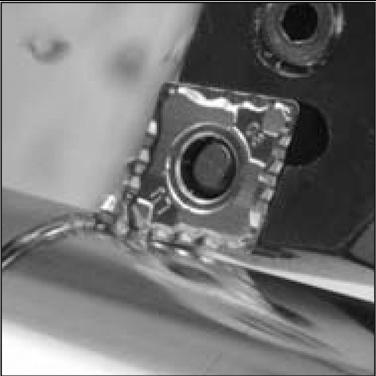

自動車部品などで用いられる鋼の切削加工においては、環境負荷の低減や資源の効率的な活用を目的とした様々な取り組みが進められている。当社は連続加工から断続加工まで幅広い加工環境での安定加工を実現する工具として2016年に新CVDコーティング技術「Absotech」を適用した鋼旋削材種AC8000Pシリーズを発売し、順次製品ラインアップを拡大している。近年の鋼旋削加工では特に加工時間の短縮や切削液を使用しないドライ加工への要望が以前にも増して高まっている。当社はこれらのニーズに応えるべく、高能率加工やドライ加工で特に優れた性能を発揮する新材種「AC8115P」を開発した。これらの加工おいては工具刃先が高温になるため、工具の摩耗進展や塑性変形の抑制が課題となる。「AC8115P」は耐摩耗性と耐塑性変形性を大幅に向上させた材種で鋼旋削加工において加工コストおよび環境負荷の低減に貢献する。

8.2 MB

8.2 MB

チタン合金は軽量かつ高強度であり、耐食性にも優れることから、航空機産業で多用されているほか、生体親和性も高いことから、医療産業向けの用途も拡大している。近年、これらの産業は伸長が著しく、それに伴いチタン合金を加工する工具の需要は今後大幅に増加すると見られている。一方、チタン合金は工具との化学反応による凝着や、熱伝導率の低さによる加工時の摩耗で、工具の寿命が著しく低下する問題がある。そこで当社ではこのようなチタン合金の旋削加工において、安定長寿命を実現する新しい工具材種「AC9115T」および「AC9125T」を開発した。これらの新材種はチタン合金の旋削加工において当社従来材種と比較して2倍以上の長寿命を実現し、加工コストを大幅に低減させることが可能となった。

8.7 MB

8.7 MB

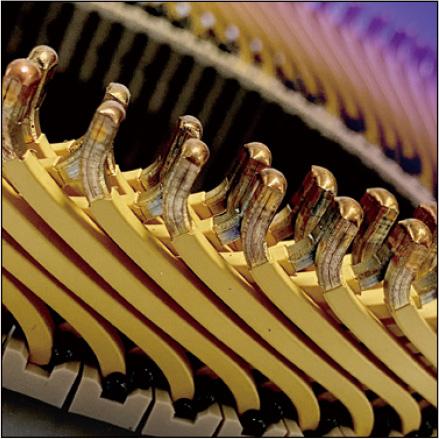

スミボロンCBN工具は、ダイヤモンドに次ぐ硬度と熱伝導率に加え、鉄系金属との反応性が低いcBN粒子を金属やセラミックの結合材で結合させた焼結体を用いた工具であり、高硬度で削りにくい焼入鋼加工や高精度加工が求められる鋳鉄・焼結合金加工の加工能率向上やコスト低減に貢献してきた。近年、自動車や建設機械等の重要な構成部品である鋳鉄・焼結合金部品の加工では部品の高精度化に伴う高い寸法精度と表面性状に加え、製造ラインの省人化に伴う安定長寿命と高能率化の需要が高まっている。今回これらの要求に応えるため、「BN7115」と「BN7125」を開発した。「BN7115」は耐チッピング性を改善した仕上げ加工用新材種であり、高い加工面品位が求められる場合においても安定加工を実現する。「BN7125」は耐欠損性を改善した汎用加工用新材種であり、工具負荷が大きい環境下でも安定長寿命を実現する。本稿ではBN7115とBN7125の特長と性能について述べる。

3.1 MB

3.1 MB

スミボロンCBN工具は、cBN粒子にセラミックス若しくは金属結合材を混合して焼き固めたCBN焼結体を用いた切削工具である。中でもコーテッドスミボロンは 、自動車部品などの素材である焼入鋼を加工する工具材料として適用範囲を拡大してきた。近年の製造現場では、部品加工の多様化に伴う変種変量生産体制や環境対応の重要性から設備の消費電力低減によるCO2排出量削減、価格競争に対応するために生産ラインの省人化を構築する傾向にあり、切削工具には高能率化と長寿命化の強い要求がある。様々な部品形状におけるこれらの要求に応えるため、当社はBNC2100シリーズと題した「BNC2105」「BNC2115」「BNC2125」「BNC2135」の4材種を新たに製品化した。

4.3 MB

4.3 MB

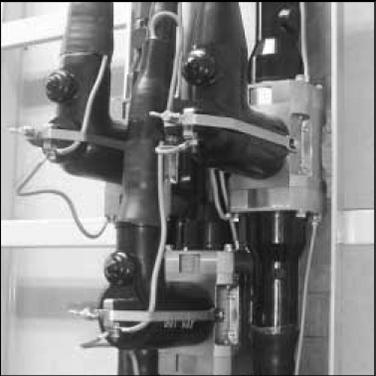

PC鋼材の緊張作業は、コンクリート構造物へ適切なプレストレス力を導入する作業であり、構造物の耐久性に影響を及ぼす重要な工程である。この緊張作業において、従来はPC鋼材の緊張機器を手動で操作し、アナログ式測定器を目視で読み取って記録するという作業が行われていた。そのため、作業に人手を要する、測定値において人の読み取り誤差が生じる、動作中の緊張機器に人が近づく必要があるといった課題があった。自動緊張管理システムは制御装置やデジタル式測定器を用いてこれらの作業を自動化する緊張機器であり、緊張作業の省人化、測定精度の向上、安全性の向上に寄与する。本稿では無線通信を採用することで通信ケーブルの配線を不要とした無線式自動緊張管理システムの概要ならびにその適用例と適用効果について報告する。

7.7 MB

7.7 MB

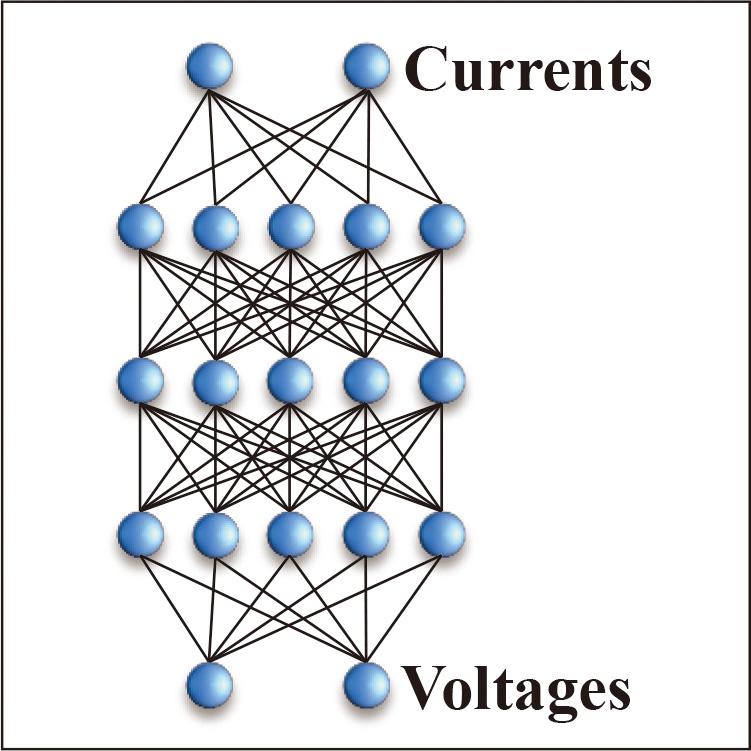

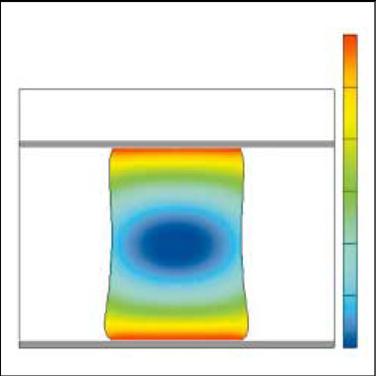

ゴム製品の補強材として用いられるスチールコードは、燃費、耐久性、操縦安定性、騒音対策等を高い水準で要求される自動車用タイヤにとって重要な部材である。従来の開発では、要求性能から適切なスチールコードを実証的に検討し、多くの評価を実施、必要に応じ修正するプロセスを繰り返していた。しかし、この手法では試作評価に膨大な手間、時間等のコストを要し、開発期間が長期化すること、廃却屑の発生等によりサステナブル社会の実現に向けた対応が困難であること、また、タイヤ性能はタイヤ設計因子の影響も受けることが課題となっていた。当社はスチールコード特性も反映できる性能予測技術を開発することで、これらの課題に対処した。結果、スチールコードを含むタイヤ設計における仕様検討、絞込み及び評価の技術的解釈を高い精度で効率よく実施可能となった。タイヤ性能向上、SDGsへの貢献を達成することにもつながり、顧客からも高く評価されている。

2.6 MB

2.6 MB

高強度鋼線(ばね用鋼線)を用いた、高い刈取能力を有し、安全な草刈り機用刈刃への適用検討を行った。当社製異形線を用いて刈刃を製作し、(国研)農研機構の圃場にて刈払機およびリモコン草刈り機による実証試験を行った。鋼線の断面形状を、単純な平角線から、鋭角な頂部を有する5角形断面とすることで、従来のチップソーに匹敵する刈取り性能が得られた。リモコン草刈り機では、ナイロンコードでは不可能な、直径10mmを超える灌木や、木化した植物を刈取ることができた。また、刈刃の取付け部を回転可能なフリー刃構造とすることで、鋼線刃の疲労破壊を抑制するとともに、キックバック(危険な反動現象)を起こさない刈刃が得られた。一方で、石跳ね試験では却って石の飛散が大きく、硬質物との衝撃試験では取付け部強度に課題が見られたので、対処方法を提案した。

9.8 MB

9.8 MB

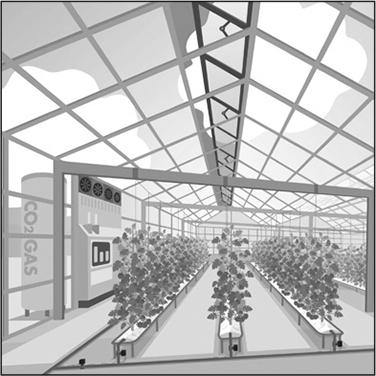

カーボンニュートラルの実現にはCO2排出量の削減と同時にCO2吸収量を増大させることが必要となる。CO2吸収量を増大させる方法には、CO2を原料とするものづくりであるカーボンリサイクルがある。ここでは当社製造現場と親和性のある鉄とCO2から機能性素材である炭酸鉄(商標名:metacol)を生産する方法について報告する。炭酸鉄を自社製品に活用し、排出されたCO2を材料循環に取り入れて大気から隔離し続けることを目指す。原理検証、機能性評価、装置設計、工場実証、知財保護を経て、今後は顧客価値を検証する。CO2収支マイナスの達成と採算性を確認し、カーボンリサイクルを通じたカーボンニュートラルへの貢献を目標とする。

1.2 MB

1.2 MB

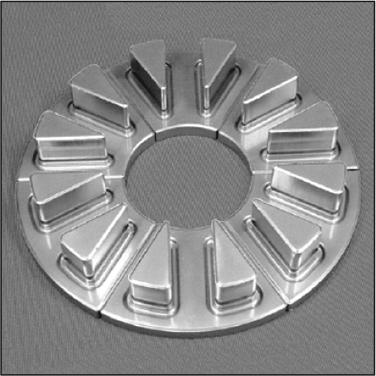

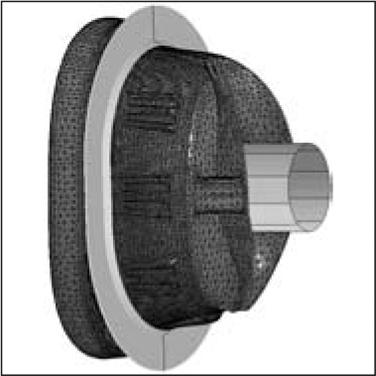

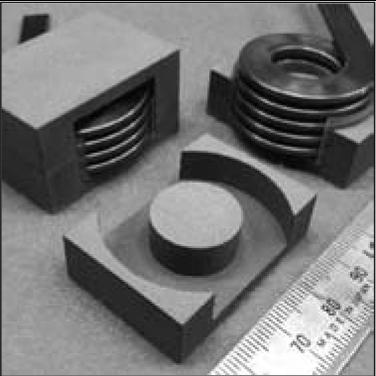

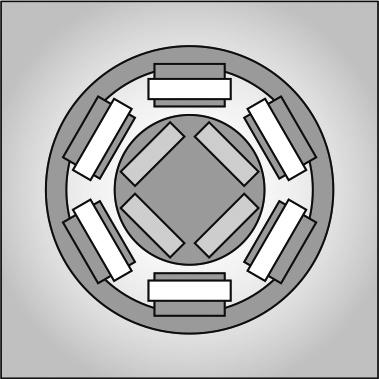

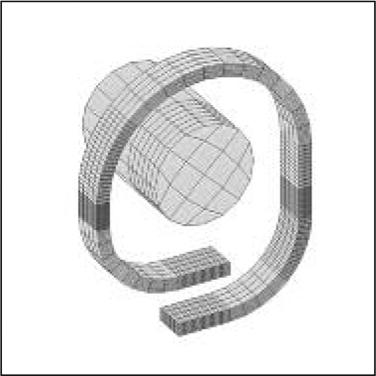

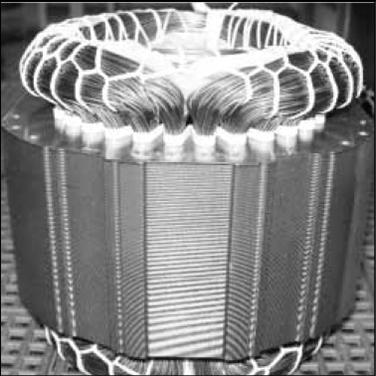

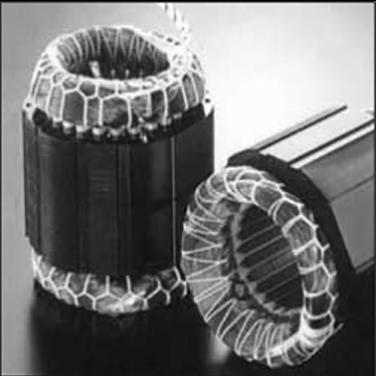

サステナビリティ社会の実現に向け、圧粉磁心とそれを採用したアキシャルギャップモータ(AGM)を開発した。圧粉磁心の製造過程におけるCO2排出量は電磁鋼板に対し約1/4と試算され、更に、モータステータを粉砕して得られた粉末を圧粉磁心の原料として再利用する水平リサイクル技術を開発、リサイクル前後での磁気特性変化がほとんどないことを実証した。また、駆動モータを想定した75kW級では出力密度12.6 kW/kgのAGMを設計し、圧粉磁心とAGMが高出力密度化による部材使用量削減に有効であることを示すとともに、20kW級では製造時のCO2排出量が低いフェライト磁石を採用したAGMにて、Nd焼結磁石を採用したラジアルギャップモータと同体格・同出力・高効率を実証した。

4.5 MB

4.5 MB

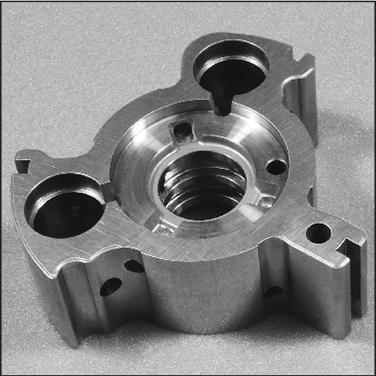

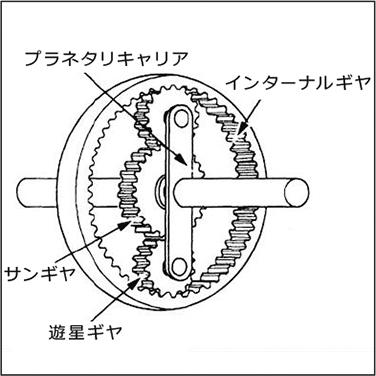

粉末冶金法は粉末を金型で圧縮して成形体を作製し、焼結することで高強度化させる製法である。成形型構造の工夫によって完成品に近いニアネットシェイプでの成形が可能となる。サポートパーキング部品は、ガソリン車だけでなく、ハイブリッド車や電気自動車など多くの車種に搭載されており、駐車時に車輪の回転を止めるパーキングロックシステムに使用され、その形状は多種多様である。今回、粉末冶金法の形状自由度を活かしてサポートパーキング部品の開発に成功し、焼結市場拡大に貢献できた。具体的な開発事例である、粉末除去による密度バランス調整、異形2個押し成形、横溝(アンダーカット)2個押し成形、複数部品一体化を紹介する。さらに、部分的にレーザー焼入れを適用することで精度を確保しながら環境に配慮した開発も実現できた。

2.4 MB

2.4 MB

脱炭素を実現する有力候補の一つであるフュージョンエネルギーの研究活動が盛んになっている。核融合炉の構成機器のうち、2000℃を超える超高温に晒されるダイバータにはタングステンが使用されている。発電実証に向けた原型炉では長時間の運転が想定され、核融合炉に用いるタングステン(W)材料にはより高い機械的健全性が求められる。㈱アライドマテリアルでは大学などとの共同研究を通して種々の材料を試作評価し、カリウム(K)ドープWの有効性を見出してきた。これを実際にプラズマ対向機器に適用してくことを目標にプラズマ対向機器に適用可能な規模を有するKドープW厚板を開発した。本稿ではそれら材料の主な特性の評価結果について報告する。

3.3 MB

3.3 MB

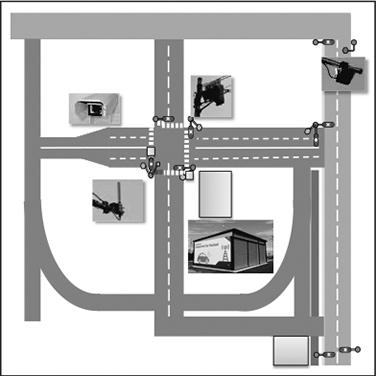

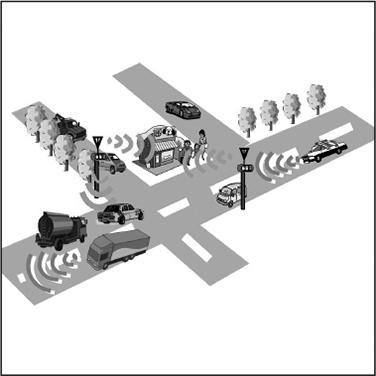

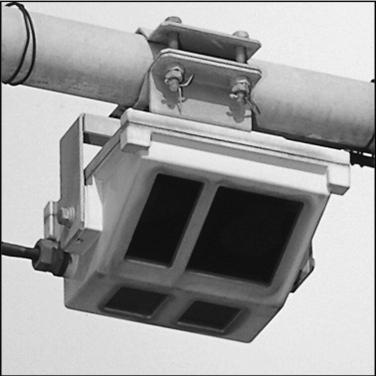

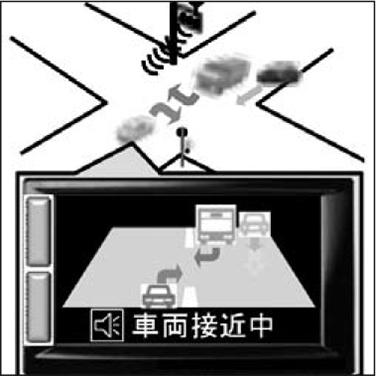

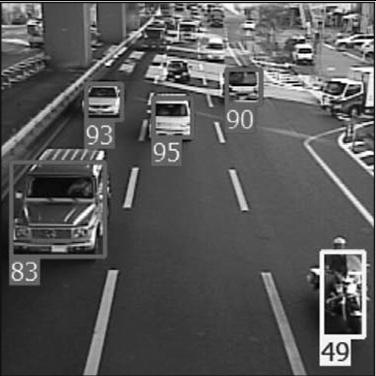

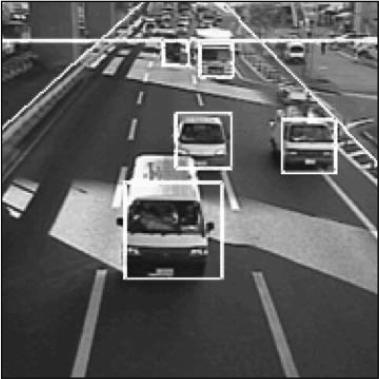

近年、米国では歩行者の死亡事故が急増しているため、交通事故防止を目的とするシステムに使用する横断者検知センサの需要が高まっている。しかし、既存センサの多くは垂直方向の検知範囲角度が十分ではない。実際の交差点では、センサは高所に設置されるため、センサ直下付近が死角となる。そのため、設置地点と横断歩道が隣接する場合、横断歩道の一部や横断歩道の流入口に存在する歩行者を検知できない。この課題への対策のため、筆者らはレーダにカメラを組み合わせたフュージョンセンサを試作した。このフュージョンセンサは、カメラがセンサ直下の横断者を検知することでセンサ直下の死角を解消する。また、カメラ画像に対して物体認識AIを用いることで、レーダ単体では困難であった検知対象の種別の識別も可能となる。本稿では、試作したフュージョンセンサ構成の紹介と性能検証実験の結果を報告する。

7.7 MB

7.7 MB

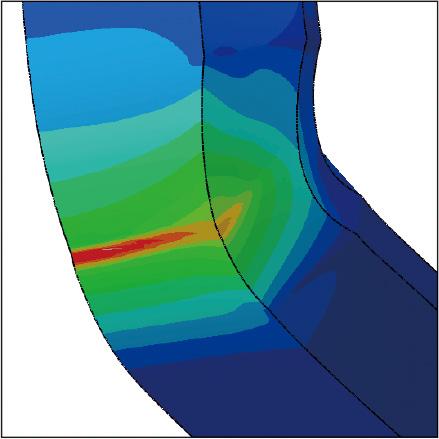

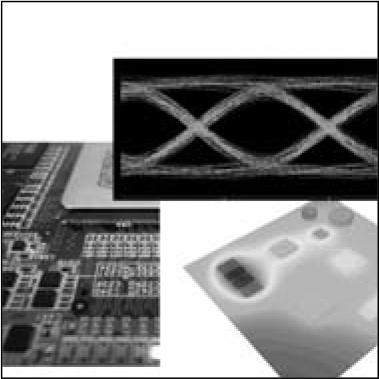

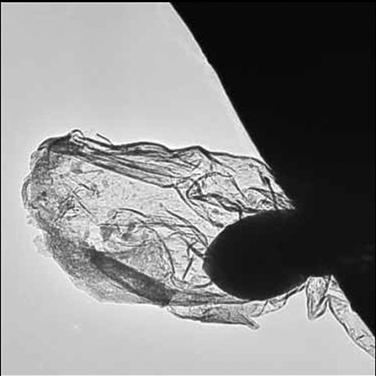

電線ケーブル製品はその実使用環境を想定し、曲げをはじめとした様々な外力印加時の振る舞いを評価することが重要である。我々は、最新のX線CT装置を用いた外力を印加しながら観察を行う技術、および画像解析を始めとしたデータ解析技術、を活用し、ケーブル製品の外力に対する動的振る舞いの評価を推進している。本稿では前半で、最新のX線CT観察事例(曲げた状態での観察および、従来困難であった1メートル級の大きな試料の観察)を紹介し、後半では曲げ変形を受けたケーブル製品のX線CTデータに対する画像解析技術を紹介する。これらには当社独自の技術が詰まっており、ハード面・ソフト面の両方の技術に基づき、各種製品の外力下での動的振る舞いを明らかにすることで、よりよい設計や品質課題の解決に活かしている。

4.2 MB

4.2 MB

地域新電力会社向けとして初めてのレドックスフロー電池設備を柏崎あい・あーるエナジー㈱(新潟県柏崎市)に納入した。再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、今後導入が加速するとされている6時間以上の長時間容量蓄電池を直接電力系統に接続した蓄電所の導入事例である。

1.5 MB

磁石、セラミックスなどの焼成工程ではモリブデンの板・棒材により製造した焼成用敷板、高温炉のヒーター、リフレクタが数多く利用されている。焼成物の品質向上のために、焼成時のガス抜き性、敷板と焼成物の固着抑制などの観点からモリブデン製のメッシュ(網材)の需要が高まっている。このメッシュ材は直径0.5mm以下の線材により製作される。本報では、モリブデンメッシュとともに、実使用時に確認された“ほつれ”や“高温使用による破損”という問題に対し、改良を施した「折り返し付メッシュ」や「耐折損性向上メッシュ」を紹介する。

1.3 MB

長期間の使用が前提である光ファイバにおいて、ガラスファイバを保護する被覆層の長期信頼性は非常に重要である。この長期信頼性には内層被覆であるプライマリ層の硬化物性が密接に関係しており、製造条件を最適化するには任意の被覆硬化条件で硬化物性を予測することが望ましい。被覆には紫外線照射で硬化する紫外線硬化型樹脂が使用されている。その硬化反応は、多成分ゆえの機構の複雑さから物性予測が困難であった。今回、我々は光重合開始剤の反応のみに着目し、化学反応速度論に基づく光重合開始剤濃度の解析式を新たに導出した。更に、硬化後の光重合開始剤消費率に対する検量線を得ることにより、プライマリ層の被覆物性を予測することをも可能とした。

1.6 MB

1.6 MB

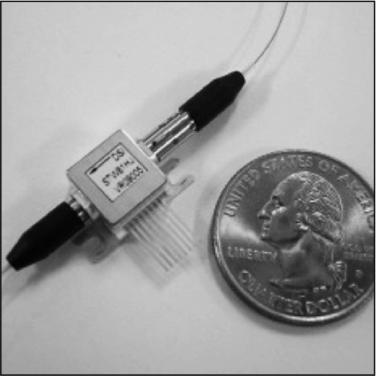

光通信トラフィックの急速な増加に対応するべく、光デバイスを高密度に集積して大容量化させる一方で、光デバイスの発熱による特性の劣化が問題となっており、高温環境下でも特性が劣化しにくい温度特性に優れた半導体レーザが求められている。我々は、量産性の高い有機金属気相成長法による独自の低温成長技術を展開し、光通信に適した1.3 µm帯GaAs基板上GaInAs/GaAsSb/GaInAsタイプⅡ活性層レーザを作製した。しきい値電流密度の特性温度は25℃~100℃において152 Kと、従来のInP基板上InGaAsP系レーザの60 Kを大きく上回る値が得られた。タイプⅡ活性層を用いることで高温環境下でも特性が劣化しにくい1.3 µm帯半導体レーザを実現可能であることを示した。

1.4 MB

1.4 MB

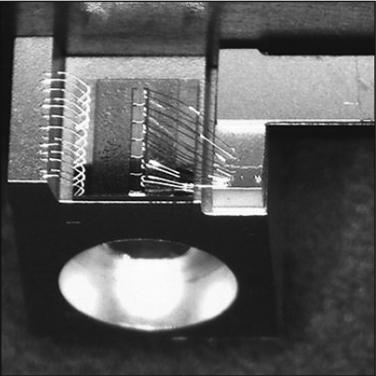

生成AIやHPCの需要増加に伴ってデータセンタ内通信の高速化及び省電力化の重要性が高まり、Co-Packaged Optics(CPO)へ注目が集まっている。CPOの構成部品であるExternal Laser Sources(ELSs)には数百mWの高光出力と電力変換効率20%以上の低消費電力性が求められており、本稿ではCPO向けのELSsである1.3 µm帯高出力半導体レーザにワイドストライプ導波路の半導体光増幅器(SOA)を集積し、またそれぞれ素子を電気的に分離した素子構造を用いることで電力分配の最適化を可能とし素子温度45℃にて400 mWを超える光出力と25%の電力変換効率を実現したことを報告する。

1.7 MB

1.7 MB

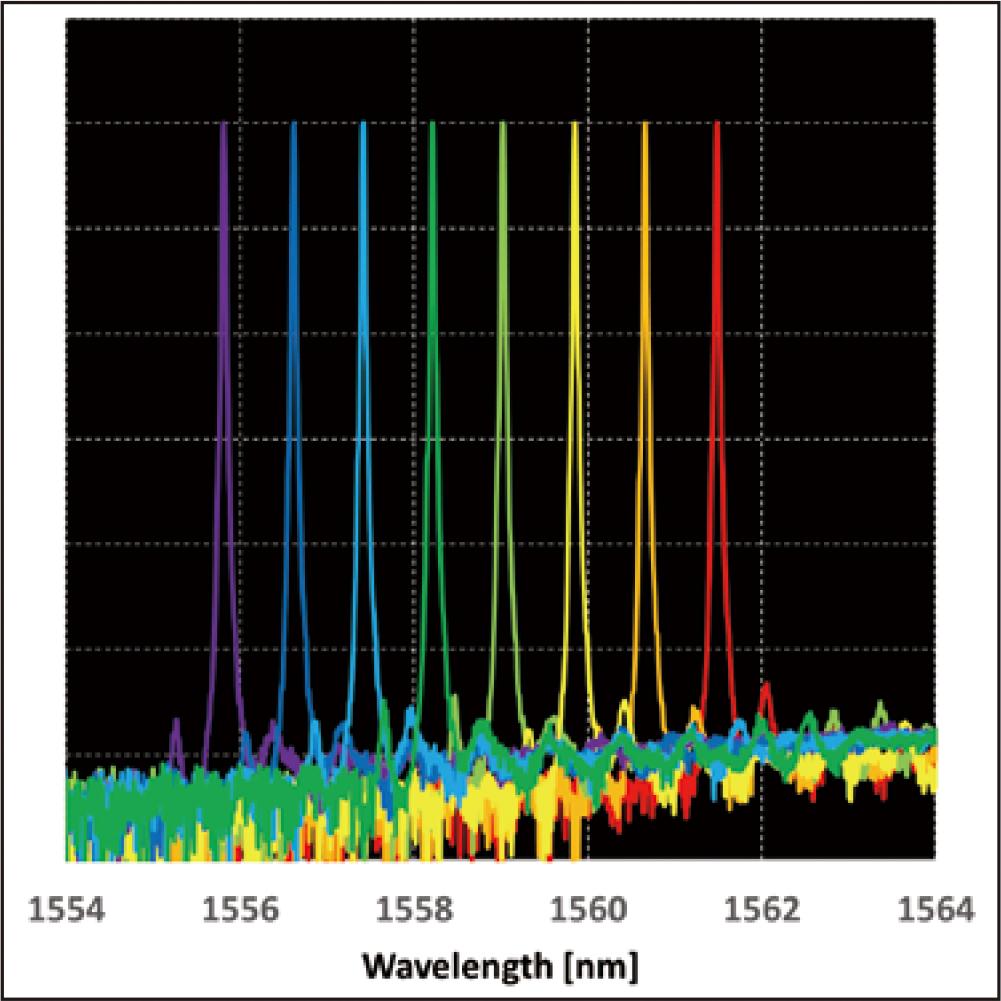

5G無線アクセスネットワークにおけるモバイルフロントホールでは、通信トラフィックの増加に対応するため25Gbit/sの伝送速度が広く採用され、波長分割多重方式を駆使した光ファイバ利用効率の向上が期待されている。特に近年、アンテナ装置と中央拠点に集約された無線制御装置を繋ぐモジュール間で波長可変光トランシーバの需要が高まっている。今回我々は、モバイル・アクセス市場向けに低消費電力動作が可能な8波長可変電界吸収型変調器集積レーザを開発し、その諸特性を小型送信機ならびに25Gbit/s DWDMトランシーバ(SFP28)に搭載して評価したので、ここに報告する。

1.8 MB

1.8 MB

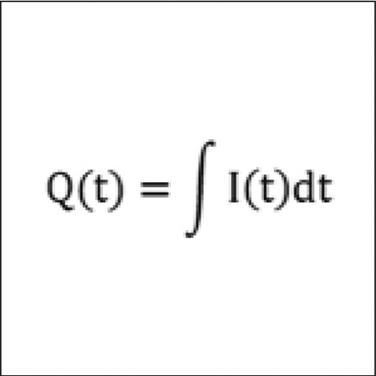

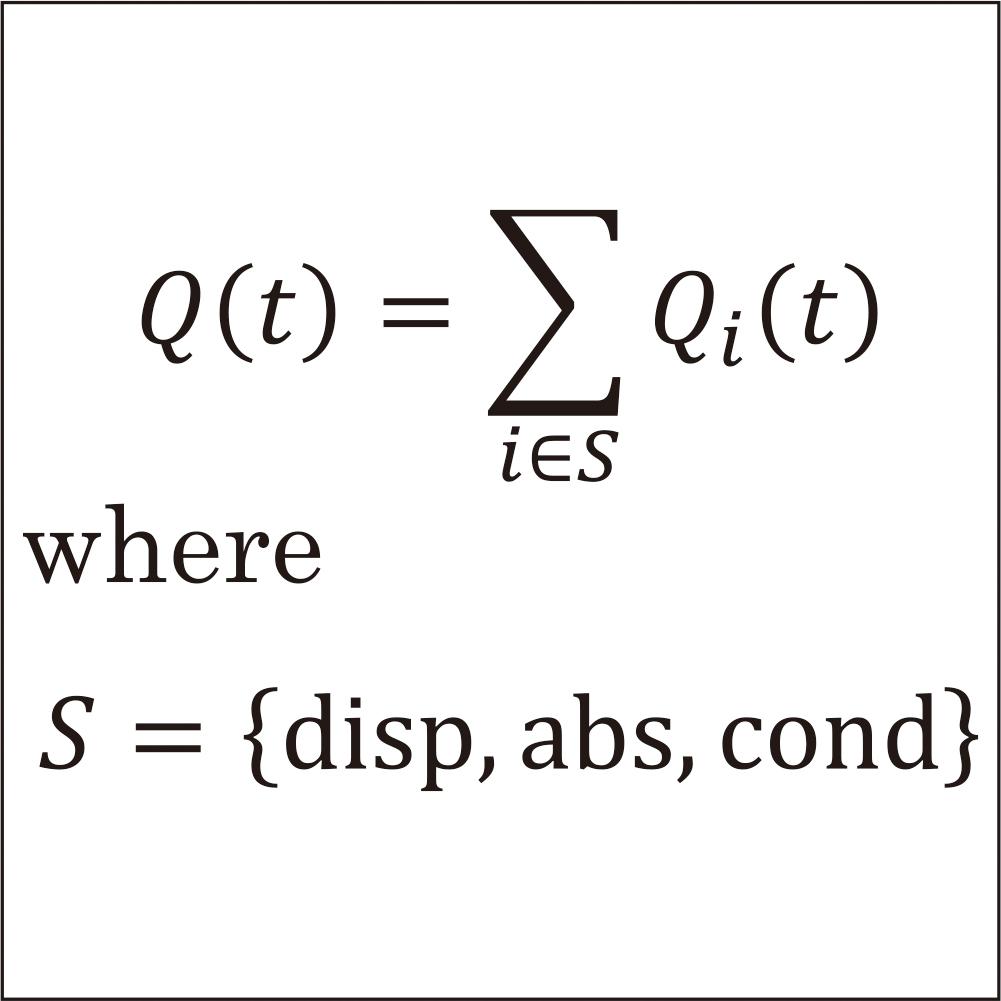

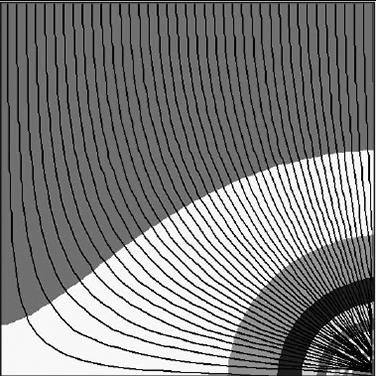

HVDC技術と高分子絶縁技術が進歩するに従い、絶縁体中の電気伝導および空間電荷挙動の正確な評価の需要が増している。通常、これらの計測は、試料中の弱い電流を計る微小電流計測や、空間電荷挙動を計るパルス静電応力(PEA)法など、測定対象に応じて適切な手法が選択される。しかしながら、それは、これらの手法が特定の物理現象に特化しており、計測にしばしば特別な処理が必要であることの裏返しでもある。日本では、最近、電流が関わる現象を相補的かつ俯瞰的に理解しようと、「電流積分法」(Q-t法)の利用が増えている。Q-t法は、積分コンデンサを試料と直列に接続し、試料内を流れる弱い電流を積分して電荷量として計測する方法である。積分により得られる利点を誘電計測に活用するため、材料の選別・評価の他、絶縁体の状態診断、使用限界条件の把握など広い応用範囲を考えることができる。ここでは、Q-t法の特長とその応用例をいくつか紹介する。

1.7 MB

1.7 MB

近年、地球環境への負荷低減、資源の効率的な活用を目的とした様々な取組みがなされており、自動車等に用いられる鋳鉄部品加工の分野でも、軽量化が急速に進んでいる。軽量化に伴い、各構成部品はより薄肉、複雑形状化し、薄肉化した場合にも十分な強度を確保する必要性から、使用される被削材はより高強度・難削化し、工具寿命の低下が課題となる。また、加工現場では、コスト削減要求の高まりや、工作機械の性能向上を背景に、高速・高能率加工への要求が以前にも増して高まっている。そのような鋳鉄加工市場での課題を解決するため、鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド新材種「AC4125K」を開発した。「AC4125K」は鋳鉄の鋳肌・断続加工における圧倒的な安定・長寿命化を実現する。さらに使用済みコーナーの視認性に優れるため、工具の誤使用や誤廃棄の防止を可能とする。これにより鋳鉄の幅広い加工において、加工コストの低減を可能とした。

5.3 MB

5.3 MB

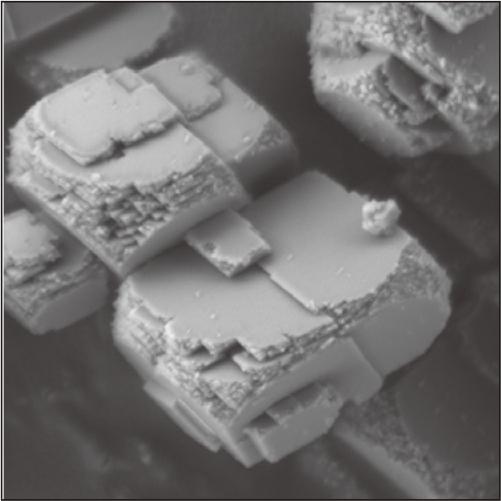

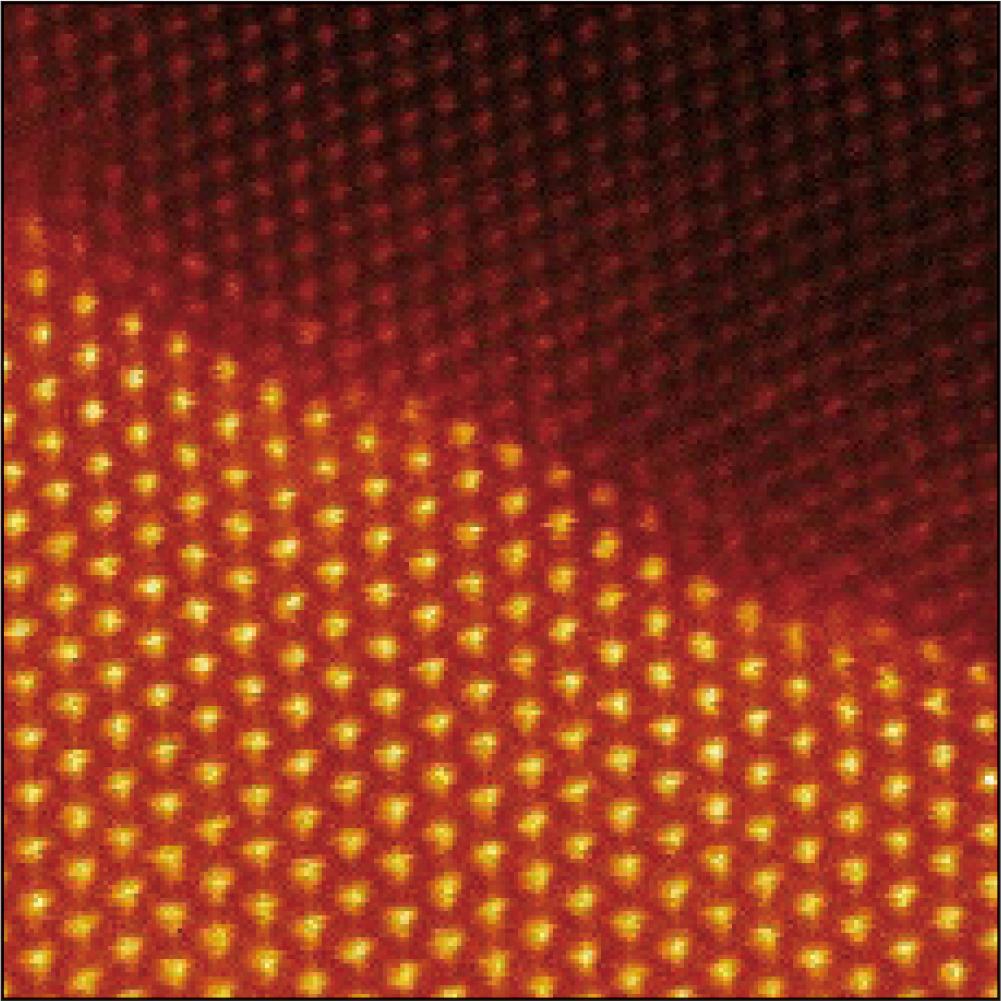

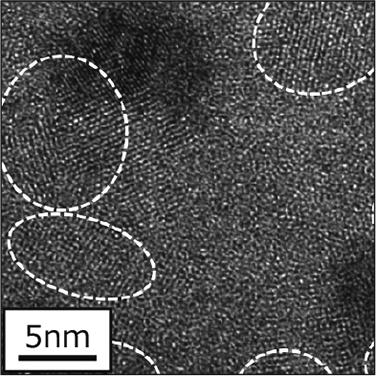

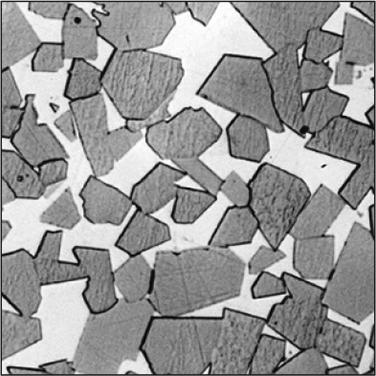

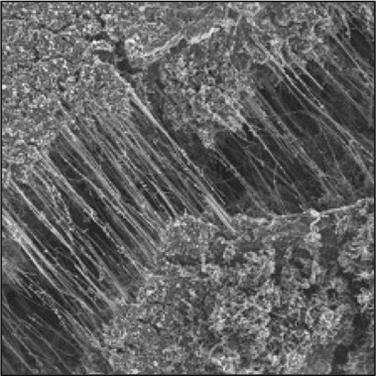

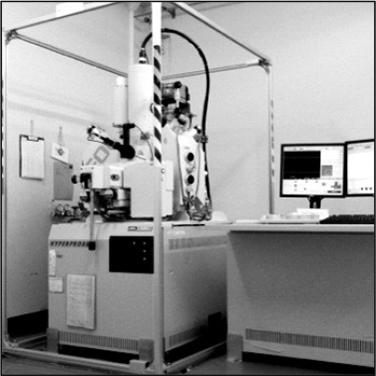

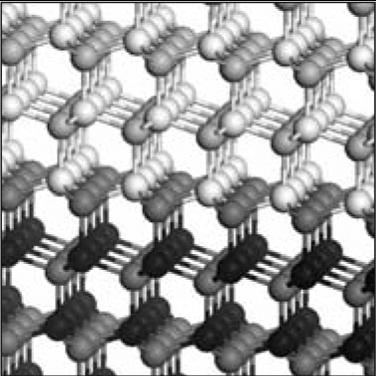

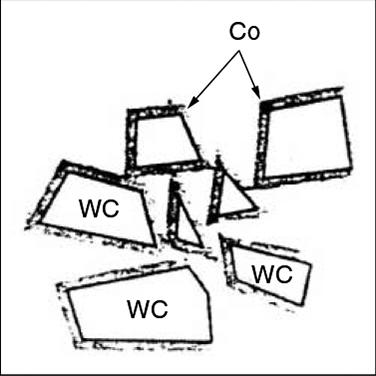

高い空間分解能を有する走査型透過電子顕微鏡(STEM)は、結晶材料の原子レベルの構造解析に不可欠のツールである。金属やセラミックスなど多結晶材料の場合、結晶粒子の界面が材料特性を左右することが多いが、粒子同士はランダムな方位で接合しており、STEMで解析可能な方位で接合している粒子ペアを効率よく抽出することは困難であった。この問題に対し、本研究では電子後方散乱回折法(EBSD)を活用した新しい結晶方位解析技術の開発に取り組んだ。超硬合金の一種である炭化タングステン(WC)とコバルト(Co)の焼結体試料を反射と透過の2種類のEBSD法で観察し、特に透過EBSDにより実用的なスループットでSTEM分析可能な粒子界面の抽出が可能であることを確認した。更にSTEM分析も実施し、WC粒子界面のステップ構造や析出するCo分布の偏りを捉えることに成功した。今回開発したSTEMとEBSD法を組み合わせた分析は、多結晶材料の特性改善を図るための界面構造解析に極めて有効な手法と言える。

4.1 MB

4.1 MB

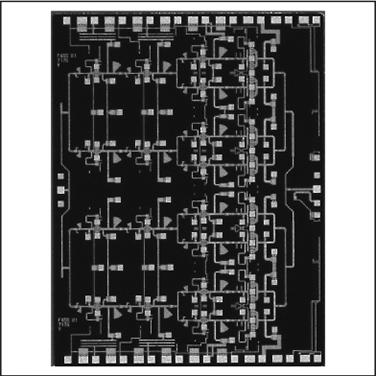

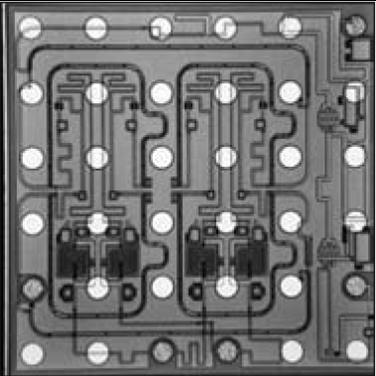

近年、技術の発展に伴って、高性能なレーダの需要が高まっている。これまで、電子管や低出力・低周波の半導体素子を用いられていたものが、レーダの探知距離の拡大化や高精度化のため、高出力・高周波数に最適なGaN HEMTが採用されている。高出力を考慮されたレーダとしてアクティブ・平面フェーズドアレイがあり、個々の素子アンテナを格子状に配列し、電磁波として放射される電力は空間合成され、さらに励振位相を変化させてビーム走査を行う。そのため素子アンテナに内蔵されるGaN HEMTは配列される間隔を搬送周波数の1/2~2/3にする必要があり、X帯であれば、最大でも19mm間隔で配置される。つまり、パッケージ幅をより小さくする必要がある。

0.7 MB

モバイル通信市場では、4Gから5Gへと高速、大容量、低遅延、多数端末接続など、様々なコンテンツサービスの創出につながるモバイル通信サービスの導入が進んでいる。このサービスを様々な場所で使えるよう、高層ビルや屋内施設、地下街などの携帯電話がつながりにくい場所では、通信キャリアのネットワークと接続した基地局を設置し、その基地局から屋内無線装置に信号を送る屋内基地局設備を導入し、サービスの展開を図っている。この屋内基地局設備の無線装置への配線では、給電線と光コードを一体化した光複合給電ケーブルが使用されている。今回給電部と光部をケーブル状態で分離可能なセパレート構造の平形光複合給電ケーブルを開発し、販売を開始した。

1 MB

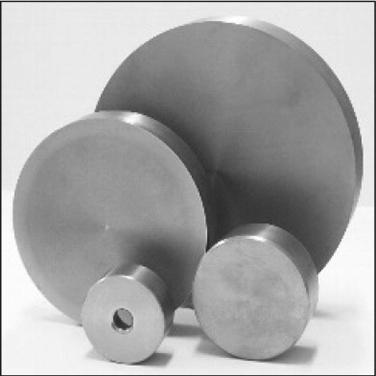

タングステンカーバイド粉を主原料とする超硬合金は高硬度で摩耗に強く、切削工具として用いた場合に加工コストや時間を削減できることから、自動車や航空機、電子機器などの幅広い分野で活用されている。より小さい部品に多機能、高機能が求められる昨今、高精度な工具が必要であり、シャープな形状を実現できる微粒WC粉を原料とした超硬合金の需要が高まっている。

0.9 MB

当社の自動車事業は、ワイヤーハーネスを中核として長期的な成長を遂げてきた。一方で近年、自動車業界には100年に一度と言われる“CASE”の変革の波が押し寄せている。この変革は単にクルマに「コネクティッド」、「自動化」、「シェアリング/サービス」、「電動化」といった要素を導入するにとどまらず、クルマの社会的な位置付けをも変えてしまう可能性を秘めており、将来的に自動車の産業構造が大きく変わっていくことが予見される。

1.4 MB

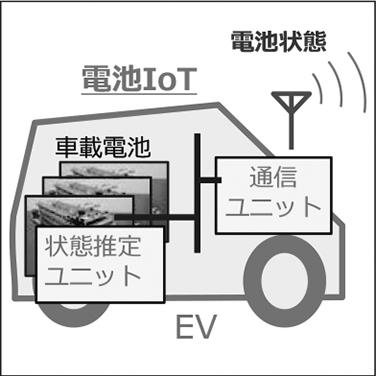

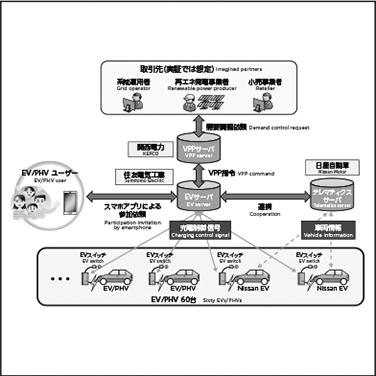

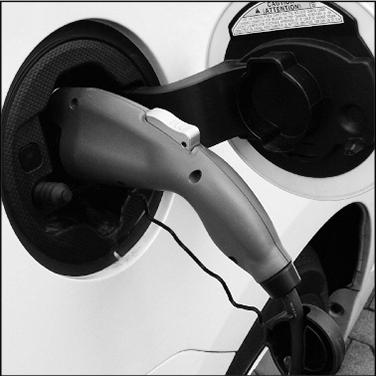

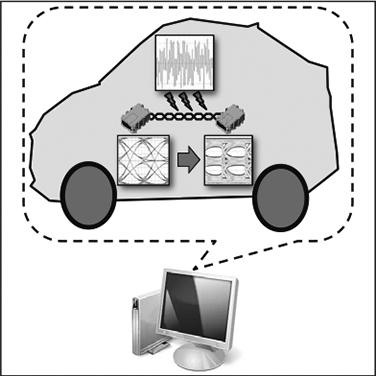

自動車業界は100年に一度と言われる変革期を迎え、とりわけ地球温暖化の一因であるCO2排出ガス削減に向けて電気自動車(EV)の世界的な普及が進みつつある。一方、再生可能エネルギーの普及に伴う電力系統の受給バランスの乱れに対応する電力調整力も必要になると考えられている。これまで住友電工グループは、モビリティサービス関連製品としてEVの快適な走行を支援するTraffic Vision Green、エネルギーサービス関連製品として分散電源の最適な運用計画を立案するsEMSAなどの提供を通じて社会に貢献してきた。今後、モビリティとエネルギーをつなぐシステムを一括して提供することで、EV稼働状況を考慮した有効かつ経済的なエネルギーマネジメントシステム(EMS)の提供が可能と考えている。本稿では、住友電工グループのモビリティとエネルギーを融合させたEMSに対する過去実績及び将来に向けた取り組みについて報告する。

2.1 MB

2.1 MB

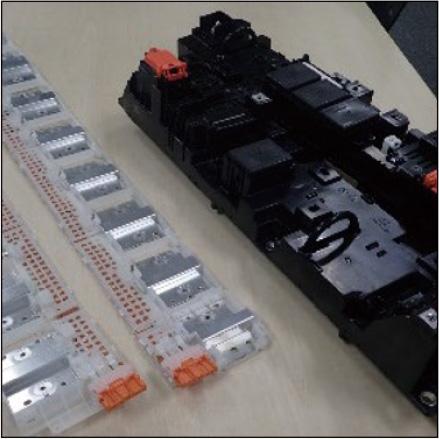

各国でのCO2排出抑制に向けた燃費・排ガス規制の政策により、今後も電動車(HEV、PHEV、BEV等)は増加し、特にBEVの普及が加速すると予測される。当社は電動化車両向けの電池パック内接続部品(電池配線モジュール、高圧ジャンクションボックス、ワイヤーハーネス等)の開発・量産を行っており、今後増加するBEVの進化に応じた開発を推進している。電池パック内接続部品は、電池パックの性能向上に大きく影響し、小型・省スペース化、大電流化の対応、安全性の向上が求められている。本稿では、接続部品の内、電池配線モジュール、高圧ジャンクションボックスの製品概要、要素技術の特徴について紹介する。

3.1 MB

3.1 MB

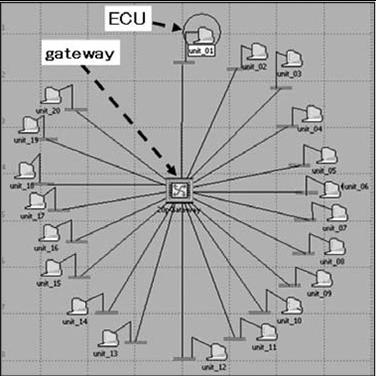

自動車産業はCASEにおける技術革新により、自動車の知能化が進み、車載システムの開発期間は増加の傾向にある。その一方で、製品を早く市場に投入することで競争力の向上が求められている。㈱オートネットワーク技術研究所では、最適なアーキテクチャを短期間に導出するため、アーキテクチャ検証にデジタル技術を活用する取り組みを行っている。本稿では、ゾーンECUの搭載数、バリエーション数を設計パラメータとしたときのアーキテクチャ検証フローへの数理最適化の適用を行い、さらに導出した結果から設計パラメータの最適条件の予測を行う応答曲面法を組み合わせることで、従来と比較して検証時間を短縮することができたので、その取組みについて紹介する。

1.6 MB

1.6 MB

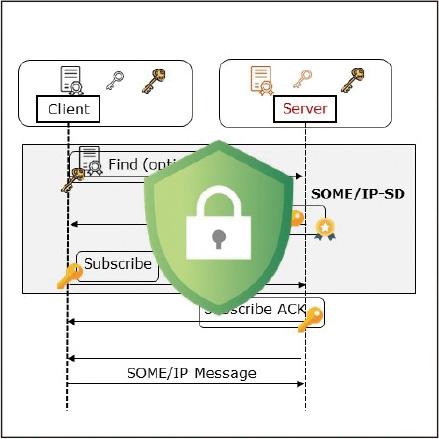

近年、自動車の電子制御システムにもイーサネットの搭載が進んでおり、自動車の電子制御システムに適したサービス指向プロトコルとしてSOME/IP(Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP)プロトコルが採用されてきている。SOME/IPプロトコルではサービスを探索するためのプロトコルであるSOME/IP-SD(Service Discovery)プロトコルを実行した後、サービスを受信することが可能となる。しかしながらその一方で、SOME/IP-SDプロトコルの保護が十分でなくセキュリティリスクがあることが課題となっている。このため、本稿ではSOME/IP-SDプロトコルに対する保護を実施するための拡張プロトコルについて提案する。さらに、提案プロトコルを評価し、他のプロトコルよりも優位であることを示す。

1.1 MB

1.1 MB

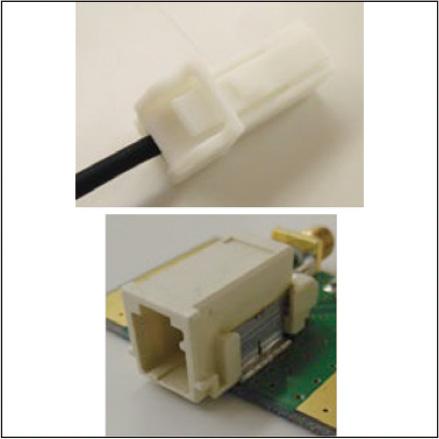

近年、車両のCASE進化による車載ネットワークの高速化ニーズが高まり、次世代通信として車載イーサネットが注目されている。本通信用部品は、標準化団体Open Allianceが定める厳しい通信規格に適合する必要があるため、100Mイーサ適合検討をおこなった。まず、既存のCAN用部品による特性評価においては、電線、コネクタ共に伝送特性、クロストーク特性共に適合しなかった。そのため、新規電線、コネクタを開発すると共に、高速通信部品開発に必要な端末加工技術開発、CAE解析技術開発、通信特性評価技術開発を実施した結果、通信規格に適合することができた。当社は高速通信部品をワイヤハーネスの重要部品と考えており、今後も開発を推進する。

4 MB

4 MB

CASEの実現に向け車両に搭載される機器の性能が向上する中、特に自動運転に関してはLiDAR等の大容量情報処理を必要とする機器の増加に伴い、車内データ通信に高速化が要求されている。この大容量データ通信の実現に向け住友電工電子ワイヤー㈱では、新規に設定される通信規格の逐次把握を行い、これに準拠する情報伝送サブハーネスの開発・製造を進めてきた。またサブハーネス加工においては、複数存在するデファクトスタンダードコネクタを効率的に生産できる自動加工設備の開発も行ってきた。本稿では、車載機器及び関連の通信規格の技術動向と機器間を接続する高速通信用サブハーネスの主要特性を占める 電線及び端末加工技術の開発・評価について概説する。

2.4 MB

2.4 MB

自動運転の実現に向けて、高速・大容量や低遅延といった特徴を持つ5Gの活用が期待されている。センシング情報など大量のデータ通信を行うためには、5Gにおいて数百MHzの帯域幅を確保できるミリ波帯の利用が望ましい。ミリ波帯での5Gアンテナは、送受信する電波の方向を制御するビームフォーミングに対応するため、複数のパッチアンテナ素子からなるアレーアンテナを用いる。しかしながら、このアレーアンテナを自動車のルーフ上に搭載する場合、放射特性が乱れてしまうという課題がある。本稿では、Electromagnetic Band Gap(EBG:電磁バンドギャップ)、Artificial Magnetic Conductor(AMC:人工磁気導体)といったメタマテリアル技術の応用によりこれらの課題を解決した、5Gミリ波通信に適したアンテナについて報告する。

3 MB

3 MB

自動車は自動運転化等のCASEに伴い、高機能化による搭載機器及び回路数の増加が進んでいるが、車室空間は快適性向上に向けて拡大ニーズがあるため、ワイヤーハーネス※2を省スペースで配索できる形態の変革が求められている。一方で従来のワイヤーハーネス製造はその複雑な作業故に自動化が難しく、現在も世界の各拠点で、多くの人員を雇用して製造を行っている。そのため、各製造拠点からの長距離輸送に伴うコスト、CO2排出という問題を解決できる形態を研究開発する必要があった。我々は自動車の商品力向上に向けた室内空間の拡大、且つ労働集約型から脱却し、地産地消※3を実現できる自動化に向けたワイヤーハーネスを開発し、大手自動車メーカーでの採用を実現した。本稿ではワイヤーハーネスの新規形態となるe-STEALTH W/Hに関する構造と技術を紹介する。

2.3 MB

2.3 MB

自動車の電動化の進展に伴い、モーターや減速機などに用いられる歯車や軸受といった転がり滑り環境下で使用される部品の耐久性向上や摩擦損失低減が重要になってくると考えられる。日本アイ・ティ・エフ㈱では用途に応じて様々なタイプのDLCをコーティングおり、その中でも水素フリーDLCは潤滑油中での摩擦低減効果が高いことが確認されている。この研究では、水素フリーDLCを歯車に適用した際の耐久性の変化や転がり滑り環境下における水素フリーDLCの摩擦低減効果の調査を行った。その結果、水素フリーDLCを歯車にコーティングすることで歯車の耐久性が向上することが確認された。また、『低粘度』、『高回転』、『高い滑り率』の環境下ほど、水素フリーDLCの摩擦低減効果が高いことが確認された。

1.7 MB

1.7 MB

車載コネクタ用端子は小型化が進み、端子用銅合金は薄肉、高強度化している。端子は主に曲げ加工によって成形され、銅合金の高強度化によって曲げ割れが起きやすくなっている。従来は経験に基づいたトライアンドエラーにより対策されていたが、近年の短い開発期間に対応するためCAEによる曲げ割れの予測技術が求められている。過去に曲げ割れの予測技術としては金属の結晶性を反映した特殊な弾塑性解析が報告されているが、実際の端子用銅合金への適用は困難であった。そこで、我々は曲げ割れの発生メカニズムから板厚方向のせん断に対する変形抵抗が曲げ割れ発生に大きく影響すると考え、薄板材の板厚方向のせん断試験方法を開発した。その測定結果を用いることで一般的な弾塑性解析で曲げ割れをシミュレーションで予測することが可能となったので紹介する。

2 MB

2 MB

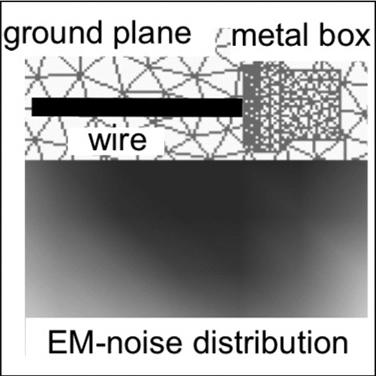

近年、本格的な5Gのサービス利用が開始するなど、通信機器で使用する周波数の高周波化が進んでいる。通信の高周波化に伴い、従来問題とならなかった通信ケーブルからの不要電磁波放射がEMC問題に繋がる懸念があるため、筆者らは、車内通信などの配線として一般的に使用されているツイストペアケーブル(UTPケーブル)に着目して評価を行い、特定の周波数帯で不要電磁波放射が発生することを確認した。UTPケーブルからの放射は、漏洩ケーブルとの構造の類似性から、漏洩ケーブルと同一のメカニズムで説明でき、放射帯域は漏洩ケーブルの定式で記述できる。本稿では、UTPケーブルからの放射特性を紹介した後に、放射のメカニズムについて詳細を解説する。また、放射帯域の定式を基に、UTPケーブルを選定する際の指針を提案する。

2.8 MB

2.8 MB

データセンタの光配線では光ケーブルの細径多心化が求められており、光ファイバの細径化はその有力な手段の一つである。光ファイバを細径化することに伴う主要課題の一つは、ケーブル状態のマイクロベンド損失(MB損失)の増大である。光ファイバ構造を決定する際、この損失への影響を考慮しつつ複数のパラメータを調整する必要がある。我々は、Cocchiniが被覆外径250µmの標準的光ファイバを前提に提案した手法を応用し、被覆外径165µm以下の細径光ファイバ用にMB損失を予測可能な解析式を新たに導出した。これにより、任意の光ファイバ構造でMB損失を予測することが可能となった。

1.2 MB

1.2 MB

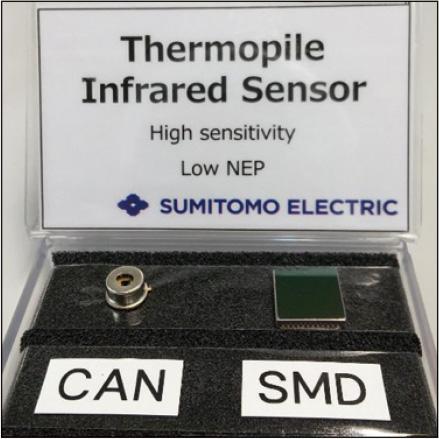

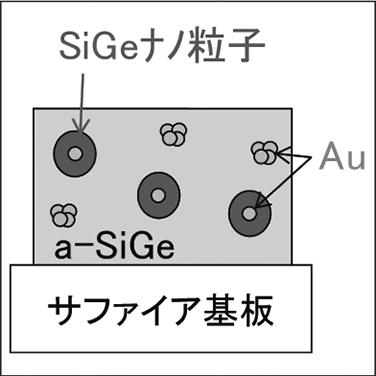

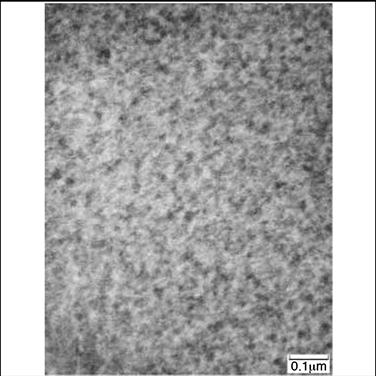

本論文ではナノ構造Si-Ge熱電材料を用いたサーモパイル赤外線センサの特性について報告する。サーモパイル赤外線センサは電力消費なく動作できる特長がある。一方で、低感度であることが短所であった。私達はこの感度を向上するため、低い熱伝導率と高いゼーベック係数が期待できるナノ構造Si-Ge熱電材料の開発に取り組んだ。ナノ構造Si-Ge熱電材料は、従来のSi-Ge結晶と比較して、1/8倍の低い熱伝導率(0.8W/(m·K))と2.8倍のゼーベック係数(330µV/K)を示し、それを用いることで、サーモパイル赤外線センサの高感度化が期待できる。実際に、本材料を応用したサーモパイル赤外線センサは雰囲気圧力1×10-1Pa以下にて1200V/Wを示し、高感化を実現した。

1.4 MB

1.4 MB

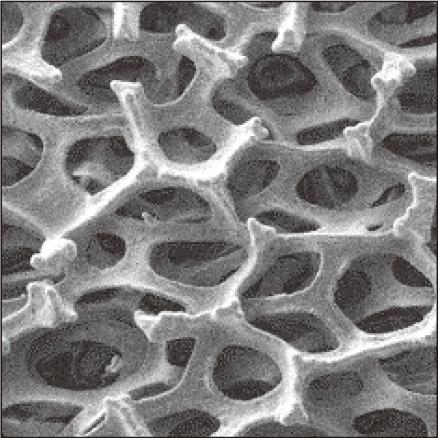

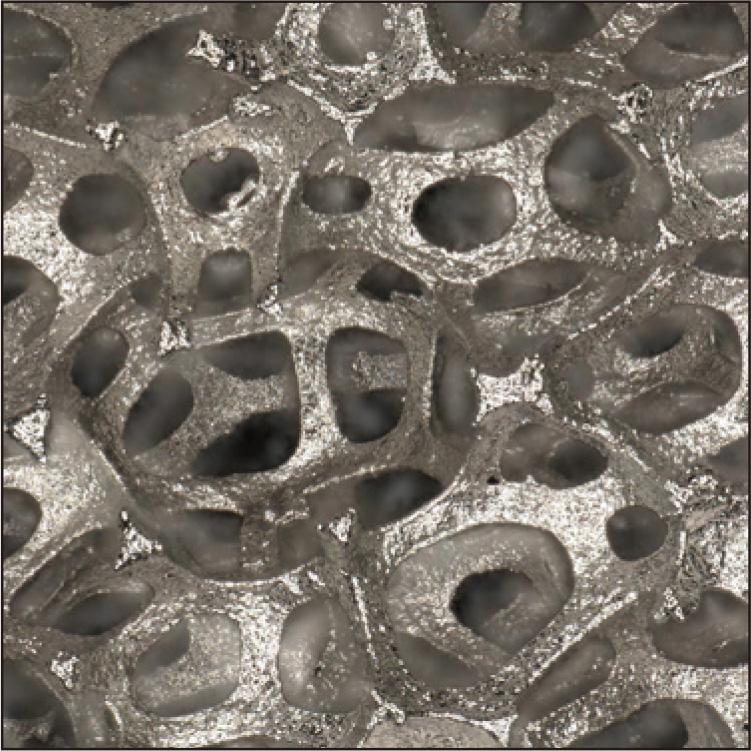

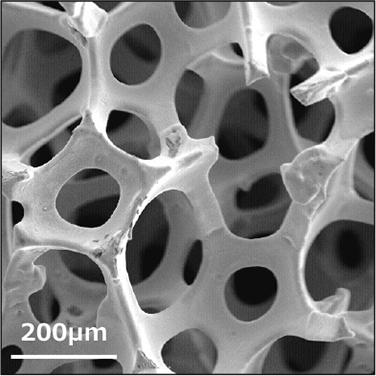

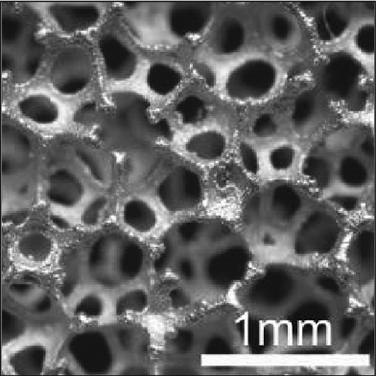

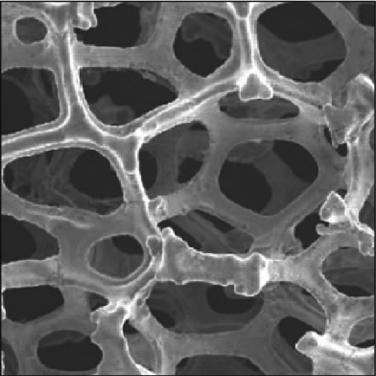

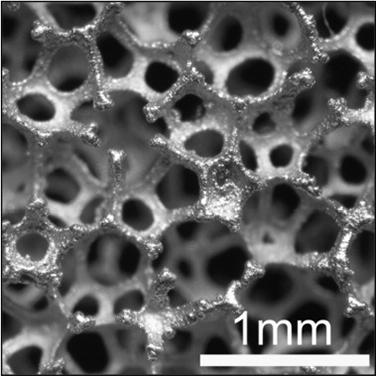

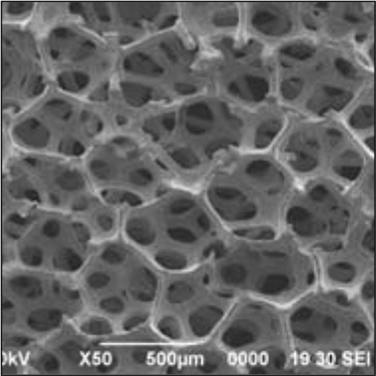

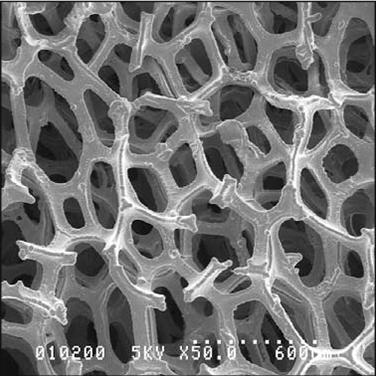

カーボンニュートラル、CO2排出削減といった国際的な環境規制強化の動向に対し、年々発熱密度の増大が進む電子製品や車載電動化製品において熱マネジメントが重視されている。これまで主流であった空冷や水冷といった冷却機構だけでなく、ヒートポンプやベーパーチャンバー、蓄熱システムなど放熱能力に優れた冷却機構の利用拡大が期待される。これらのシステムの能力を決めるカギとなる放熱デバイスとして熱交換器や蓄熱器があるが、その性能向上に寄与する素材として高熱伝導率と高空隙率、微細孔径を両立させた多孔質金属材料を開発した。本材料は、冷却に必要なエネルギーの低減を実現し、CO2排出削減に貢献できると考えている。

2.3 MB

2.3 MB

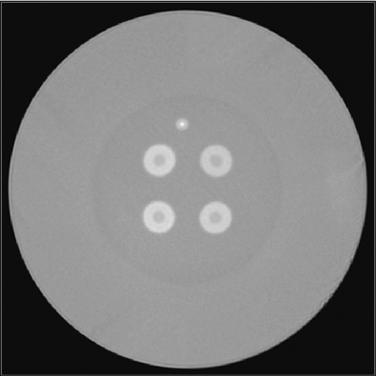

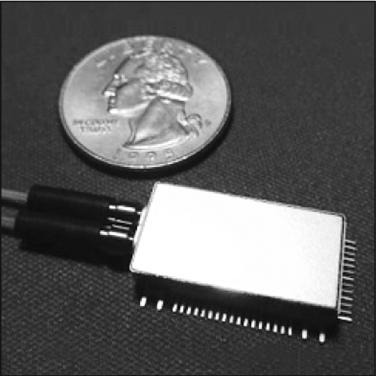

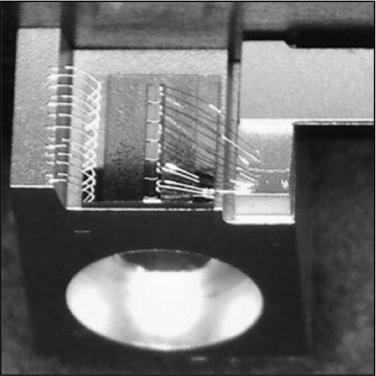

USB3.0電源で3Wの低消費電力で動作するダイヤモンドNVセンターを用いたコンパクトでポータブルな量子センサモジュールを開発した。NVセンサは、住友電気工業㈱の独自の超高圧合成技術により製作された高品質な汎用のダイヤモンドを用い、㈱NHVコーポレーションにて電子線照射の処理を行うことで高感度のものを製作した。また、ダイヤ基板をコーナーキューブにすることにより、光電流を直方体の形状に比べて2.1倍に高めることに成功した。加えて、λ/4オープンスタブとλ/4変成器を用いたマイクロ波共振器によりNVセンターを強力に磁気駆動させ、マイクロ波の電力を20dB低減した。これら光学系とマイクロ波系の効率向上により、5×10×20mmの小さなセンサヘッドで磁界と温度を計測できるコンパクトでポータブルな量子センサモジュールを実現した。本稿では、ダイヤモンドセンサの社会実装に資するべく、これらの技術成果を報告する。

3.1 MB

3.1 MB

我々の暮らしを支えている電線製品は省資源化やCO2排出削減の観点で軽量化が求められている。特に自動車用の細径の電線では高強度かつ高導電率の導体材料として銅合金が重要度を高めている。銅合金では純銅へ微量に添加した元素を原子レベルで緻密に形態制御することにより高機能を発揮させており、製品の特性を最適化する際に最先端の解析技術を活用することが不可欠である。本報告では、電線の強度と導電率をバランスよく両立できる材料設計指針獲得に繋がる原子レベルの新規解析技術として、3D-AP、TEM、XAFSを適用することで、ナノスケールの析出物の形態からミリスケールでの析出と固溶の割合の評価が可能であることを示す。

2 MB

2 MB

半導体薄膜の積層構造、めっき、樹脂の表面処理など、多くの製品において表面近傍における元素のプロファイルが製品特性に影響し、様々な事情からそれらを非破壊で評価したい需要は多い。我々は過去にX線光電子分光(XPS)のデータから非破壊で深さプロファイルを推定するMSM(Maximum Smoothness Method)という独自の解析手法を開発したが、このたびそのMSM解析をエネルギー分散型X線分光法(EDX)分析データに適用できるよう拡張した。EDX分析は分析の専門家でなくとも比較的簡便に実施でき、10 nm~1 µm程度の3桁にわたる厚みレンジに対応可能なため幅広い用途に展開できる。さらにEDX分析では試料の面内方向におけるマッピング分析が容易に実行できることから、MSM解析と組み合わせることで試料の3次元元素分布を非破壊で評価することが可能となる。本論文ではEDX分析を用いた非破壊深さプロファイル評価および非破壊3次元元素マッピング評価の事例を紹介する。

2.5 MB

2.5 MB

車載電子機器のアーキテクチャにおいてこれまで単一のECU で実装されていた各機能は、拡張性・汎用性が求められる次世代アーキテクチャでは制御を集積した頭脳(セントラルECU)とセンサや負荷を駆動する手足(ゾーンECU)へ分割実装される傾向がある。

1.1 MB

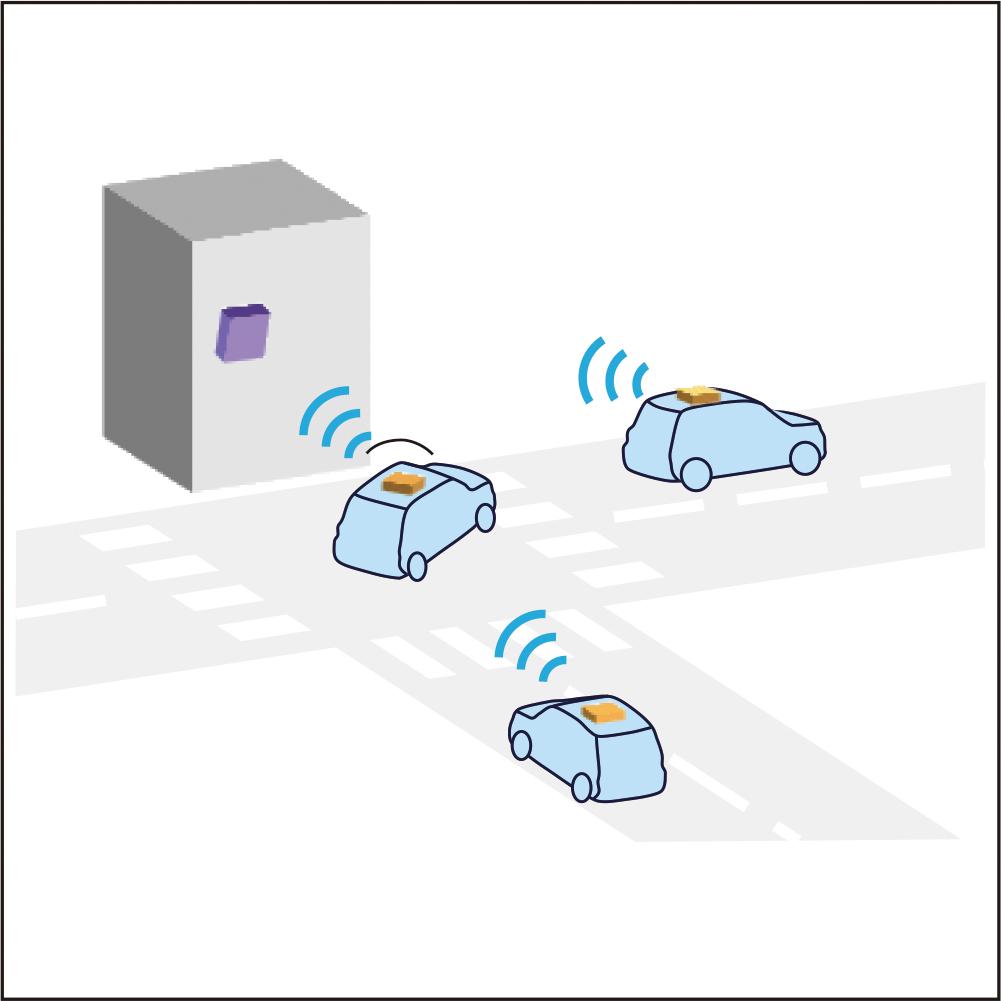

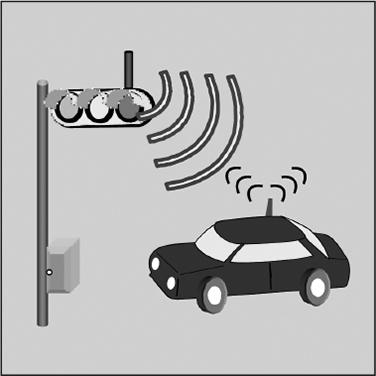

交通信号制御は、交差点の方向別の交通状況に応じて、青信号の長さの割り当て等の信号制御パラメータを適切に決定することで、安全性の向上、渋滞の改善、CO2排出量の削減等に寄与している。従来は交通状況の把握に車両感知器が用いられてきたが、その設置及び維持に要するコストが課題とされている。

0.6 MB

近年クラウドコンピューティングや動画配信、5G対応等の進展により、通信トラフィックが急増したことで、大規模データセンタ(以下、DC)の建設が進んでいる。DC間を結ぶ光ケーブルは主にダクト内に布設され、高圧空気と共に押し込む布設方法に対応したマイクロダクト光ケーブルが用いられる場合がある。また、DC屋内には難燃特性が求められるため、DC屋外に使用される非難燃特性の光ケーブルとの接続点が必要であった。当社は、DC 屋内外を兼用で接続点無く一続きに布設できる288心の難燃マイクロダクト光ケーブルを開発し、販売を開始した。

1 MB

当社の延伸ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製多孔質体「ポアフロン」は広範な産業分野で利用されている。その中で例えば半導体関連用途では、高集積化の進展によるプロセス薬液の高清浄度化が求められており、分離膜においては微細孔径化のニーズが高まっている。これまでに当社は超微細孔径PTFE 膜「ポアフロンナノ」を独自に開発してきた。今回は更にこの中空糸膜をオールフッ素樹脂製ハウジングに搭載した「ポアフロンナノモジュール」を開発したので、その特徴(仕様と応用)について報告する。

1.1 MB

自動車、電子部品、医療をはじめとした産業で使用される小径かつ精密な小物部品の切削加工では、ばり・びびり・加工面不良を抑制し、加工の高品位化を実現できる工具へのニーズが高まっている。当社ではこれらニーズに応えるべく、優れた切れ味により高い加工品位を実現する小型旋盤用G級3次元チップブレーカ「SL型ブレーカ」を開発した。その特長、性能を紹介する。

3.4 MB

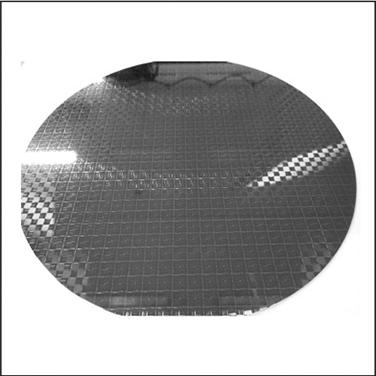

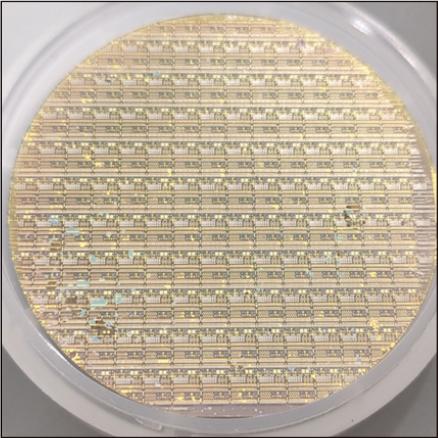

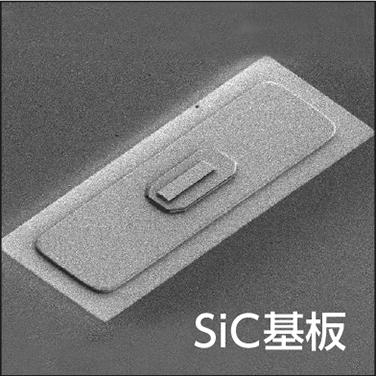

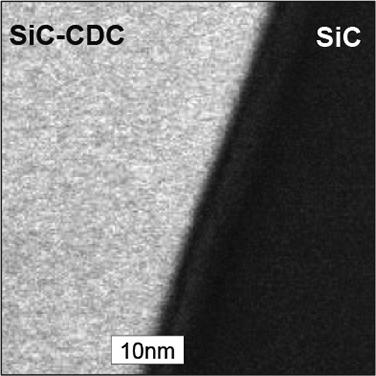

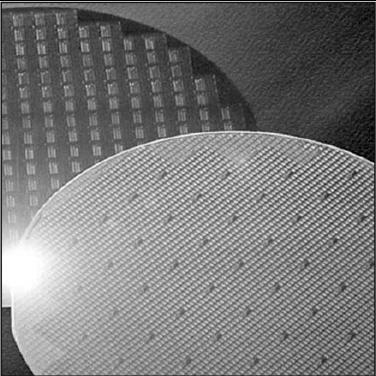

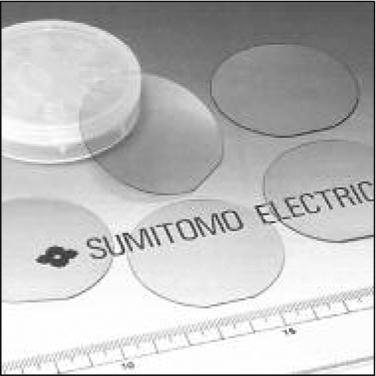

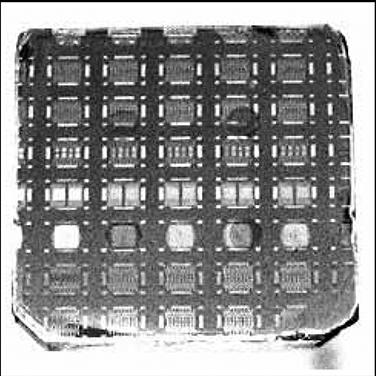

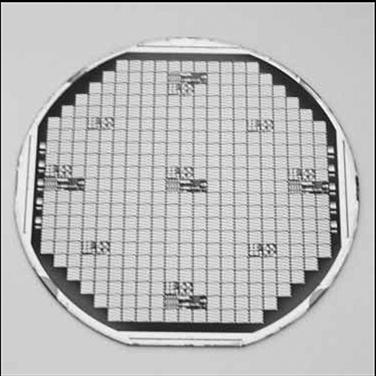

EVや太陽光発電(PV)の急速な普及に伴い、SiCパワーデバイス市場は年々拡大しており、数年以内に生産枚数を2~5倍に引き上げるといった設備投資も拡大している。また、SiCウェハのサイズは現在6インチ(150mm)が主流であるが、8インチ(200mm)の開発及び製品化に向けた動きも見られ、SiC パワーデバイスをより安価に製造するための技術開発が活発に行われている。

0.6 MB

半導体レーザは既存のレーザ光源と比べ小型・高効率・長寿命など優れた性能を有し、ヘルスケア、センシング、板金加工など多くの分野で社会実装が進んでいる。また、カーボンニュートラルの観点からも注目度が高く、最近ではレーザ核融合でも検討されている。上記を背景に今後も半導体レーザ市場は成長が期待されており、更なる高出力化、ビーム品質向上などが求められている。性能向上にはレーザダイオード(Laser Diode、以下LD)技術だけでなく、LD が発振時に発する熱を効率的に逃がし、熱による歪みが出ないようにするための放熱基板も非常に重要となっている。本報では、高放熱かつ低熱膨張などの特長を持ち、高出力な半導体レーザの放熱基板に適した銅とダイヤモンドの複合材について紹介する。

1.3 MB

近年増加を続ける下りアクセスネットワークトラフィックの65~70%を映像配信トラフィックが占めている。放送サービスのチャンネルあたりの最大所要帯域は、映像の高画質化と映像圧縮技術の高度化が標準化とセットで進んだ結果、20年間あたり、圧縮前が約40倍、圧縮後が国内RF放送において約5倍、IPTVにおいては約20倍のペースで増加してきた。一方、今後の市場の成長は、8K化に加え、360° 3D映像やAI、デジタルツイン技術と組み合わせたXR(クロスリアリティ)映像サービスが牽引することが期待されている。この機に、映像通信技術の動向と当社の取り組みを振り返ると共に、クラウドコンピューティングと家庭や職場を結ぶ全光および無線ネットワークに求められる各種Key Indexの内、特に、没入感ある双方向性の3D, XR映像配信サービスの実現に欠かせないMotion-to-Photon遅延と呼ばれる性能に着目し、他の要件への影響について考察する。

2.5 MB

2.5 MB

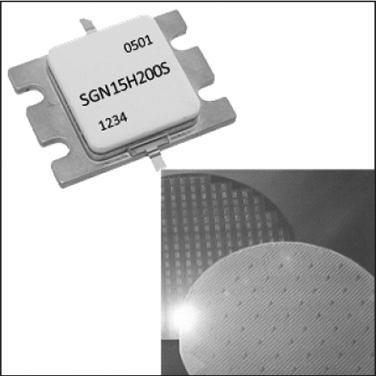

情報通信システムは、私たちの社会を支える重要なインフラである。特に電波を用いた無線通信技術は、直近の30年あまりで著しい進歩を遂げ、地上通信では高速データ通信や低遅延を実現する第五世代(5G)サービスが2020年より開始された。一方で、その通信ネットワークは、海洋、宇宙にまで広がり始めている。当社は、この通信インフラを支える伝送デバイス(光通信向けデバイス、無線通信向けデバイス)の開発・製品化を通じて、社会に貢献してきた。無線通信基地局向けキーデバイスであるGaN HEMTは、当社が世界で初めて量産・製品化に成功し、現在では世界トップシェアカンパニーとしての地位を確立した。本論文では、GaNに代表される化合物半導体デバイスとその応用の黎明期から現在のGaN HEMT増幅器、そして将来技術として不連続な性能向上を目指した新規の結晶成長技術やデバイス技術について論述する。

3.5 MB

3.5 MB

気候変動は世界的な社会課題であり、その対策としてCO2排出量削減が求められている。主な排出源の1つである自動車交通のCO2排出量を削減するためには車両自体の排出量削減の取り組みと共に、交差点の交通信号制御の改良による渋滞削減等、車両が無駄なエネルギーを消費せずに走行できる環境を整備する取り組みも重要である。CO2排出量削減対策として交通信号制御の改良を推進していくためには、その効果の定量的な検証が必要であるが、交差点を通過する車両のCO2排出量の定量化については広く認められた手法は存在しない。そこで、交通信号制御の改良の効果検証に広く利用されることを目指し、交通信号で制御された交差点を通過する車両のCO2排出量を車種等を考慮して算出するモデルを作成した。

0.8 MB

0.8 MB

交通の安全と効率向上のため、世界各国で歩行者検知センサの需要が高まっている。交差点において歩行者検知センサで十分な検知精度を得るためには、適切な設置先を確保することが課題となる。しかしながら、センサを設置するために新しいポールを設置するには大きなコストを必要とするため「既存のポールを活用できること」が、歩行者検知センサを世界に広めるために重要となる。一方で、遠方と近傍の歩行者検知を両立させることは、センサの視野角が不足するために難しく、多くのセンサはその直下の歩行者を検知できないために設置場所が制限される。この課題への対策のため、筆者らは僅かなコストアップで広いアンテナ視野角を持つレーダセンサを開発し、設置場所の自由度を向上した。本稿では、開発した新しい技術と、それを用いて広い検知エリアを実現した検知結果を紹介する。

3.2 MB

3.2 MB

情報通信量が増大の一途を辿る中、データセンタでは、多チャネル化により通信量の急増に対応してきた。一方、現状のシステムでは、1チャネルにつき1つの半導体レーザを使用するため、消費電力の増大や、部品点数の増加による高コスト化が問題となっている。高光出力の単体レーザ素子から多チャネルに光を分岐する構成が提案されており、その要求を満たす高出力かつ単一モードの通信用レーザが求められている。しかし、既存の通信用レーザで、単一モードかつ高出力を得ることは、原理的な限界を迎えつつある。我々は、単一モードと高出力動作を両立する次世代の半導体レーザとして、1.3 µm帯のInP系フォトニック結晶レーザを検討している。ドライエッチングと再成長技術を用いて作製したInP材料系PCSELにおいて、室温連続駆動において200 mWを超える単一モード発振を実証した。さらに、短パルス駆動においては、4.6 Wの高出力を達成し、通信だけでなくセンシング用途にも応用可能である結果を見出した。

2.5 MB

2.5 MB

当社はフッ素樹脂ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の延伸加工による多孔質化技術を世界に先駆けて開発し、2000年代初頭には、中空糸膜状の水処理膜モジュールを上市し、PTFEの耐薬品性、高強度を強みに国内外の様々な地域で、上下水処理用途や産業排水処理用途に納入してきた。一方で、近年増加している海水淡水化やかん水中のレアアース回収といった塩成分の分離ニーズの増加に対して、PTFEの有する疎水性を活かし、かつ海水中の塩成分や水資源中のレアアースといった溶質を分離できる膜蒸留法に着目し、膜蒸留法に必要である耐水圧と気体透過性を両立したPTFE中空糸膜を開発したので報告する。

2.3 MB

2.3 MB

近年、世界各国で温室効果ガスの削減に対する取り組みが行われており、洋上風力発電に注目が集まっている。発電した電力を送電する海底ケーブルは、風車の大型化と出力増加の影響による高電圧化、大容量化に伴い大型化が進んでおり、製造性、コスト、施工性等が課題となっている。当社はこれらの課題を解決するため、遮水構造の無い海底ケーブルの開発を進めてきた。海底ケーブルの運転寿命は未解明な点が多く、特に浸水状態ではケーブル絶縁体中で水トリーと呼ばれる劣化が進行するため、ケーブル寿命を推定することは難しい。当社は非遮水構造のケーブル寿命を評価するため、ケーブル絶縁体中の過飽和水分量の継時変化を解析することで、現実的な試験期間で実線路30年の長期運用を模擬可能な長期水トリー試験法を検討した。今後、検討した試験法を用いて実線路での長期運用や更なる高圧化に対応可能な耐水トリー性を有するケーブルの開発を進める。

1.8 MB

1.8 MB

化合物半導体は高機能デバイス実現に有用な材料的特長を有している。デバイス性能への影響が大きい半導体表面あるいは界面の状態を高精度で分析するため、本研究では放射光分析の一種であるX線光電子分光法(XPS)を活用した。まず無線通信用のGaN系高電子移動度トランジスタでは、O2アッシャ処理の影響について調べた。この目的のためXPS励起エネルギーを600 eVまで下げ、分析深さを約2 nmに限定。フォトルミネセンス分析も併用し、不適切な処理条件では表面からのN抜けと酸化物の増加、及び、GaN結晶中の欠陥残留をもたらすことを見出した。また、光通信の受光素子に用いられるInP系フォトダイオードでは、絶縁膜に被覆されたInPの表面電位シフトを7940 eV励起の硬X線光電子分光で評価し、受光感度劣化をもたらす界面リーク電流を低減できる製膜条件の探索に成功した。放射光分析のタイムリーな活用は、製品開発期間の短縮に非常に有効と言える。

1.7 MB

1.7 MB

近年、脱炭素社会の実現に向け電動車両へのシフト、並びに自動車機器の電動化が進んでいる。機器の電動化は制御対象を電気信号で制御するバイワイヤ制御の採用が拡大している。しかし、バイワイヤ制御は鉛バッテリなどの車両電源が異常となった場合に、制御ができなくなる課題がある。住友電工グループの住友電装㈱、㈱オートネットワーク技術研究所は、車両電源異常時にも複数のバイワイヤ制御を継続するための統合バックアップ電源を開発した。本製品は、2023年に発売されたトヨタ自動車㈱のプリウスに採用頂いた。

0.8 MB

近年クラウドコンピューティングや動画配信、5G 対応等の進展により、通信トラフィックは急増し、大規模データセンタ(以下、DC)の建設が進んでいる。DC 間を結ぶ光ファイバケーブルは主に屋外ダクト内に配線されるため、限られたダクトスペースに光ファイバを高密度に詰め込む技術が重要となる。当社は2017年に当時、世界最高心数である6912心光ファイバケーブルを開発、商用化し、さらに配線ソリューションも開発することで、DC 全体での配線高密度化および施工性向上に貢献してきた。本稿では国内向けダクトサイズに適合した超多心高密度光ファイバケーブルとして、200μm 心線適用の3168心型、250μm 心線適用の2016心型を開発し、販売を開始した。

0.7 MB

近年船舶・気象用増幅器としてマグネトロンに代わり半導体デバイスが高出力化したことで固体化が進んでいる。固体化のメリットとして長寿命が挙げられ、定期的に交換が必要であったマグネトロンに対し、半導体は交換不要であり維持費削減が可能となる。またマグネトロンレーダは周波数変動が大きく小さな物標を観測することが困難であったが、固体化レーダはその周波数安定性からこれまで観測が困難であった物標も観測できるようになり探知性能が向上するメリットが挙げられる。しかしながら固体化レーダがマグネトロンレーダと同等の探知距離を実現するには半導体デバイスを複数並べる必要があり、合成数を減らすにはさらなる高出力化が求められている。今回我々は業界最高出力であるS 帯(3GHz)800W GaN HEMTを開発したので報告する。

1.9 MB

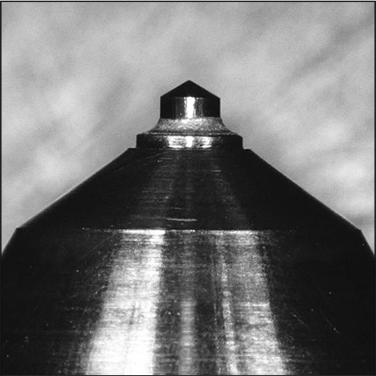

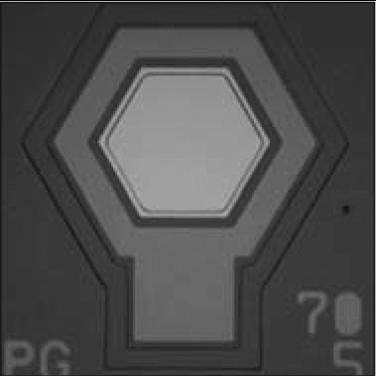

カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギーやEV の急速な普及に伴い、次世代パワー半導体の需要が拡大している。特にSiCはSiに比べて高耐圧、省電力化を実現する新素材として一部で使用され始めているが、広く普及するには製造コスト面で課題がある。SiC ウェハ及びデバイスの製造工程では高能率にウェハ厚みを加工できる研削加工が用いられているが、硬脆材料であるSiCの加工において①工具の消費量が高い②加工抵抗が高いことが課題として挙げられており、耐摩耗性を有し低抵抗で加工できる工具の開発が望まれている。そこで㈱アライドマテリアルでは独自に開発した超微細組織の高精度分散制御技術を用いることで、工具寿命と加工抵抗を両立したビトリファイドボンドホイールを開発し、2022年度からナノメイト マスパワーの商品名で発売を開始した。

0.7 MB

1990年台初頭のインターネットの普及以降、人々はほぼ時間遅れなしに世界中の情報を入手することが可能となり、データ伝送容量は年々増加している。送られる情報は、初期は音声や文字であったが、その後、写真や動画が加わり、近年は例えば自動運転に必要なデータや人工知能(AI)、メタバースといった人々の生活を変える技術に活用されつつある。また、通信の主体も人からモノへと広がり、大量のデータが常時飛び交っている。

1.9 MB

高機能モバイル端末の普及や、提供されるサービスの多様化に伴う通信トラフィックの増加に対応するため、5Gへの移行が進みつつある。5Gのモバイルフロントホールには25Gbpsの光トランシーバが用いられており、伝送容量拡大のため、波長分割多重方式が広く用いられている。当社は、これまでに開発したCAN型光受信デバイスと、C-Band用端面入射型導波路アバランシェフォトダイオード (Avalanche Photodiode : APD) を組み合わせて、25Gbps DWDMトランシーバ (SFP28) に搭載可能な光受信デバイスの開発を行ったので、その結果を報告する。

3.1 MB

3.1 MB

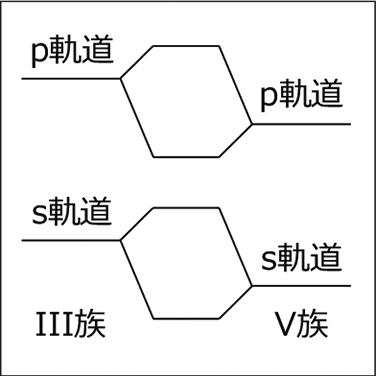

IoT技術を用いた様々なアプリケーションの進展により通信量が増大し、2030年にはデータレートが10 Tb/sを超えると予想されている。一方、光通信を支えてきた単一材料光デバイスにおいては10 Tb/s級のデータ伝送に向けた広帯域化と低消費電力化の両立に限界が見え始めており、技術的なブレークスルーが求められている。高速・高効率動作に優れたIII-V族化合物半導体と素子の小型化による高密度集積が可能なシリコン(Si)フォトニクスのそれぞれの利点を組み合わせた異種材料集積光デバイスは、その有望なアプローチの一つとして期待されている。本稿では異種材料集積を利用した波長可変レーザについて報告する。

7.7 MB

7.7 MB

データセンタ内の消費電力増加に対し、電気と光機能を一体集積することで消費電力を削減可能なCo-Packaged Optics(CPO)スイッチが注目を集めている。CPOスイッチには、低背・高密度・低損失・高信頼性な光接続部品が新たに必要とされる。そのため、90°に小径曲げ加工を施した光ファイバと、2次元配列の精密孔あきガラスプレートを組み合わせた、90°曲げ2次元光ファイバアレイ(2D-FBGE(FlexBeamGuidE))を開発した。2D-FBGEは、高さ5.5mmの低背性、24心/mmの高密度性、0.5dB以下の低挿入損失、20dB以上の高い偏波保持特性を示し、CPO向け光接続部品に必要な性能を有していることを確認した。

2.6 MB

2.6 MB

データセンタなど光ファイバネットワークの拡張が世界的に進められる中、光ケーブルの柔軟かつ効率的な布設を可能とするテープ心線型マイクロダクト光ケーブルが開発され、実用化され始めている。この度、ケーブルの実装心数を96心から864心まで幅広く開発すると共に、施工時間の削減を目的として屋内外兼用の難燃外被構造も開発したので本稿にて報告する。開発したケーブル構造としては、間欠12心テープ心線を用いて一括融着接続性と自身の柔軟性を活かした高密度収納を両立させ、細径かつ軽量なケーブル構造を実現できた。また、空気圧送特性を向上させるために、低摩擦外被を採用した。これらの新開発マイクロダクト光ケーブルは、顧客のネットワーク配線方式を考慮した様々な布設環境に適用でき、従来と比較し効率的で柔軟なネットワークの構築が実現できる。

1.6 MB

1.6 MB

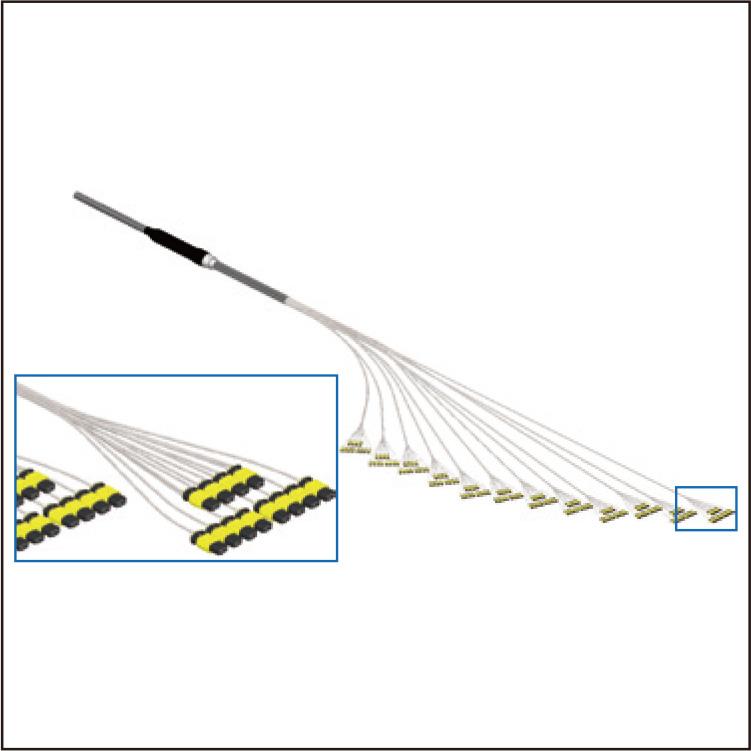

大規模データセンタの施工時間削減を目的として、超多心ケーブルの端末に予め工場で多心コネクタを取り付けた成端ケーブルを開発、販売開始した。ケーブル構造としては、細径200µm光ファイバを用いた間欠12心光ファイバテープ心線とスロット構造から構成される細径3456心光ファイバケーブルを用いた。ケーブル先端に24心MPOコネクタを取り付け、牽引保護管で保護する構造としたが、保護管に関しては牽引特性、機械強度等を加味した構造の選定を行った。開発したケーブルを用いて、実布設を模擬した牽引実験を行い、従来の非成端ケーブルと同等のダクト収納心数を達成できることを確認。本ケーブルを用いることで、従来時間を要していた多心融着作業をコネクタ接続により、接続時間を削減することができ、従来ケーブル対比で約40%のケーブル施工時間削減が見込まれる。

2.3 MB

2.3 MB

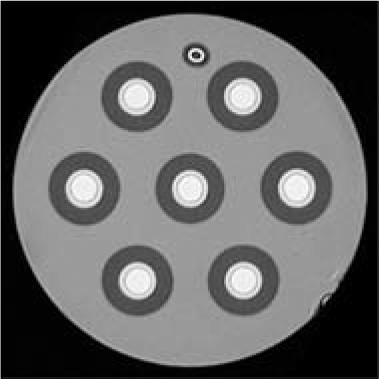

マルチコア光ファイバ(MCF)を用いた光通信においてはコア間のクロストーク(XT)を抑えることが信号品質を維持するために重要である。本研究では、マルチチャネルOTDRを用いることでボビン巻き状態のMCFのファイバ長手方向での曲げ半径変化によるXTの変化を測定できることを明らかにした。また、MCFを用いた双方向伝送時に考慮が必要となる後方散乱XTを、マルチチャネルOTDRを用いて測定する手法を開発し、後方散乱XTのファイバ長依存性の理論予測を検証し、ファンアウトの後方散乱XTへの影響も明らかにした。本研究成果により、マルチチャネルOTDRによるXTの長手依存測定の有用性を示すとともに、MCFにおける対向伝搬の優位性を示した。

2.2 MB

2.2 MB

光通信ケーブルの低温環境における伝送ロス増大は長年の課題であるが、そのメカニズムはいまだ未知の部分が多い。我々はメカニズム解明に向けた最大の障害のひとつであった、光ケーブル実試料の低温環境における形状評価技術を開発し、分析・データ解析・CAEの三位一体の体制でこの課題に取り組んでいる。具体的には、既存の一般的なX線CT装置に対する簡便な後付け機構で低温観察を実施する独自技術、および不明瞭なCT像から正確にファイバ1本1本の形状を抽出し3次元的に定量化する独自技術を開発した。特に後者の技術は光ケーブルのみならず幅広いケーブル製品に適用可能で、ビックデータを活用したケーブル製品設計のDX推進に多方面で貢献している。本論文では多心光ケーブルの低温環境での形状評価を例に、実測とCAEの両面からケーブル評価を実施する取り組みを紹介する。

3.7 MB

3.7 MB

高い電力効率を持つ増幅器は、発生する熱が少なく軽微な放熱機能で動作が可能となるため、通信装置の小型化、軽量化、低コスト化に対して有効である。特にMassive Multiple Input Multiple Output(MIMO)では、多数の増幅器を使用するため、より高効率な増幅器が必要とされており、窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ(GaN HEMT)による増幅器の普及が携帯電話基地局用途で進んでいる。一方変調波効率の向上を目的とした増幅器技術として負荷変調が注目されており、中でも、アウトフェージング増幅器は、従来のドハティ増幅器よりも、変調波効率が高効率に実現できることが知られている。今回、当社GaN HEMTを用いアウトフェージング増幅器の設計試作評価を行った。その結果、増幅器の高効率化により従来のドハティ増幅器の構成と比較し1増幅器あたり1.1W消費電力を削減でき64送信のMassive MIMO基地局で70.4Wの消費電力を削減でき基地局の小型化に貢献できることを確認できた。

1.6 MB

1.6 MB

GaN HEMTを用いた衛星搭載用高出力・高効率内部整合型増幅器パワーアンプを開発した。今日の無線通信技技術は、インターネット、携帯電話のコミュニケーションに加えて、電子マネー決済にも利用されており、日常生活に欠かせないものとなっている。世界的な情報網の拡大と、自然災害の影響を受けにくい衛星通信の必要性が高まっている。 今回開発したパワーアンプは、衛星通信の主力周波数であるC帯(f=3.7~4.2GHz)において、CW動作条件下で出力電力100W、電力付加効率60%を達成した。開発に使用したGaN HEMTは長期信頼性の実績があり、性能および信頼性の両面において、業界トップクラスの製品である。

3.1 MB

3.1 MB

近年AIによるヒト・モノ・コトなどの映像解析が幅広い分野で進んでいる。同時に、より広範囲に、より高精細に見たいニーズから、4Kや8Kなど、カメラ映像の高解像度化が進んでいる。それに伴い、映像データの伝送量や保存コスト、AI分析の処理負荷の増大が課題となっている。今回、データ量を大幅に削減でき、且つ圧縮伝送後のAI処理負荷を低減できるAI応用映像処理技術(AVP: AI-based Video Processing)を試作した。その有効性を検証するために行った工場実証実験では、従来圧縮技術と比較して平均ビットレートを92.2%削減できたと同時に、クラウド側AI処理負荷の低減により限られた計算リソースでより高解像度映像の解析ができ業務改善に繋がった。

4.9 MB

4.9 MB

㈱日新システムズは、“誰でも簡単に地域とつながることができる”をコンセプトに、在宅高齢者向け支援システム「L1m-net」を開発し、高齢者の在宅支援ソリューション展開を進めている。「L1m-net」の実証を進める中で、在宅支援に加えて孤立・孤独からコミュニケーションを生む仕組みとして、被災地、障がい者支援施設、高齢者向け賃貸住宅などの分野への展開も可能であることが分かってきた。 近年増加している局地的な豪雨による水害・土砂災害の発生により被災した地域では、長年住んでいた家を失い仮設住宅に移った高齢者が孤立し、孤独死につながる課題が生じている。本稿では、この課題に対応すべく、「L1m-net」を活用した被災地での導入事例について報告する。

2.7 MB

2.7 MB

複雑な組合せ最適化問題を高速に解く技術として量子コンピューティングが注目されている。当社では物流事業者に向けた業務支援ツールの一つである配送計画システムを20年前から販売しており、継続的に研究開発を行っている。配送計画システムは輸配送コストが少なく効率的な配送経路を計算する機能を有するが、この機能の実現には複雑な最適化計算が不可欠である。我々は、この最適化計算に量子コンピューティングを適用することを目指し、この実現に必要となる定式化と実装・性能評価を行っているが、実用化に向けては解の精度の検証が不可欠である。本論文では、イジングマシンと古典コンピュータを用いた結果を比較評価することで定式化の妥当性が確認できたため、その成果を報告する。

1.6 MB

1.6 MB

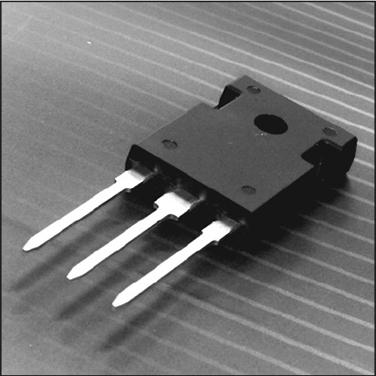

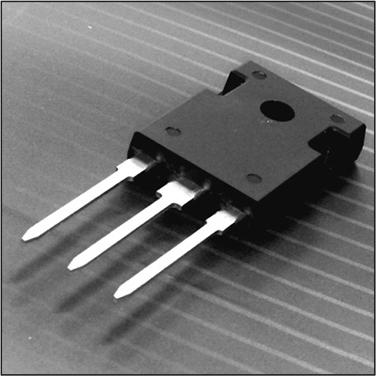

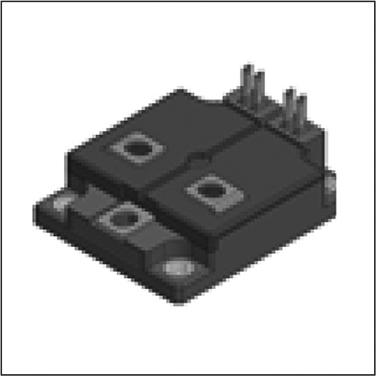

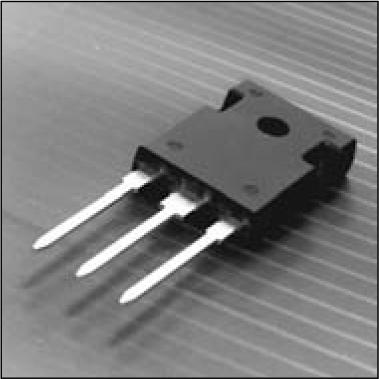

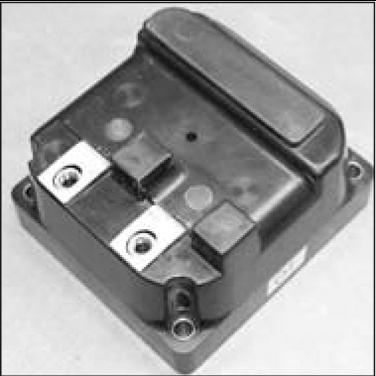

近年、省エネルギー化への注目度に更なる高まりが見られる中、電力制御に使用されるパワーデバイスの高効率化の重要性がますます高まっている。現在、パワーデバイスにはシリコン(Si)が主に用いられているが、より高効率な炭化ケイ素(SiC)の実用化が始まっている。当社では、低抵抗化に有利なV溝型のゲート構造を採用した金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)を搭載したパワーモジュールの開発を進めてきた。今回、市場に流通するシリコン搭載モジュールと形状互換であり、シリコン搭載モジュールよりも低オン抵抗で高速スイッチングが可能な1,200V-400A定格のパワーモジュールを開発した。本報告では、このモジュールの特徴や電気的特性を紹介するとともに、量産化に向けた信頼性試験の結果も報告する。

1.4 MB

1.4 MB

当社は、レーザービームプリンター(LBP)の重要部品であるポリイミド定着ローラを1993年から製造している。近年では、高速印刷に適用可能な高熱伝導定着ローラを開発しており、強靱なポリイミド樹脂と熱伝導性の高いカーボンナノファイバーとを複合化した複合材料を使用している。カーボンナノファイバーは熱伝導性に優れた材料である一方で、ナノマテリアルにカテゴライズされており、規制等のリスクが高まっている。今回は、このカーボンナノファイバーを代替できる材料として、同じく炭素系のフィラーである黒鉛フィラーについて適用検討を行い、新しい高熱伝導定着ローラを開発したので、その詳細について報告する。

2.6 MB

2.6 MB

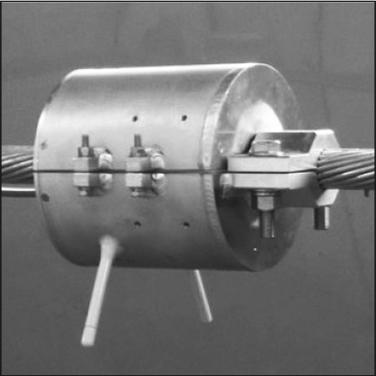

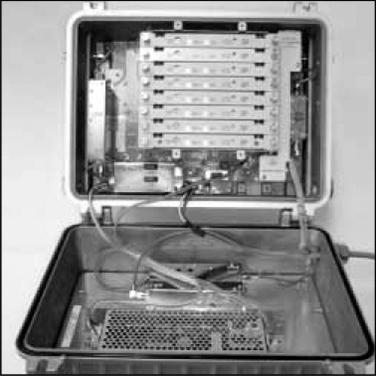

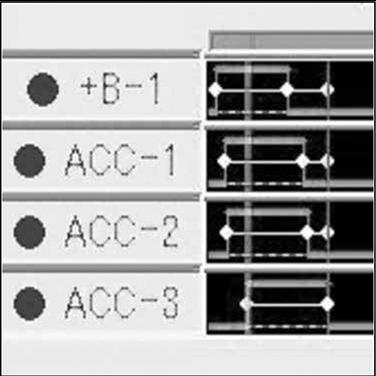

カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化の取り組みが進められている。しかし、再生可能エネルギーの増加に伴って電力系統が混雑し、新規電源の接続が困難になるという課題が生じている。この課題に対して、系統の混雑に対応するために従来の運用方法を見直す日本版コネクト&マネージの検討、新たな運用技術で送電容量の拡大を図るダイナミックレーティングの導入検討が行われている。これらを実現する上で、送電線の状態と鉄塔周辺の環境をリアルタイムに監視する装置が必要であり、将来再生可能エネルギーが大量導入されていく中で、このようなシステムが重要な役割を担うことになると考えられる。当社は、再生可能エネルギーの大量導入に向けた架空送電線監視システムの開発を行っており、本稿では、開発したシステムと装置の特徴について紹介する。

1.5 MB

1.5 MB

固体酸化物形燃料電池(SOFC)用の集電体として、富山住友電工㈱の製品である三次元網目構造を有した多孔質金属体「セルメット」の適用を目指している。中でも開発中のNiCoセルメットは、高温酸化雰囲気で導電性酸化物を形成することから空気極集電体への適用が可能であり、更に多孔体としての高いガス拡散性を発揮することから、インターコネクタに形成されるガスの流路となる溝加工をなくしても高出力が得られることを報告している。今回、そのメカニズム解明の一環として、セルメット適用による直流抵抗への影響について検討した。セルメットは柔軟性のある金属体であるため、セルの反りにも追従して変形することで、接触性が向上することを明らかにし、更にNiCoの酸化膨張によりスタック内部から圧力をかけることができ、良好な接触性が維持可能であるとの結果を得たのでその内容を記載する。

2.4 MB

2.4 MB

カーボンニュートラル、省資源化への要求の高まりから、自動車のエンジン、クラッチ等の主要な駆動部品に用いられるばね製品も小型・軽量化が求められており、特に要求特性とされる疲労強度に関連してばね材料の高強度化が必要となっている。従来、高疲労強度化≒高強度化(高引張強さ)という方針で材料開発が進められてきたが、あらゆる金属材料の中でも最も高い疲労強度を求められるばね材料では頭打ちになってきており、材料の使用環境などを考慮した新たなアプローチが必要となりつつある。本稿では、成分設計から製造条件確立まで新規に実施した、高強度オイルテンパー線新鋼種の性能と、その特性向上メカニズムについて報告する。

1.9 MB

1.9 MB

昨今、脱炭素社会の実現に向けた効率的なエネルギー利用の観点から、太陽光発電の余剰電力を蓄えて夜間に利用できる家庭用蓄電システムへの関心が高まっている。太陽光発電と蓄電池を組み合わせたシステムは災害等で長時間停電した場合でも住宅への電力供給を維持できるなど、住宅のレジリエンス確保にも効果的である。当社は蓄電システムの普及促進のために小型軽量で施工性が良い住宅用リチウムイオン蓄電システム、POWER DEPO シリーズを2015年より販売している。この度、電力の自給自足を促進するべく、蓄電容量を従来製品の4倍とし、太陽光パネルで発電した直流電力を家庭用の交流電力に変換する太陽光発電用パワーコンディショナーを内蔵するハイブリッド蓄電システム「POWER DEPO H」を開発した。

1.1 MB

自動車の足廻りに配策される多芯複合ケーブルの曲げ形状、屈曲負荷を精度良く算定する解析技術を開発した。多芯複合ケーブルは、複数本の電線(コア線)を束ねて一体化したもので、ホイール内に配置される電動パーキングブレーキ、車輪速センサー等と車体側の電子制御ユニットを繋ぎ、給電と信号伝送を担う。自動車の電動化、先進運転支援システム(ADAS)の技術開発が進展し、需要が拡大している。ケーブルの訴求点は、走行時にホイールの上下動に伴う繰り返し屈曲を受けても導体が断線しない耐屈曲性である。従来、CADで実車配策形状を決め、ケーブル設計を行っていたが、屈曲負荷の算定精度が低く、ケーブル設計決めのために試作/評価での合わせ込みが必要で、開発期間が長引く原因となっていた。今回開発した解析技術により、ケーブル両端を所定の位置・角度で固定した際の曲げ形状、屈曲負荷を精度良く算定でき、開発を効率化できた。

1.9 MB

1.9 MB

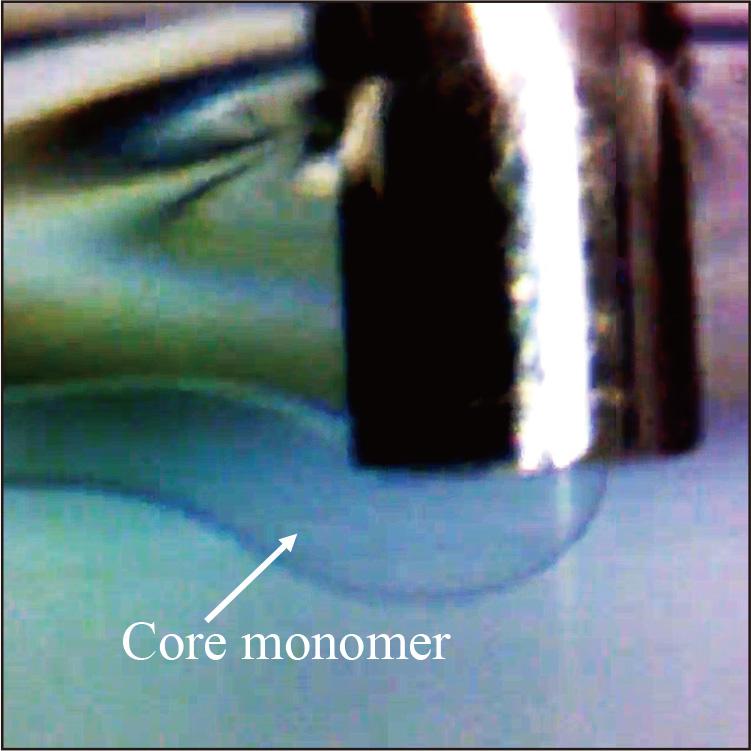

慶應義塾大学の石榑教授が発明されたポリマー光導波路の製法の一つであるモスキート法は、市販のマイクロディスペンサーと多軸シリンジ走査ロボットを用いたコアパターンを3次元的に形成可能な技術である 。本作製方法を用いることでマルチコアファイバ(MCF)の導入に不可欠なファンイン・ファンアウト(FIFO)デバイスの実現などが期待できる。一方で、先行研究は主にマルチモードの導波路の検討であり、シングルモード化にはいくつかの課題を有している。特に、クラッド中のニードル走査によるモノマー流動のため、コア形状が円形から悪化する傾向があり、光ファイバとの接続損失を増加させる要因となっている。本論文では、モスキート法によるシングルモード導波路の作製およびシングルモード光ファイバとの接続損失を低減するために、モスキート法を用いて円形コアを形成する方法を理論的および実験的に検討した内容について紹介する。

8.3 MB

8.3 MB

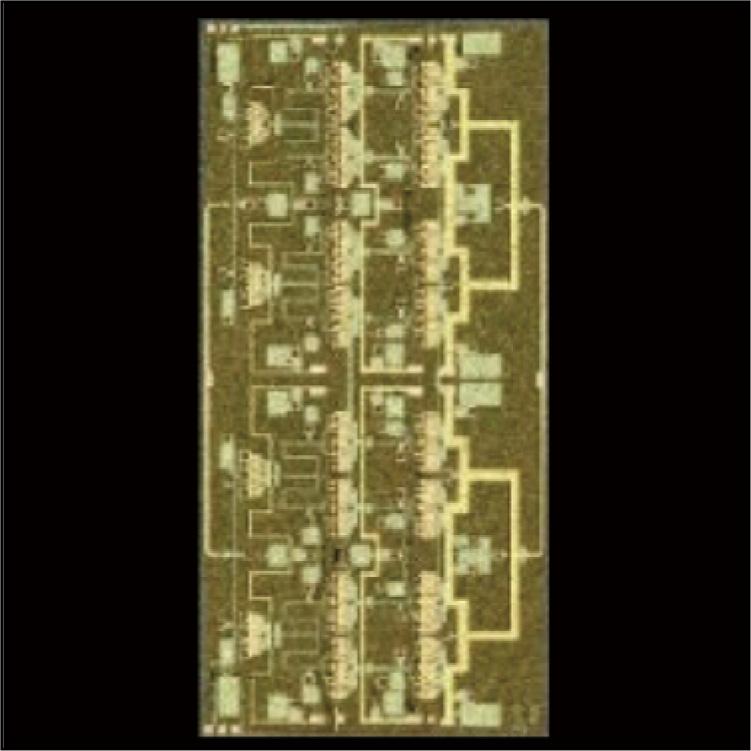

現代の必須無線通信手段のひとつとして衛星通信が挙げられる。その小型地球局に搭載される電力増幅器には、消費電力やコスト削減などの理由から、高出力化・高効率化・小型化・低歪み化の要求が高まっている。当社は、これらの要求に最適な窒化ガリウム(以下、GaN)の高電子移動度トランジスタ(以下、HEMT)テクノロジーを新規に開発し、衛星通信の地球局向けKu帯48W GaN MMIC 電力増幅器を開発した。小信号利得は32.5dB、最大出力電力は46.9dBm(49W)、電力付加効率は32.8%、3次相互変調歪は-25.6dBcと、業界トップクラスの性能を達成した。

1.1 MB

1.1 MB

より環境負荷の低い化学プロセスの構築に向け、日進月歩の触媒開発が続いている。セルメットは三次元網目構造を有する気孔率90%以上の金属多孔体であり、担体として用いることで低い圧力損失と高い変形性を有する触媒への応用が期待される。また、セルメット担体は通電加熱によって触媒を直接加熱できる利点もある。本報告ではRu微粒子を担持したCeO2粉をNiセルメットにコートした触媒が市販の球状Ru触媒に匹敵する優れたプロパン水蒸気改質性能を示し、実用的なポテンシャルを有していることを明らかにした。さらに500℃に通電加熱したNiCrセルメットが良好な長期耐久性を有していることを抵抗変化量の経時変化から予測し、エネルギー消費量が少ない小型の反応器を構築できることを提案した。

2.9 MB

2.9 MB

電子部品の配線やコネクタの接圧保持用のばね線には、その使用中において接触圧力の維持や繰返し屈曲に耐えるために高強度化が求められる。しかし、汎用的に使用される銅合金線は高強度化に伴い導電性が低下する課題が生じる。本背景を踏まえ、我々は伸線・熱処理技術を活用し、外周にステンレス鋼、中心側に銅を備えた強度と導電性を両立する複合線を開発した。開発材は、銅合金の中で最高強度を有するベリリウム銅に対して、更に高い強度と導電率を有すると共に、曲げや捻りに対しても強いことを実証した。本報では本開発材料の各種特性並びに、接圧保持用導電ばね、繰り返し屈曲負荷される電線用途での耐へたり性評価、耐屈曲評価を行った結果について詳述する。

1.5 MB

1.5 MB

近年、航空機、石油ガス、医療、自動車産業等において、その機器や部品には耐熱性や耐食性に優れるNi(ニッケル)基、Co(コバルト)基、Ti(チタン)合金等の材料が多く使用され、その使用量は今後大幅に増加すると見られている。一方、これらの材料を切削加工する場合、被削材自体の高温強度が高いことや工具の刃先に溶着しやすいことなどから、工具の寿命が著しく低下する問題がある。そこで当社ではこのような難削材の転削加工において、安定長寿命かつ高能率加工を実現する新しい工具材種「ACS2500」および「ACS3000」を開発した。このACSシリーズは難削材転削加工において当社従来材種と比較して2倍以上の長寿命または高能率加工を実現し、加工コストを大幅に低減させることが可能となった。

2.1 MB

2.1 MB

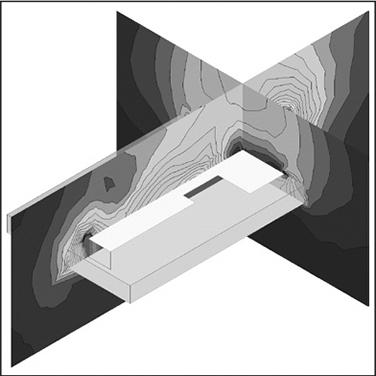

近年、製造業において、製品開発やプロセス条件の最適化といったモノづくりの要素技術として、シミュレーション技術―CAEーはなくてはならないツールとなっている。CAEは物理法則に裏付けされたモノづくり、製品の機能発現を導き、さらには目に見えない現象である電磁波、熱、応力などを可視化することで設計者や生産技術者の想像力をかき立て新製品開発、新プロセスの改善へと結びつけている。また、新製品拡販のための説明やプロセスの変更申請において、実測結果に加えてCAE解析結果を求められるケースも増加している。このような状況下、有用で正確なCAE解析結果を導出するためには、現実と合致する高度なCAE技術と、その解析を高速に処理する計算機サーバーが必要である。今回、計算機サーバーにおいて計算の効率化と機能の高性能化を進めることで、これまで対応できなかったCAE解析を可能とした。その内容を各解析分野で紹介する。

2.4 MB

2.4 MB

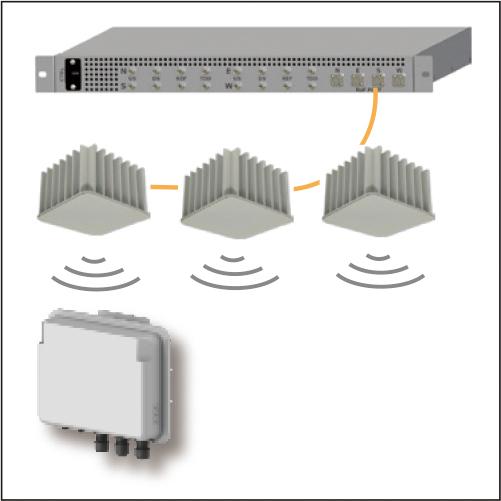

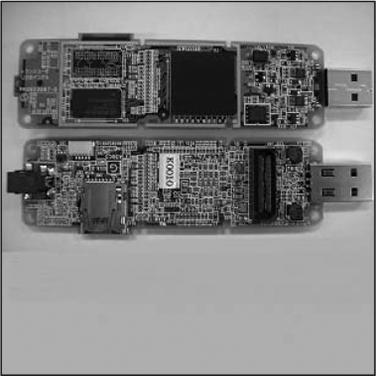

第5世代移動通信システム(以下、5G)を活用し、工場や都市内のあらゆる情報を、高速かつ低遅延でクラウドに伝送し、AIによる情報分析などにより、生産性や安全性を向上させる産業用ソリューション市場が急速に立ち上がろうとしている。当社では、モバイルキャリアが展開するパブリック5Gと、企業や自治体が限定されたエリア内で5G ネットワークを構築するローカル5Gの両者で利用可能な産業用5G端末を開発した。本5G端末はエッジ処理機能を有し、ユーザが必要とするアプリケーションの実装が容易なことを特徴としている。本5G 端末でのエッジ処理とクラウドサーバーでのクラウド処理を組み合わせることで、ユーザ要件に合わせた最適なソリューションの実現が可能となる。

310 KB

住電通信エンジニアリング㈱は約20年に亘り、ヘルパーの活動実績に基づく対価を計算して請求先に請求するための介護システム(請求システム)“ケアタイム”を通じて介護事業者の業務に携わってきた。今回、管理者とヘルパーの業務の効率化を図り、更に、両者の相互情報伝達をオンタイム化して心のつながりを密にし、質の高いサービスを利用者に提供する介護事業者の想いを実現するシステムとして、介護システムとデータ連携可能なWEB システムを開発し、介護事業者にサブスクリプションサービスとして提供を開始した。

293 KB

とう道(通信ケーブル布設用トンネル)において蛍光灯からLED照明への置き換えが進んでおり、当社は2013年より保護等級IP67(耐塵・防浸)性能を持つ防浸型LED照明をリリースし販売してきた。しかし外形寸法の制約から狭小部への適用が限定的であった。今回、従来品の優れた部分は継承しつつ狭小部への適用が可能な小型で取り付けやすい製品にするとともに、バッテリの自動点検機能搭載による保守の作業性向上と漏えい電流の特性を改善した。

0.8 MB

現在、電力ケーブルは、架橋ポリエチレン(XLPE)を絶縁体に用いた、XLPE ケーブルが主流製品となっている。XLPEは架橋しているため、耐熱性に優れるものの、加熱しても流動性を示さず、マテリアルリサイクルが難しいというデメリットを有している。また、ケーブル加工時には、網目構造に結合させる架橋反応と、その反応に伴う副生成ガスを脱気するための乾燥工程が必要で、製造長が長いほど、リードタイムが長くなる場合がある。このような状況から、環境にやさしく、生産性の向上に貢献できる、非架橋絶縁電力ケーブルの開発を進めた。

1.5 MB

産業界における人手不足解消や、生産性向上のため産業用ロボット市場は急速に拡大し、精密軸受け(リニアガイド・ボールねじ)需要が高まっている。特に転動面の加工は高い生産性が求められることから総形研削加工が採用されており、その輪郭精度は総形砥石を成形・目立てするダイヤモンドロータリードレッサ(RD)が担っている。研削砥石は更なる高能率化のため、従来の一般砥石から高速研削が可能な硬質ホイールに置き換わり、これに伴って高い耐摩耗性を有する総形RDの開発が望まれてきた。この度、軸受け業界の要望に対し、独自のめっき技術を用いて、ビトCBNなどの硬質ホイール用の新しいRDを開発。発売を開始した。

1 MB

フライス工具は外周、端面もしくは側面に工具切れ刃を備えた切削工具であり、これが回転運動することで、様々な部品の加工が行われる。現在ではその切れ刃となるインサートを交換する工具が一般的に広く使用されており、様々な加工に用いられている。近年の工作機械の性能向上により、自動車や航空機、造船、産業機械、金型などの分野では、生産性向上のため、高能率加工に特化した工具への要求が強まっている。また、脱炭素社会の実現に向けたCO2排出量削減活動の一環として、機械加工の省エネルギー化も注目されている。今回開発した「SEC- スミデュアルミルDMSW型」はこれまで以上の高能率加工を可能にすることで、生産性の向上や省エネに貢献する。

1.4 MB

地球温暖化抑制に向けた脱炭素社会への取り組みは、世界的に大きな流れとなっている。国内においても、一昨年10月の「2050年カーボンニュートラル宣言」に基づく「グリーン成長戦略」にて、再生可能エネルギーや水素エネルギーなどに総力を挙げて取り組む方針が打ち出され、脱炭素イノベーションを日本の産業界の競争力強化につなげるねらいで、「グリーンイノベーション基金」も創設された。 とりわけ大きな期待がかけられている洋上風力発電は、官民協議会の「洋上風力産業ビジョン」にて2040年までに30~45GWとの意欲的な目標が示されている。一方、再生可能エネルギー資源の偏在の問題や、洋上風力発電においては台風等過酷な気象条件への対応などの課題がある。

1.3 MB

脱炭素社会の実現に向け、欧米先進諸国や日本では化石燃料を中心としたエネルギー構成から太陽光発電などの再生可能エネルギーを主力とした構成に組み換えが行われようとしている。しかし再生可能エネルギーは天候の影響で出力が変動するため安定した電力を供給することが難しいという課題がある。この課題解決の一つとして、再生可能エネルギーの出力変動を平準化するために需要家側に中小規模太陽光発電装置や蓄電池などの分散型電源を導入する取り組みが進められている。将来再生可能エネルギーが大量導入されていく中で、エリア内に分散配置された電源を統合し、安定的にかつ効率よく運用するエネルギー管理システムが重要な役割を担うことになる。本稿では、分散配置された電源を有機的に結び付け統合的に制御する自律分散+階層型の次世代エネルギー管理システムについて論じる。まず、分散電源を統合管理することの技術的な課題について述べ、次にその解決に向けた先行技術動向を整理する。最後に当社エネルギー管理システム「s EMSA-μGrid」について、その特徴と適用領域について説明する。

2.7 MB

2.7 MB

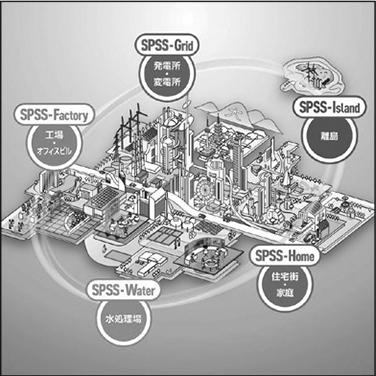

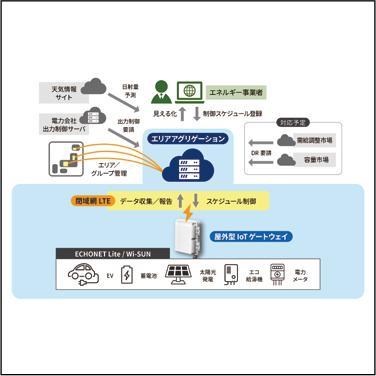

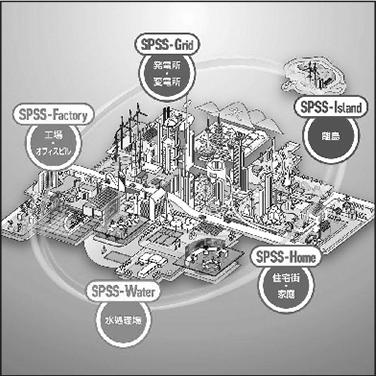

再生可能エネルギーである太陽光発電の普及や電力の自由化などを背景に、種々の社会問題を解決するため、エネルギーの地産地消や蓄電池、EVによる蓄電などについて、IoTを活用した高度なエネルギーマネジメントの実現に注目が集まっている。㈱日新システムズ(以下、NSS)は、IoT技術を通じてエネルギー分野における課題を解決するため、主に一般需要家向けのビジネス展開に必要となるゲートウェイ装置および、クラウドシステムによるソフトウェアやサービスを提供している。 本稿では、沖縄県宮古島市における「島嶼型スマートコミュニティ実証事業」にて構築したエリアアグリゲーションシステム(以降SPSS-Hと記載)の技術内容について紹介する。

13.5 MB

13.5 MB

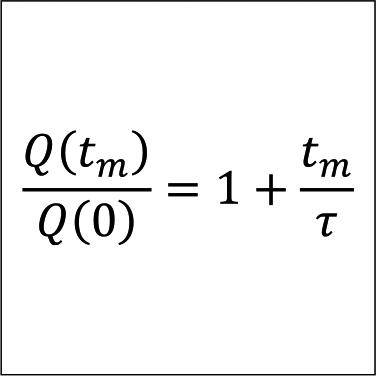

高分子材料に電圧を印加した時に流れる微小電流は材料内で起こっている物理現象を反映しており、材料の誘電・絶縁現象を理解する上で非常に重要である。その解析手法として、我々は電流積分電荷法(Q(t) 法)を用い、電流を積分して電荷量として計測する手法を検討している。ここでは、矩形波電圧印加直後の瞬時充電電荷量(Q(0))と時間tm 後の電荷量(Q(tm))の比である電荷量比(Rc = Q(tm)/Q(0))を新たなパラメータとして導入し、交流および直流ケーブル用の架橋ポリエチレン(AC-XLPE およびDC-XLPE)を試料とし、数十時間の課電を行ってその空間電荷および伝導挙動について解析を行った結果を紹介する。

1.9 MB

温室効果ガスの削減が世界的に急務となり、洋上風力発電の導入が進んでいる。発電した電力を送電する海底ケーブルに関し、近年、風車の出力増加に伴う高電圧化(66kV級)や大容量化と、製造性、コスト、施工性を改善するために遮水層を省略するケーブル構造(非遮水海底ケーブル)が期待されている。遮水層の省略は、水トリーと呼ばれる絶縁体の劣化による事故リスクを高めるため、当社は耐水トリー性の絶縁体の検討を進め、2018年に制定された遮水層の省略可否を判定する規格(CIGRE TB722)を満たすことを確認できた。また、長期運用や将来の更なる風車の出力増加を見据え、66kV級を超える高電圧下でも使用できる高い耐水トリー性を有する絶縁体の検討にも取り組んでおり、今後の洋上風力発電の導入促進に貢献できるものと考える。

1.8 MB

1.8 MB

近年、再生エネルギーの導入拡大に伴い、直流送電線の建設や計画が増加している。直流ケーブルには、MI ケーブルやOF ケーブルといった油浸紙絶縁ケーブルが用いられてきたが、交流ケーブルと同様に環境面への配慮から、XLPEケーブルの採用が拡大している。当社は長年に亘って直流XLPE ケーブルの研究開発を行い、優れた特性の直流XLPE を実用化、電源開発㈱に納入した直流250kV XLPEケーブルが2012年に運転を開始した。これは直流XLPEケーブル線路としては世界最高電圧(当時)であり、かつ極性反転を行う線路への納入は世界初であった。その後、NEMO Link Limited社の直流400kV連系線(直流XLPEケーブルの世界最高電圧を更新)や北海道電力㈱の直流250kV連系線等を完工、現在も新たなプロジェクトに取り組んでいる。当社の直流XLPEケーブルは、常時導体許容温度が交流用と同じ90℃で、かつ極性反転が可能といった特長を有しており、今後の再生エネルギーの普及に伴い、ますます増えていくであろう直流送電線のさまざまなニーズに応えることができるものと考える。

3.3 MB

3.3 MB

現代社会において電力の安定供給の重要性は益々高まっているが、落雷等による送電線事故は皆無という状況に至っておらず、万一、送電線事故が発生した場合、迅速かつ効率的に事故発生箇所を特定して復旧対応を行う必要がある。特に、架空線と地中線が混在する送電線路においては、事故復旧の対応方法がそれぞれ異なることから、事故発生箇所が架空線か地中線かを判定することは、早期復旧する上で重要とされている。架空地線及び地中線に電流センサを設置して、その電流情報から架空線と地中線の事故を判定する「架空線/地中線事故判別システム」を開発し、電力会社に本格的に導入されたことから、その概要について報告する。

2.6 MB

2.6 MB

地中送電線路の点検保守は、従来人手によって定期的に巡視等を行うTBMから、IoTやAIを活用したデジタルトランスフォーメーションを促進し、必要な時に効率的に保守を行う、より高度なCBM への転換を図るといったスマート保安の推進が要望されている。IoTを実現する課題として、地中送電設備の多くを占める管路布設ケーブル設備の保守情報を取得するための安価で安全かつ信頼性の高い通信方式の確保が困難であったことが挙げられる。本論文では、マンホール内から66kV の既設の電力ケーブル(XLPE)の金属遮蔽層を伝送路として利用して、保守に使用するセンサ情報やカメラ画像を収集する保守監視システムを東京電力パワーグリッド㈱と共同で開発を行ったので紹介する。

2.3 MB

本稿では、従来の200μm光ファイバを用いた間欠12心光ファイバテープ心線(以下、200μm間欠12心テープ心線)を実装したデータセンター向6912心ケーブルを細径・軽量化した細径高密度6912心光ファイバケーブル(以下、細径6912心ケーブル)の構造、特性および施工性について報告する。使用した200μm間欠12心テープ心線は、長手方向に間欠的にスリットが入った構造による柔軟性を持ち、さらに従来の250μm テープ心線や200μm 間欠テープ心線同士の一括融着接続性も持ち合わせている。今回はさらなる細径高密度化を実現するため、光ファイバの耐側圧性(以下、マイクロベンド耐性)向上およびスロット構造最適化、高強度シース材の適用等を行い、従来比約34%のケーブル断面積低減を実現した。本構造は細径化を実現しつつ、従来のスロット型の特長である曲げ方向性がなく、布設作業性に優れる構造とした。布設作業性に関して、従来の2インチダクトよりも細い1.5インチダクトに牽引しても通線の問題がなく、さらに押し込み、圧送工法も対応可能であることを確認した。本ケーブルを用いることで管路内での光ファイバ心線密度の向上と施工性の両立、さらには細径化、長尺化による材料使用量減による耐環境性の向上も見込まれる。

4.9 MB

4.9 MB

コア間結合の強さが異なる3種のコア励起マルチコア・エルビウム添加光ファイバ増幅器を試作し、結合4コア光ファイバ増幅器で電力効率が24%と、コア励起方式が電力効率において優れていることを確認した。クロストークは非結合マルチコア光ファイバ伝送において重要なパラメータであり、非結合4コア光ファイバ増幅器において-43 dBと最高水準の結果を得た。結合マルチコア光ファイバ伝送において重要なパラメータであるモード依存損失は、非結合マルチコア光ファイバ増幅器や弱結合マルチコア光ファイバ増幅器のコア依存利得に対応し、弱結合7コア光ファイバ増幅器で0.52 dBと最高水準の結果を得た。

1.6 MB

1.6 MB

近年、航空機、石油ガス、医療、自動車産業等において、その機器や部品に耐熱性や耐食性に優れるNi(ニッケル)基、Co(コバルト)基、Ti(チタン)合金等の材料が多く使用され、その使用量が今後大幅に増加することが見込まれている。当社は、これら難削材の連続加工から断続加工まで幅広い加工領域で安定長寿命を実現する工具材種として、新PVD コーティングを適用したAC5015S/AC5025S を発売している。一方、難削材の切削加工においてはさらなる加工能率の向上が求められており、当社ではAC5000S シリーズに新たに高能率加工用材種「AC5005S」を追加した。AC5005S は難削材旋削加工において、高い耐摩耗性・耐塑性変形性と耐欠損性を両立させた材種であり、AC5015S/AC5025Sと併せて幅広い難削材加工における加工コストの低減を実現する。

2.5 MB

2.5 MB

製品の開発や品質向上には構成する材料の構造、組成等の分析が不可欠である。中でも、例えば半導体基板、めっき、樹脂の表面処理など、製品表面の状態、具体的には表面近傍の化学種の深さ分布(プロファイル)が製品特性に影響するものが多く存在する。未知試料の表面近傍における化学種ごとの深さプロファイルを非破壊で評価したいという、従来の分析手法では実現困難であったニーズに応えるため、X 線光電子分光(XPS)分析データに対する新たなデータ解析技術「MSM」を新たに開発した。当社は情報深さの異なる3種類のXPS装置を利用することができ、それぞれMSM解析と組み合わせることで、深さレンジの異なるプロファイル評価が可能である。本論文では実際に3種類のXPS装置による分析データに対してMSM解析を適用することで、多様な製品に対して非破壊での化学種深さプロファイル評価が可能であることを示す。

2.8 MB

2.8 MB

近年、脱炭素社会の実現に向け電気自動車へのシフトを目的として各自動車部品の電動化が進んでいる。しかし、電動化は制御対象を電気信号で制御するバイワイヤ制御の採用が拡大するが、バイワイヤ制御は鉛バッテリなどの車両電源が異常となった場合に、制御ができなくなる課題がある。住友電工グループの住友電装㈱、㈱オートネットワーク技術研究所は、車両電源異常時にも複数のバイワイヤ制御を継続するための統合バックアップ電源を開発した。

0.5 MB

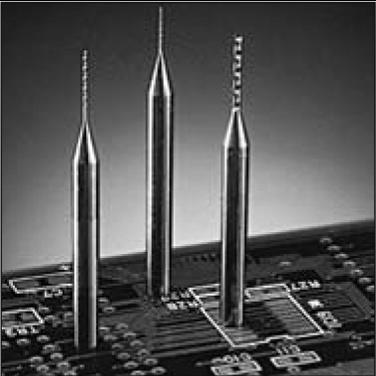

近年、高性能PC、自動運転システムの普及、またスマートフォンなどによる高画質動画データの通信など、データの処理能力向上が進んでいる。そのため、これらに用いられるプリント回路基板(PCB)には、これまで以上に高い耐熱性、耐久性が求められている。耐熱性、耐久性の向上にあたり、耐熱・放熱フィラーの改良・含有率の増大、基板の超多層化、基板の板厚増大が進んでいるが、これらは基板の穴開け加工にとっては難削化の方向となる。具体的にはドリル摩耗量の増大、それに伴う穴位置精度の劣化を引き起こし、加工穴精度、加工穴内壁品位悪化による基板信頼性の低下に繋がる。そのため、難削化するプリント回路基板の穴開け加工に対して、高精度・高品位を達成する新しいドリル材質の開発が望まれてきた。この度、市場の要望に対して新材質AF905を開発し、発売を開始した。

1 MB

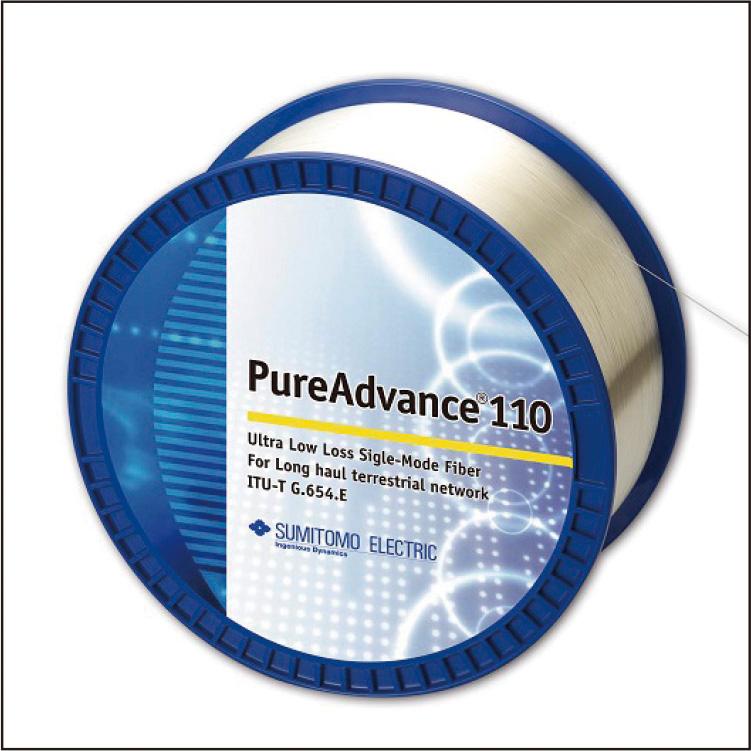

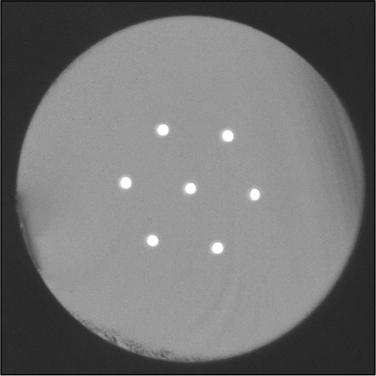

陸上幹線ネットワークにおける大容量伝送を支えるため、ITU-T G.654.E勧告に準拠する低損失・低非線形光ファイバPureAdvanceを開発し、供給を行っている。PureAdvanceは、陸上伝送路で実運用可能なケーブル化が可能、接続損失が低い、ラマン増幅を適用可能といった、実際に陸上伝送路として敷設する際に要求される実用的な性能を有する。また、PureAdvanceを用いた伝送システムは、従来の光ファイバを用いた伝送システムに比べて高い伝送性能を有することから、PureAdvanceは、幹線伝送網を始め、データセンタ間伝送や、海底システム陸揚局~データセンタ間伝送などの陸上伝送路に最適な光ファイバである。

1.1 MB

1.1 MB

脱炭素を実現できる有力候補の一つである核融合エネルギーの科学的および技術的実現性を実証することを目的としたITER※1計画が国際的プロジェクトとして進められている。ITERの構成機器のうち、2000℃を超える超高温に晒されるダイバータにはタングステンが使用される。ITERの安定した運転を可能とするために、高温加熱および冷却のサイクルを受けるタングステンには優れた耐熱衝撃性が要求されている。そこで我々は、高温加熱による再結晶粒の成長を抑制した耐熱衝撃タングステン材を開発した。この開発材からダイバータ小型試験体およびプロトタイプ用のモノブロックを作製し、核融合炉を模擬した熱負荷試験にて性能を評価した。その結果、過酷な条件下においても開発材は割れなかった。とくに、プロトタイプの評価結果はITER要求を大きく上回り、当社の開発材が世界に先駆けて“割れないタングステン”として評価された。

4.3 MB

4.3 MB

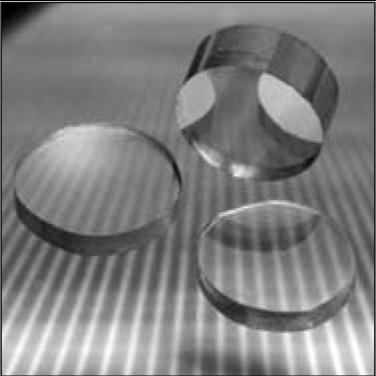

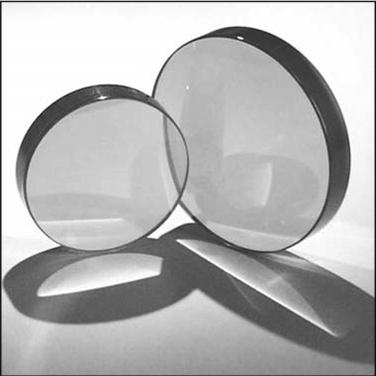

プリント基板加工用CO2(炭酸ガス)レーザドリルマシンには、高速・高精度・高スループットの微小穴あけを実現するために高性能Fθレンズが用いられる。セレン化亜鉛(ZnSe)とゲルマニウム(Ge)はFθレンズのレンズ素材として優れているが、GeはZnSeに比べてCO2レーザに対する吸収率が高く、温度変化に伴う屈折率変化が大きい。そのため、穴加工の高密度化やレーザ高出力化によるFθレンズへの入力パワー増大に伴って、加工の不安定や品質低下を招きやすい。そこで、当社はZnSe素材から完成品までを一貫生産する光学部品メーカとしての強みを活かし、全ての構成レンズとDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コートカバーウィンドウにZnSeを用いた新しいFθレンズを開発した。ここでは、その技術概要を紹介する。

2.8 MB

2.8 MB

自動車部品等で用いられる鋼の切削加工においては、環境負荷の低減や資源の効率的な活用を目的とした様々な取り組みが進められている。当社は連続加工から断続加工まで幅広い加工環境での安定加工を実現する工具として2016年に新CVDコーティング技術「Absotech Platinum」を適用した鋼旋削用材種AC8000Pシリーズを発売し、順次製品ラインナップを拡大している。他方、切削工具には加工工程の自動化・無人化のための安定長寿命に加えて、近年では加工条件の高能率化に耐えうる、さらなる性能向上が強く要求されている。当社はこのニーズに応えるべく、高能率加工で特に優れた性能を発揮する新材種「AC8020P」を開発した。「AC8020P」は従来トレードオフの関係にあった高能率加工における耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立させた材種で、AC8000Pシリーズの既存材種と併せて幅広い鋼旋削加工における加工コストの低減を実現する。

3.2 MB

3.2 MB

銅やアルミより軽量・高導電性の次期電線用素材としてカーボンナノチューブ(CNT)に着目している。CNT単繊維は銅を超える導電性を持ち、既知の材料で最も高い引張強度を持つと言われている。CNT電線実用化を目指し当社独自の手法を開発する中で、鉄触媒からの炭素成長時における引張応力付与の有効性を発見した。また、共同研究先の筑波大学において、高速気流中でセンチメートル級での単繊維の成長を発見、成長時の応力付与がCNT長尺化に寄与していることを示唆している。この原理を基にした成長方法で本長尺CNT単繊維を集合したメートル級の集合線を作成、従来のCNT集合線の数倍の強度を持ち、市販の炭素繊維の引張強度も超える結果が得られたので報告する。これにより炭素繊維用途を置き換えるだけでなく、これまでにない新用途にも展開できる。

3.7 MB

マグネシウム合金は実用金属中最軽量であり、その一つである当社製AZ91板は、軽量性に加えて、高い強度・耐食性を示し、近年需要が高い薄型ノートPC筐体での実用化が進んでいる。一方で、情報機器業界では、IoTやAI等を活用するため、5Gの電子媒体への実装が進められているが、ハード面では電子機器の発熱が予想されており、これまで以上に電子機器の冷却が求められている。この対策として、材料面からは、材料の放熱性・熱伝導率の向上が挙げられる。今回開発したマグネシウム合金SMJ140の熱伝導率は120~140 W/(m・K)を示しており、この数値は、AZ91板の61 W/(m・K)に対して、2倍以上であり、汎用Al合金板材A5052に相当する。本論文では、軽量放熱板材として期待される高熱伝導性マグネシウム合金板材SMJ140を紹介する。

1.9 MB

1.9 MB

2030年わが国は3人に1人が65歳以上の超高齢化社会を迎える。急速なデジタル化に伴い、あらゆるサービスが変化する社会環境において、IT(情報技術)リテラシーが低い高齢者の社会からの孤立、地域で高齢者見守りを行う支援者の高齢化・担い手不足が大きな社会課題となっている。それに加え長期化する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大において、直接対面できず見守り対象者が孤立する新たな課題も生まれている。人が人を支える福祉分野において、ITを活用した非接触で見守る仕組みのニーズは今後更に拡大すると期待される。本稿は、2019年度より富山県の社会福祉法人黒部市社会福祉協議会(以下、黒部市社協と記す)と共同で推進してきた実証実験を通じ、㈱日新システムズ(以下、NSSと記す)が“誰でも簡単に地域とつながることができる”をコンセプトに開発を行った在宅高齢者向けICT(情報通信技術)端末と、本端末を利用したサービスの内容について記載する。

2.2 MB

2.2 MB

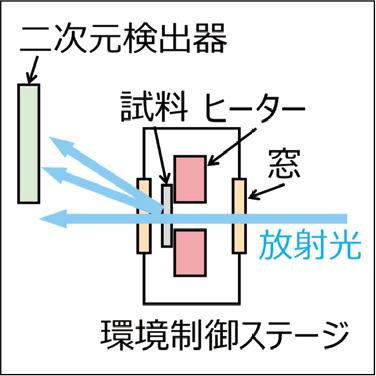

電線用の銅線やアルミ線等では、熱処理の温度や時間等の製造条件が特性に大きな影響を与える。当社ではこのような製造条件最適化の強力なツールとして、高い透過能を持つ高強度な放射光X線を用いたその場測定技術を開発してきた。本技術は高効率な製造条件最適化への活用が期待されるが、限られた測定機会や、膨大なデータ処理の点で課題があり、実際の活用は限定的であった。そこで本報告では、当社が保有する住友電工ビームラインに複数の環境制御ステージを導入して測定までの時間を短縮すると共に、大量のデータを測定と並行して自動解析する新たなプログラムを作成することで、解析時間の短縮を実現した結果について述べる。これらの設備、プログラムを用いて銅及び銅合金の熱処理工程を模擬したその場測定を行い、温度変化に伴う軟化挙動の違いを短時間で解析できることを確認した。

1.6 MB

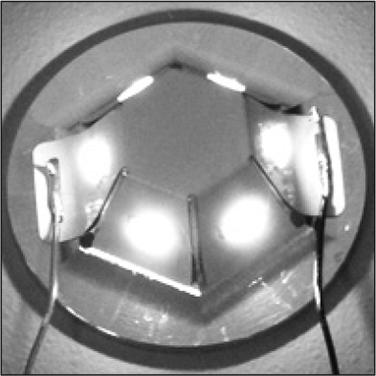

自動車のヘッドランプやリアランプには従来ハロゲンランプが使用されてきたが、長寿命や省電力、最大光量までの点灯速度が速いという理由で、近年LED ランプが採用されるようになってきた。車載LEDランプの内部構造は、図1のように筐体内部にLEDランプやドライバモジュールが搭載されており、その配線には自動車用低圧電線が用いられている。LEDランプ内部に使用される電線には、長期間使用してもガラスが曇らない防曇特性が要求されるが、電線被覆は長期間経過するとアウトガスが発生してガラスを曇らせてしまう問題がある。したがって、LEDランプ内配線に使用される電線被覆には低アウトガス性が要求されている。今回、当社独自の配合技術で低アウトガス性を持つ絶縁材料を開発したので紹介する。

0.5 MB

0.5 MB

昨年1月以降の新型コロナヴィールスによる新型肺炎の蔓延により、100年前に流行したスペイン風邪との比較が何かと話題になった。スペイン風邪では、当時20億人だった世界人口の2%に相当する40百万人以上の人命が失われたという。名前はスペイン風邪だが、第一次世界大戦に参戦したアメリカ兵が米国から欧州に持ち込んだのが感染の淵源だったと言われている。史上初の世界大戦で、グローバルに兵士をはじめとする多くの人々が移動・接触したことで、感染があっという間に拡散したのであろう。第一次世界大戦での死者は軍民併せて15百万人と言われているので、スペイン風邪での犠牲者の方がはるかに多かったことになる。まさに世界中が大変な時代だった。

0.6 MB

0.6 MB

近年、航空機市場では長期的な需要増加が見込まれており、航空機部品製造の高能率化が求められている。航空機のエンジンや構造部品に使用される耐熱合金やチタン合金は難削材に分類され製造コストに占める加工費の割合が高いため、切削工具には高能率化と長寿命化が強く要求される。当社ではこれらのニーズを実現するため、耐熱合金およびチタン合金加工に特化した超硬工具材質を開発した。耐熱合金加工には高温下での圧縮歪量を75%低減した耐熱バインダー超硬合金を開発し、高速・高送り加工での塑性変形と摩耗を抑制し、高能率加工を可能とした。チタン合金加工には耐反応性に優れた新コーティングを開発し、工具への凝着を抑制することにより背分力を30%低減し、工具の長寿命化を実現した。

2.2 MB

2.2 MB

スミボロンCBN工具は、ダイヤモンドに次ぐ硬度及び熱伝導率に加えて鉄に対する低親和性を兼ね備えるcBN粒子を主成分とし、鉄系難削材料の仕上げ加工でコスト低減や加工能率向上に貢献してきた。一方、近年の自動車産業においてHEV、EV化の促進とともに、鉄系焼結合金加工では高い寸法精度とさらなる難削化への対応が、鋳鉄超高速加工では工具の安定長寿命化が要請されている。これらの切削加工における工具損傷解析に基づき、当社は新たな高cBN含有率材種「スミボロンBN7115」を開発した。BN7115は高純度cBN原料およびCo-Al-Cr-WC新結合材を適用することで、cBN粒子間結合力を飛躍的に向上させ、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立した。これにより、焼結合金加工における加工品位低下や鋳鉄加工における熱衝撃欠損を抑制し、工具の長寿命化に貢献できるものと期待される。

2.7 MB

2.7 MB

立方晶窒化ホウ素焼結体(CBN)は、ダイヤモンドに次ぐ硬度と鉄との親和性の低さを特長とするcBNを利用した工具材料であり、主に自動車産業での焼入鋼、鋳鉄や焼結合金の高速仕上げ加工で用いられる。航空機や金型産業などでも使用されているが、製品の軽量化、高出力化のため難削材の使用が増加する傾向にある。また加工精度の向上など高付加価値化が課題となっており、CBN工具に対する長寿命化や高精度化の要望が強くなっている。スミボロンバインダレスは、ナノ~サブミクロンサイズのcBN粒子が直接強固に結合した、従来CBN材種で用いる結合材を一切含まない焼結体である。従来CBN材種より硬度あるいは熱伝導率が高く、航空機、金型や医療産業などで用いられるコバルトクロム合金、チタン合金、ニッケル基耐熱合金等の難削材加工における高能率化、長寿命化を実現する。

2.1 MB

2.1 MB

近年、自動車関連の産業では、地球環境保護のため、自動車の燃費性能改善が求められており、部品の軽量化やHV、EV、FCV車の拡大に伴いアルミニウム合金などの非鉄金属材料の使用割合が増加している。これらの部品加工においては、生産性を向上させるため、加工時間の短縮を目的とした高能率加工や、非切削時間短縮のため、取り扱いが容易な工具、切りくず処理性に優れた工具が求められている。さらに、単位面積あたりの生産性向上を目的とした小型加工設備に対応できる軽量工具も、近年では求められている。これらに対応するため、当社はアルミニウム合金加工用高能率PCD※1カッタ アルネックスANX型を開発した。本報ではアルネックスANX型の特長について述べる。

2.1 MB

2.1 MB

移動体の電動化や家電・産業機器の高効率化が進み、モータ需要とその高性能化ニーズが高まっている。現在一般的に用いられているラジアルギャップモータに対し、アキシャルギャップモータは薄型で高トルクが得られるため、これらニーズを満たすものとして注目されている。当社ではこれまでに、圧粉磁心を搭載したアキシャルギャップモータが高トルク・高効率であることを実証し、今年度よりアキシャルコアの量産を開始した。アキシャルギャップモータの更なる普及拡大に貢献するため、より低損失な圧粉磁心や生産性に優れる一体ツバ付コア、モータ温度上昇抑制に貢献する薄膜絶縁塗装を開発したので報告する。

2.1 MB

2.1 MB

「SmART ストランド」(スマートストランド)は鋼材本体に作用する張力を測定するためのセンサを備えたPC鋼より線である。SmART ストランドは張力測定用センサとして光ファイバが内蔵されており、光ファイバを用いたひずみ計測技術を用いることによりその全長にわたる張力の分布を計測することが可能である。プレストレストコンクリートやグラウンドアンカーにおいては、構造物にプレストレスを与えるPC鋼材の張力を正確に管理、モニタリングできることが構造物の品質向上や維持管理において非常に重要である一方、従来技術では張力計測が可能な箇所が限定されており、ケーブル全体の長期的なモニタリングが困難であるという課題があった。SmART ストランドはPC鋼より線の全長における張力を把握し、施工完了後も計測可能な技術を提供する。本稿ではSmART ストランドを用いた張力計測技術ならびにSmART ストランドの構造、その適用例について報告する。

1.7 MB

1.7 MB

カーボンニュートラル、CO2排出削減といった国際的な環境規制強化への変化が加速しており、電源機器や通信機器などの半導体デバイスにおける熱マネージメントが重視されている。軽量で電気伝導、熱伝導が良好なアルミニウム材料は、従来使用されている銅系材料に対する代替ソリューションとして期待されるが、150℃以上の温度域での強度低下するために適用範囲が限られている。当社では、急冷凝固法で得られる粉末アルミニウムを原料として採用することによって、250℃付近の高温まで強度が低下することを抑え、且つ、電気伝導および熱伝導を純アルミニウムに近い水準を維持した新たなアルミニウム材料を開発した。本アルミニウム材料は、導電部品、放熱部品などの軽量化ニーズに対して貢献できると考えている。

2 MB

2 MB

熱電材料を応用した赤外線センサであるサーモパイルは、非冷却、検出における消費電力フリーという特長がある。我々は、このサーモパイルの性能を向上させるため、赤外線検出部に用いられる熱電材料の開発に取り組んできた。感度の向上には、熱電材料の熱伝導率の低減、ゼーベック係数の向上が重要である。我々が開発したナノ構造Si-Ge熱電材料は、独自のナノ構造と共添加技術により、熱伝導率1Wm-1W-1、ゼーベック係数330µVK-1を有する。この新材料を用いてサーモパイルを作製し、赤外線の検出を実証するとともに、本サーモパイルと赤外線レーザを用いたガス検知システムにおいて、大気中のメタンの検出にも成功した。

1.3 MB

1.3 MB

米国の送電網では、1940年代から鋼管入り電力ケーブル(HPFF又はHPGF)が使われてきた。鋼管には絶縁油やガスが充填されており、老朽化に伴い、鋼管の腐食や漏油が問題化している。HPFF/HPGFケーブル※1は既に製造企業がいない上、都市部の線路では地中に水道・ガス管、通信ケーブルなどが混在することから、鋼管路の除去、新規布設が非常に困難であるため、既設の鋼管路をそのまま活用し、新たに設計されたケーブルシステムに置き換えないといけないという課題があった。本報では米国の既存送電網において、既設HPGFケーブルを撤去し、当社が米国・日本で特許を取得しているトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(CETケーブル)の開発・設計を行い、リプレースを完工した成果について報告する。

2.8 MB

2.8 MB

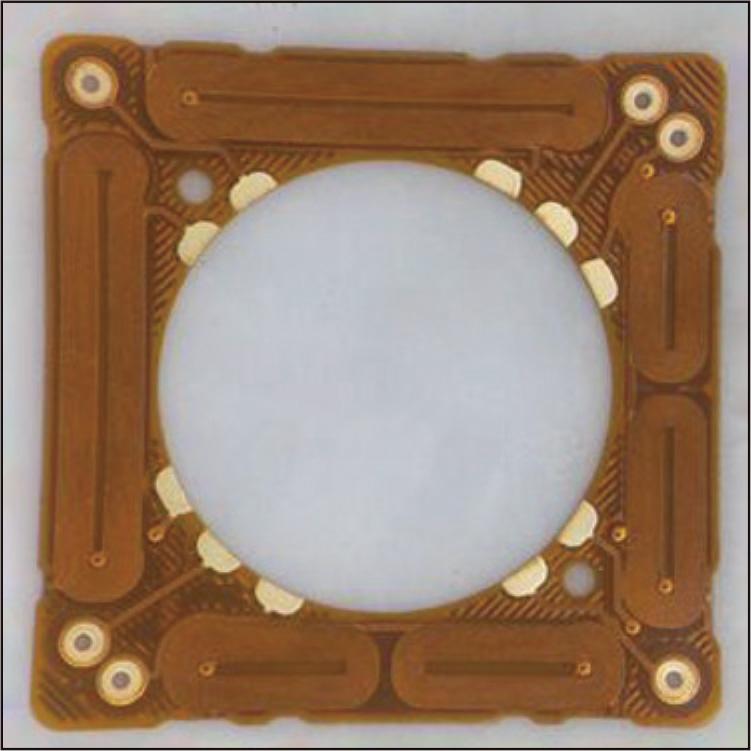

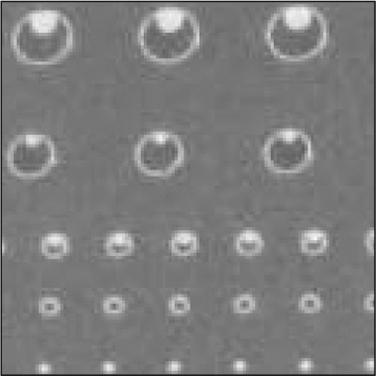

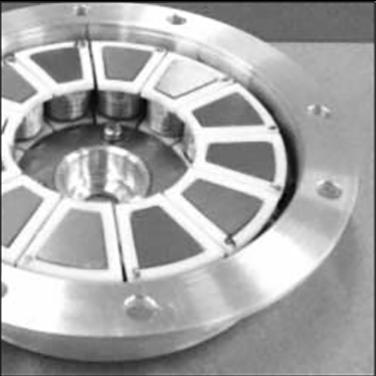

当社は、5G次世代通信、人工知能自動運転技術、データセンタ用大容量ストレージ等に不可欠な各種半導体の製造工程で使用される枚葉式成膜装置向けに半導体ウエハを加熱するヒータを供給している。半導体回路配線の微細化要求から均質な成膜分布のために、ウエハ面内温度分布の均一化の要求が日々厳しくなっている。これまでのヒータは、同心円状のゾーンに区分けして制御されていたが、均一化を妨げる様々な装置環境因子による周方向の微妙な温度分布ムラをカバーすることができず、均一化に対して限界を迎えていた。この限界を乗り越えるために、マルチゾーン化したヒータとそのヒータを高精度に制御するコントローラを開発したので、報告する。

2 MB

2 MB

近年クラウドコンピューティングや動画配信、5G対応等の進展により、通信トラフィックは急増している。一方、ダクト内スペースの物理的な制約もあり、光ファイバを高密度に収納した細径高密度光ファイバケーブルの需要が増している。欧州、北米等のFTTHでは、一度管路(マイクロダクト)を布設すれば、追加の道路工事等なく追い張り布設でき、経済的なネットワーク構築が可能となる空気圧送用光ケーブルが普及している。この空気圧送用に用いられる細径ダクトがマイクロダクトであり、近年の伝送容量増やFTTH等の進展でマイクロダクト光ケーブルの多心高密度化のニーズが高まっている。当社は従来の外径250μmの光ファイバよりも細径な200μm光ファイバを用いた間欠12心光ファイバテープ心線(以下、200μm間欠12心テープ)を実装した432心以下の空気圧送用光ファイバケーブルを開発し、販売を開始した。

0.7 MB

0.7 MB

太陽光発電の余剰電力の買取価格は低下が著しく、電気料金を下回っている。このため、太陽光により発電された余剰電力を売るよりも自家消費に利用することが検討されている。夜間の電気料金が安い時に電気を蓄電池に蓄え、昼間の電気料金が高い時に電気を使うことにより、電気料金を節約することができる。また、近年、風水害による大規模停電があり、家で使用できる非常用電源が必要とされている。これらの要求に応えることができる住宅用蓄電システムが注目されている。当社では2017年に住宅用蓄電システム「POWER DEPOIII」の販売を開始し、2020年に「POWER DEPO IV」を開発した。

0.6 MB

0.6 MB

近年、携帯電話基地局の小型・低消費電力化への要求の高まりに伴い、効率特性に優れたGaN HEMT増幅器の採用が進んでいる。今後サービスが本格化する5Gの市場においては、データ通信における容量・速度のさらなる向上が求められることから、増幅器の広帯域化に有利なGaN HEMTの存在感がこれまで以上に増していくことが予想される。本報告では、携帯電話基地局向けGaN HEMT増幅器の開発を目的として当社が取り組んでいる、GaN HEMTの電流源に関する評価・解析手法について述べる。従来のI-V測定に代わり、実際のRF動作に近い評価が可能である低周波ロードプル測定を新たに採用し、GaN HEMTの設計指針を探った。また、大信号モデルを用いて、増幅器の高効率化の手法として知られるF級および逆F級動作におけるゲート電圧クリッピングの影響を解析し、効率の制約要因について明らかにした。

1.1 MB

1.1 MB

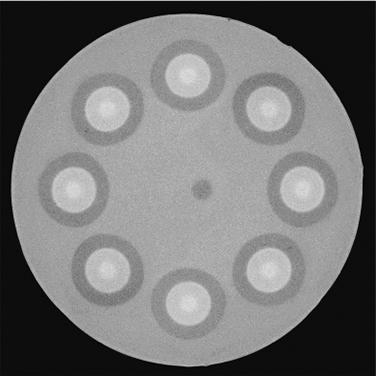

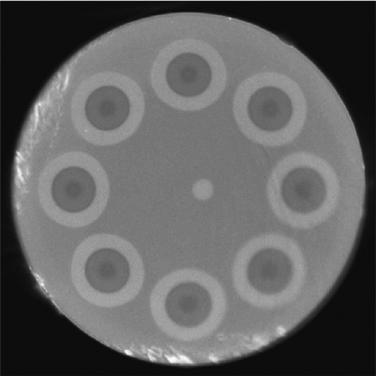

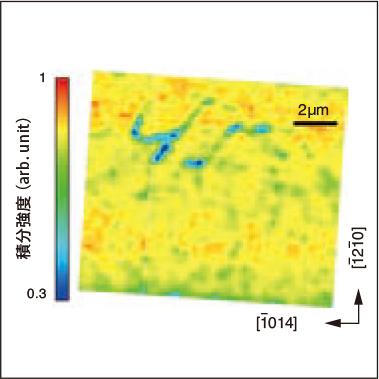

SiCパワーデバイスはSiに代わる次世代デバイスとして市場拡大が進んでおり、大電流かつ高信頼性が要求される車載用などの用途においては、SiCエピタキシャル層の高品質化が特に重要である。SiC基板に含まれるBPD(Basal Plane Dislocation: 基底面転位)はバイポーラデバイスにおける順方向通電動作時に積層欠陥拡張を引き起こし、デバイス信頼性の致命的な劣化原因となるが、近年、再結合促進層と呼ばれる高窒素濃度のエピタキシャル層の導入による積層欠陥抑制技術が提案されている。本稿では、PL(Photoluminescence: フォトルミネッセンス)イメージング測定法による受光フィルターの検討を通して、再結合促進層中のBPD評価手法を新たに確立するとともに、BPDの極めて少ない再結合促進層を備えた6インチSiCエピタキシャル基板を新規開発した成果について報告する。加えてドリフト層のBPD品質、表面欠陥品質との両立も確認しており、開発したエピタキシャル基板は大面積素子における安定したデバイス特性を実現するものである。

1.3 MB

1.3 MB

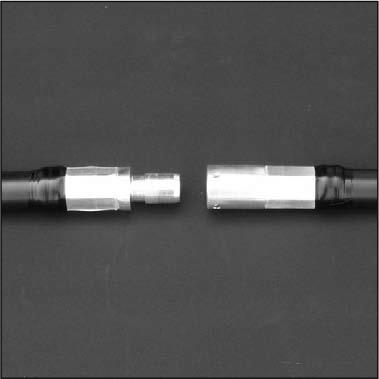

1986年末に高温超電導体が発見されて以来、当社ではパワー応用を目指した高温超電導線材の高性能・長尺化に取り組み、特に、ビスマス系2223線材(Bi2223線材)開発では、開発初期より長尺化、高性能化で世界をリードしてきた。また、線材開発と並行して各種応用製品の開発にも取り組み、マグネット、電力ケーブルなどで実用レベルの応用機器が開発されるに至っている。電流リード応用においてはMRI用を始め、商業化された応用機器に組み込まれる例も増えてきた。本稿では、最近のBi2223線材の開発・製品化状況及び線材の周辺技術として今後の用途拡大に重要な接続技術、大電流導体化技術、並びにBi2223線材を用いた各種応用機器の開発・製品化状況を紹介する。

2.5 MB

2.5 MB

材料の研究開発においては化学種の3次元的な分布の把握が多くの場合で重要であり、その情報を豊富に含む分析4次元ビッグデータの有効活用が今後重要な鍵となる。我々は「2段階多変量スペクトル分解法」という新しいデータ解析手法を開発し、4次元構造のデータを直感的に理解できる形で表現することに成功した。本手法は、2回の多変量スペクトル分解およびその間の「2値化」処理を行うことが特徴である。薄膜サンプルの飛行時間型二次イオン質量分析法によって得られたデータに本解析手法を適用し、複雑な3次元的微細構造を理解することができた。従来のデータ表現法と比べ、2段階多変量スペクトル分解法を用いることで4次元の分析データが明瞭に、かつ理解しやすくなることがわかった。

1.6 MB

1.6 MB

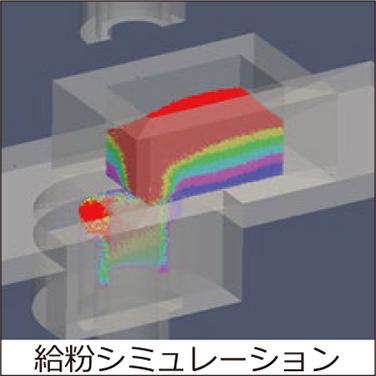

粉末冶金製品に求められる高い寸法精度への要求に応えるべく、製造プロセスの設計支援として粉体シミュレーション技術の開発に取り組んできた。粉体シミュレーションは、粉体を構成している個々の粒子の運動を計算することにより、粉体の挙動をマクロに解釈するためのものである。本報告では原料粉末の粉砕工程、金属粉末の給粉工程に対して適用した事例を紹介する。粉砕効率はボールミルに投入されるボール同士の衝突エネルギーから予測できるが、衝突エネルギーを精度良く予測するには個々のボールについて複雑な衝突過程を伴う運動を正確に再現する必要があるため、スーパーコンピュータを利用することで膨大な数が投入されるボールの運動を解析できるようにした。今回、粉砕性の改善を目指して、粉砕条件を変更したときの衝突エネルギーの変化を予測する解析技術を開発した。また、給粉工程の課題である金型内の充填ばらつきが発生するメカニズムの解明を目指して、給粉過程の粉末挙動を可視化する解析技術も開発した。

1.9 MB

1.9 MB

近年、安全性・利便性向上を目的として、バイワイヤ技術の需要が拡大している。普及が進んでいるブレーキ、シフト等のバイワイヤ化は将来の自動運転車にも不可欠な技術であり、今後も市場が拡大していくとみられている。しかし、バイワイヤ技術は制御対象を電気信号で制御することから、鉛バッテリなどの車両電源が異常となった場合に、制御ができなくなる課題がある。住友電工グループの住友電装(株)、(株)オートネットワーク技術研究所は、車両電源異常時にもバイワイヤ制御を継続するためのX-バイワイヤ用バックアップ電源を開発した。本製品は、2020年に発売されたトヨタ自動車(株)のLEXUS UX300eに採用頂いた。

0.6 MB

0.6 MB

当社グループは、住友の銅事業に端を発する銅線の製造技術および、その応用製品としての電線・ケーブルを礎として、新技術・新製品の開発を継続的に行ってきた。電線・ケーブル技術は、主に「導体技術」と電線の被覆材料に必要な「絶縁技術」から構成されており、これらの技術発展と共に、当社製品の多様化の歴史を紐解くことができる。図1は、両技術をもとに生み出されてきた製品群の中から、本号で取り上げた技術およびその周辺技術の展開の歴史をまとめたものである。「導体技術」に関しては、1897年に当社の前身となる住友伸銅場が開設され、銅電線の製造を開始した。その後、この技術を元に、銅線にワニスの絶縁層を形成した巻線、銅電線と他の金属を層状に積層するクラッド法やめっき法などで複合化した電子部品及び自動車エンジン用導電材料、アルミ電線などが生まれてきた。また、めっき技術からは、金属多孔体が開発された。

0.8 MB

0.8 MB

空気バネは鉄道車両の乗り心地を向上させ、安全な高速走行を実現するには必須の部品である。都市人口の増加や環境問題への関心の高まりを背景に、自動車や航空機と比較して輸送効率が高くCO2排出量やエネルギー消費量を抑制できる鉄道に注目が集まっており、世界各国で鉄道網の整備が進められている。世界中に鉄道網が普及する中、路線や環境に応じて多種多様な空気バネ特性が要求されている。そのため、当社ではより迅速な設計を行うことで、より多様なニーズに応えた提案をするべく、革新的な設計手法としてシミュレーションによる設計技術を開発している。今回、空気バネの静的特性と動的特性をシミュレーションで精度良く予測する技術を開発した。

1.3 MB

1.3 MB

富山住友電工㈱の製品であるセルメットは、三次元網目構造を有した金属多孔体であり、高いガス拡散性と高い導電性を有している。固体酸化物形燃料電池(SOFC)の集電体には、ガスの均一拡散性や集電性が要求されるため、セルメットの適用により性能向上が期待できる。これまで量産品ニッケル(Ni)セルメットを空気極用集電体として適用検討してきたが、700~800℃もの高温域では、酸化による不導体化が起こるため、高い出力性能は得られていなかった。今回、新開発したニッケルコバルト(NiCo)セルメットは高温酸化雰囲気中で導電性酸化物を形成することから、空気極集電体に適用しても高い導電性を示す。本報告では、SOFC作動に要求される各種物性を評価し、更に空気極用集電体にNiCoセルメットを適用したSOFCの性能評価を行うことで、NiCoセルメットが高温域作動SOFCの空気極用集電体として有望であることを明らかにしたので、その内容を記載する。

1.8 MB

1.8 MB

PTFE(polytetrafluoroethylene)に代表されるフッ素樹脂は、固体中最小レベルの摩擦性、樹脂中最高レベルの耐熱性・耐薬品性・耐候性・電気特性を持つ優れたポリマーであるが、耐摩耗性が悪いこと、複合材料として用いる場合には基材と接着が難しいことが弱点である。特殊条件下で電子線照射を行うことでフッ素樹脂の架橋反応を促進させ、耐摩耗性を1,000倍近く向上、基材との接着も可能とした製品を開発した。今回、固体NMR(Nuclear Magnetic Resonance)にてその架橋状態を調査すると同時に、SPring-8の硬X線を活用して、基材との接着状態を解明したので、その内容を報告する。

1.9 MB

1.9 MB

従来品に対し、ろ過膜面積あたりの設置面積が小さく、かつ省エネ化した水処理用ポアフロン膜モジュール・ユニットを開発・上市した。成功のポイントは、ポアフロン中空糸膜が有する耐汚染性・耐閉塞性および高強度・耐屈曲性等の特長に加え、膜モジュール構造をカセット型とし、膜モジュールの膜有効長・充填率アップ、汚れ付着を防止する散気気泡の大径化を実現する新たな散気装置の開発である。日本下水道事業団他との都市下水処理での共同実証試験で、膜分離の普及ポイントと言われる電力使用量原単位目標の処理水1m3あたり0.4kWh以下を達成する試算結果を得、さらにその後、複数の現場での実証を経て商品化した。本稿では、開発実証の経緯、製品仕様、適用事例等について紹介する。

4 MB

4 MB

コンシューマエレクトロニクス市場において、4K・8K等の高精細ディスプレイや没入体験型ヘッドマウントディスプレイが登場してきている。この分野ではコネクタプラグの小型化及び広帯域・長距離伝送に対応したケーブルが必要とされるため、長距離伝送に優れた光ケーブルのニーズが高まっている。しかしながら、光ケーブルはメタルケーブルよりコネクタプラグのサイズが大きくなるという課題がある。今回当社は、汎用小型高速インタフェースであるUSB Type-Cコネクタに対応し、コネクタプラグがメタルケーブルと同等のアクティブ光ケーブルを開発した。本稿では、今回開発したケーブルの設計概要、伝送特性評価結果、信頼性評価結果について報告する。

1.3 MB

1.3 MB

自動車産業をはじめとする切削加工の現場では、工具寿命向上によるコスト低減、高能率加工による生産性向上、突発的なトラブル抑制による設備の自動化などが求められている。さらに、近年では加工設備集約などの取り組みが進み、1台の加工設備で様々な被削材を加工する現場が増えている。このようなニーズに応えるため、当社では鋼、鋳鉄問わず幅広い被削材のミリング加工で安定長寿命を実現する汎用材種「ACU2500」を開発した。さらに、鋼ミリング加工で高能率加工、安定長寿命を実現する専用材種「ACP2000/ACP3000」を、鋳鉄ミリング加工で高能率加工、安定長寿命を実現する専用材種「ACK2000/ACK3000」を開発した。これら5材種は幅広い被削材に対応するだけではなく、従来材種比1.5倍以上の安定長寿命または2倍以上の高能率加工を実現し、加工コストの大幅低減および生産性向上を可能にした。

4.9 MB

4.9 MB

自動車・産業機械に代表される製造業の鋼切削加工の分野では、地球環境への負荷低減および加工コストの低減を目的として、加工条件の高能率化が年々進んでいる。また、切削工具に用いられるサーメット材料は、鋼との親和性が低いことから高い加工面品質が得られる特長があり、特に仕上げ加工に多用されている。一方、高能率化による加工条件の過酷化に対応するため、サーメット工具に対する長寿命化と良好な加工面品質の両立が強く要求されている。そこで当社では、このような市場ニーズを背景として、長寿命かつ優れた加工面品質を実現する新たなサーメット工具材種「T2500Z」を開発し、製品化した。T2500Zは鋼旋削加工において、当社従来品比で2倍の寿命を達成しており、ユーザーの高能率化ニーズに応えることが可能となった。

2.5 MB

2.5 MB

熱電材料を用いた発電技術は、排熱から直接電力に変換することが可能であり、持続可能なエネルギー源となり得るため、低炭素社会に向けたエネルギー材料技術として期待されている。しかし、熱電変換効率に直結する熱電性能指数ZTの目標値が自動車排熱発電で4以上であり、現状、到達することは極めて困難であると見られている。我々はこの大きな課題を、ナノ構造の精密制御、および材料の電子構造の変調により打破すべく、研究開発を行っている。これまで我々は、Si-Ge熱電材料にナノ構造制御を適用し、従来比1/7倍となる低熱伝導率を実現し、材料性能を向上させてきた。今回、更に性能を向上させるべく、電子構造を有効に機能させる独自技術として、共添加法、即ち①Au添加による電子構造の制御に加え、②B添加によるフェルミ準位の制御を共に行う手法を提唱し、同型従来材料対比で世界最高となる材料性能指数ZT=1.38(従来0.9)を実証したので報告する。

1 MB

1 MB

量子カスケードレーザ(QCL)は、小型、高速、狭線幅等の優れた特長を持つことから中赤外ガスセンシング光源として期待されている。ガスセンシングへの実用化には、高感度センシングや複数ガス成分を一括で検知するために単一モード性やモードホップフリーな広帯域の波長可変幅がQCLに求められる。QCLの波長可変幅拡大には、動作温度を向上させることが有効である。そこで今回我々は独自の歪補償コアを設計し、さらに埋込ヘテロ(BH)構造を導入することで、高温で動作する分布帰還型(DFB)-QCLを開発した。その結果、パルス駆動において-40℃から200℃の範囲でモードホップのない単一モード発振が得られ、単一導波路のみで波長可変幅123 nmを実現することに成功した。今後、本QCLを光源に用いたガスセンシング手法の開発に取り組む。

1.6 MB

1.6 MB

近年クラウド・コンピューティングの普及に伴い、基盤となるデータセンターネットワークで通信されるデータ量が増大してきており、より超多芯で高密度なケーブルの需要が高まっている。当社は世界で初めて3456心以上のケーブルの製品化に成功し、多数の顧客へ納入している。一方、海外テレコム市場においても管路の制約等から光ファイバケーブルの多心高密度化が進んでおり、2000心相当の光ファイバケーブルのニーズが出てきている。海外テレコム用途では既存線路との接続性を重視する顧客も居り、現行超多心ケーブルで用いているMFD(Mode Field Diameterの略、光学的なコア径の意味)の中心値が8.6umの曲げ強化型シングルモードファイバ(ITU-T G.657.A1, G.652.D準拠)よりも汎用ファイバとして用いられているMFD9.2um中心のITU-T G.652.Dファイバの要望がある。さらにアジア等の屋外配線ではネズミ等の齧歯類対策のため、鋼テープ外装付光ファイバケーブルのニーズが高い。そこで今回は、MFD9.2umの汎用ファイバを用い、高密度性を実現するため、間欠8心リボン構造を採用した鼠

0.9 MB

0.9 MB

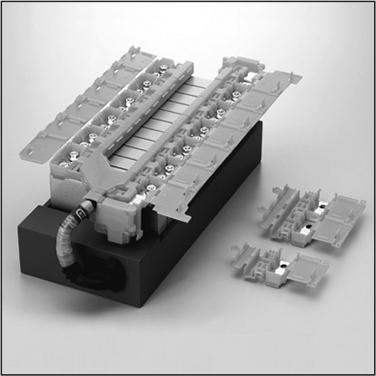

地球温暖化の進展に伴い、太陽光・風力を初めとする再生可能エネルギーの導入が推進され、電力系統安定化対策として大容量蓄電池の導入が重要になっている。レドックスフロー(RF)電池は、こうした蓄電池の1種であり、活物質※1を含む水溶液中のイオンの酸化還元(レドックス)反応※2によって充電および放電を行う蓄電池である。大容量化に適し、長寿命で安全性が高いことなどの優れた特長を有している。当社では、1985年からRF電池の開発に着手し、これまでに約30件の納入実績がある。世界的な動きとして、特に2010年頃から米国、欧州、中国等で開発が活発に進められるようになり、最近では、有機化合物を使う新規な電解液などの報告も多く見られる。本稿では、RF電池の開発経緯、大容量システムの実証状況、最近の開発動向を紹介する。

3.5 MB

3.5 MB

本稿では、従来の外径250µmの光ファイバよりも細径な200µm光ファイバを用いた間欠12心光ファイバテープ心線(以下、200µm間欠12心テープ心線)を実装した432心以下の空気圧送用光ファイバケーブルの設計、製品ラインナップおよび施工上のメリットについて報告する。200µm間欠12心テープは柔軟性と一括融着接続性を両立するため、長手方向、幅方向に間欠的にスリットが入った構造を採用しており、スリット部と非スリット部の比率およびピッチを最適化することにより、両特性を満たすテープ心線を開発した。同テープ心線は200µm間欠テープ同士だけではなく、従来の250µmテープ心線との一括接続も可能である。尚、ケーブル構造は欧州等で主流のマイクロダクト用途に用いるため、細径、軽量かつ低摩擦な構造を採用した。今回は開発したケーブルの空気圧送特性を評価するため、ケーブル圧送試験を行ったので、その結果も報告する。

1.2 MB

1.2 MB

GaN HEMTは高出力・高効率かつ広帯域という特長があり、近年は携帯電話基地局向けにシェアを伸ばしている。LDMOSと比べ、GaN HEMTは広帯域化により適しているため、市場要求であるマルチバンド対応高出力基地局への貢献が期待される。本報告では、当社のGaN HEMT技術を用いて開発した内部整合回路付きGaN HEMT、およびそれを用いた高出力・広帯域・非対称ドハティアンプの開発結果を報告する。180Wチップを2個搭載したトランジスタの内部回路は、広帯域特性を満たしつつ小型パッケージ内に実装できるよう、高誘電体基板を用いて構成した。このトランジスタを3個用い、LTEのB1、B3バンドで動作するように回路を工夫した非対称ドハティアンプを設計、試作し、1.8-2.2GHzの広帯域において、最大出力電力59.2dBm、8dBバックオフ時の効率50%以上を実現した。

2.3 MB

2.3 MB

電柱に架設される架空配電線として、銅導体に架橋ポリエチレンを被覆した絶縁電線が広く用いられているが、銅に比べ軽量で地金相場が低位安定しているアルミに導体を置換える動きがある。単純な置換えでは、銅とアルミの導電率の差があることから、同一の電流容量を確保するためには太径化が必要となるが、太径化に伴い電線に架かる風圧荷重が増大し、電柱など支持物の建替えも必要となる場合がある。当社では、電線の表面被覆に溝を設けることにより、銅導体品に比べて太径化しても風圧荷重が同等以下のアルミ導体低風圧絶縁電線を開発した。この低風圧電線は、都市部の風を想定した28m/sおよび沿岸部の台風を想定した40m/sの2つの風速に対し低風圧効果を有することに最大の特徴がある。当該品は、電気的特性や、コネクタなどの付属品との適合性・架線作業性も確認し、既に実線路で適用されている。

1 MB

1 MB

近年、航空機、石油ガス、医療、自動車産業等において、その機器や部品には耐熱性や耐食性に優れるNi(ニッケル)基、Co(コバルト)基、Ti(チタン)合金等の材料が多く使用され、その使用量は今後大幅に増加することが見込まれている。一方、これらの材料を切削加工する場合、被削材自体の高温強度が高いことや工具の刃先に溶着しやすいことなどから、工具の寿命が著しく低下する問題がある。そこで当社ではこのような難削材の旋削加工において、安定長寿命かつ高能率加工を実現する新しい工具材種「AC5015S」および「AC5025S」を開発した。このAC5000Sシリーズは難削材旋削加工において当社従来材種と比較して2倍以上の長寿命または高能率加工を実現し、加工コストを大幅に低減させることが可能となった。

1.3 MB

1.3 MB

高融点金属であるモリブデン(Mo)あるいはタングステン材料の使用環境が近年過酷になっており、さまざまな形状や寸法の材料における機械的特性の向上ならびに製品における寿命および信頼性の向上の要求がますます強くなっている。そこで我々は、Moに硬質粒子を添加することによって、熱間押出ダイスを含む塑性加工工具用に新しいMo合金である“MSB”を開発した。このMSBは従来のMo合金に比べ1000℃以下において優れた機械的特性を示した。さらに、MSBにチタン合金を添加することによって、より高温域で優れた機械的特性を示す合金“T-MSB”を開発した。 本研究で開発した“MSBシリーズ”を黄銅の熱間押出ダイスとして使用した結果、従来Mo合金ダイスの2.5倍以上の寿命を示した。

2.7 MB

2.7 MB

化合物半導体デバイスの開発・製造では、その出来栄えや特性評価に原子レベルでの構造解析が求められる。この評価手法には走査透過電子顕微鏡(STEM)の活用が欠かせない。ところが、STEMの試料作製では集束イオンビーム(FIB)加工装置により試料厚を100 nm前後に薄くする必要があり、熟練の技術者が作業しても迅速に必要な試料数を作製できないという課題があった。これに対し我々はFIBの自動化機能を用いたスキルレス化、無人運転化による処理能力の向上を目指した。当社では多品種のデバイスを開発・製造しており、各デバイスの解析目的に応じた試料作製が必要だが、それぞれの試料作製工程で自動化条件を選定し、確立した自動化機能を組み合わせることで、迅速に多くの試料作製が可能な体制を構築した。これによりSTEMのスループットを向上し、迅速に試作と評価のサイクルを回すことで、開発加速、品質向上を進めている内容を報告する。

1.2 MB

1.2 MB

2019年 7 月・SEI テクニカルレビュー・第 195 号 631. 概 要近年、燃費・排ガス規制、ZEV規制等の強化により電動化車両(EV、PHV、HEV)の普及が加速している。これら電動化車両は、モータ駆動用の電池パックを搭載しており、多数の電池モジュールを接続して高電圧、高容量を達成している。電池モジュールは、積層された複数の電池セルの電極間を電池配線モジュールのバスバーによって直列、並列に電気接続され、また各電池セルの電圧を監視するため、電池配線モジュールの電線を介して制御ユニットに接続される(図1)。住友電工グループの住友電装(株)、(株)オートネットワーク技術研究所は、電池モジュールの小型化を目的として、電池セル間接続をレーザ溶接に対応した電池配線モジュール(写真1)を開発した。本製品は、2019年に発売された日産自動車(株)のリーフe+に採用いただいた。

0.7 MB

0.7 MB

近年、自動車産業などでは地球環境保護のため、自動車の燃費性能改善が求められており、部品の軽量化やHV、EV、FCV車の拡大に伴いアルミニウム合金などの非鉄金属材料の使用割合が増加している。これらの部品加工においては生産性を向上させるため、加工時間の短縮を目的とした高能率加工や、非切削時間短縮のため、取り扱いが容易な工具、切りくず処理性に優れる工具が求められている。さらに、単位面積あたりの生産性向上を目的とした、小型加工設備に対応できる軽量工具も、近年では求められている。これらに対応するため、当社はアルミニウム合金加工用高能率PCD(多結晶焼結ダイヤモンド)カッタALNEX「ANX型」を開発した。ここではALNEX「ANX型」の特長について紹介する。

0.9 MB

0.9 MB

フライス工具は外周、端面もしくは側面に工具切れ刃を備えた切削工具であり、これが回転運動することで、様々な部品の加工が行われる。現在ではその切れ刃となるインサートを交換する工具が一般的に広く使用されており、平面削り加工、隅削り加工、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工等の様々な加工に用いられている。一方、機械加工の分野で部品に要求される寸法精度や加工品位は年々厳しさを増しており、工具に対しても高い加工面粗さや壁面精度の性能が求められている。また、軽量化を目的とした剛性の低い薄肉部品や固定が困難な複雑形状の部品が増加しており、鋭い切れ味を持つ工具の需要が高まっている。今回開発した「SEC-ウェーブミル WEZ型」(以下WEZ型、写真1)は広範な加工用途に使用可能で加工品位と切れ味に優れ、高い加工精度と切れ味を持ち、加工面粗さや壁面精度の向上、および生産性の向上に貢献する。

1.3 MB

1.3 MB

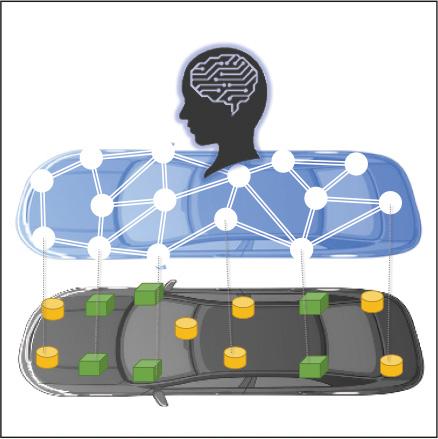

近年、クルマ及びクルマを取り巻く環境が急激に変化し出している。これまでの「走る」「曲がる」「止まる」に「つながる」が加わることで、クルマの価値の変化、すなわち単なる移動手段から移動+社会端末へと発展し、付加価値がユーザー個人から社会全体の価値へ広がってくる可能性が出てきている。2030年代のクルマ社会に向け、新たな産業を生み出す社会端末となることで、経営資源としての価値が見いだされる可能性もある。そこで従来のクルマとしての機能価値に加え、新たな社会ニーズに対応するための基盤技術の構築が必要となってくる。本稿では当社が有する社会インフラ技術と車載技術を融合させ、コネクティッドカー社会に向けた新たな基盤技術として開発を推進している次世代の車載電子プラットフォーム(以下、電子PF)について概説する。

2.9 MB

2.9 MB

近年、自動運転に代表されるように自動車の制御プログラムは複雑化が進み、同時に環境規制の強化を背景にした電動化の進展によりパワートレインも多様化している。こういった中でも開発期間は短縮され、サプライヤに対しては車両目線での提案が求められている。当社では機械系と電源系を連携した車両シミュレーション技術や、乗り心地と電費のトレードオフを検証する技術を開発してきた。さらに、車両目線でのシステム設計・提案力を強化するため、車両全体を模擬したシミュレーション技術開発を進めており、今回はEV自動充電システムを題材にして実車と連動した仮想環境(バーチャル車両)を構築したので紹介する。

1.6 MB

1.6 MB

近年、自動車には自動運転を含む高度運転支援システムの普及が進み、それに伴う通信量増大により、車載ネットワークに高速な車載Ethernetが導入されつつある。安全性確保の観点から、車載ネットワーク製品は熱やノイズ等厳しい条件下での通信信頼性が要求されるため、EMC性能が重要な指標の一つとなっている。しかし、これまでの試作によるEMC対策には、EMC性能を確保するために、多くの開発期間や、開発コストが費やされてきた。そこで、コネクタ、ワイヤーハーネス、ECU等から構成される車載Ethernet通信システムの物理層モデルを構築し、各条件下における通信システムのEMC性能を効率的に検証するシミュレーション技術を開発した。

3.2 MB

3.2 MB

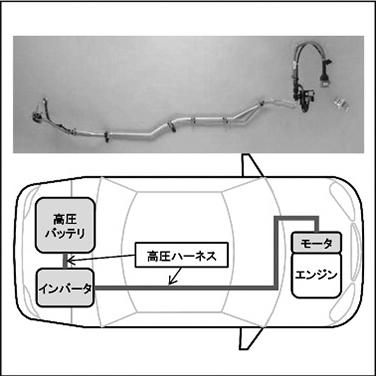

この約四半世紀、CO2排出量増加による地球温暖化問題に対応するため、自動車業界ではHEV(ハイブリッド自動車)などの開発が活発に行われている。更に近年では内燃機関を使用しないEV(電気自動車)の開発が加速している。電気自動車は主に高圧バッテリ、インバータ、モータからなる電気駆動系で走行し、走行時にCO2を排出しないため環境問題の解決に大きく貢献できる。当社はこれまで電気駆動系に使用される高圧ハーネスや高圧コネクタを開発・製造しており、多数のHEVなどに採用されている。本稿では、EVにも適用可能なHEV用開発品として、高圧バッテリとインバータを接続するアルミ電線に適用したパイプハーネス、インバータとモータを接続するパワーケーブルとダイレクトコネクタを紹介する。

2.2 MB

2.2 MB

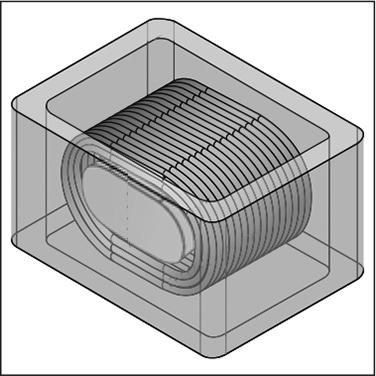

近年、環境への配慮、省エネ志向、原油高騰化などからハイブリッド自動車、電気自動車など自動車の電動化が急速に進んでいる。このような電動化した自動車をさらに普及させていくためには、電動化するためのシステムの小型・軽量化が必要である。一方、ガソリン車並みの走行性能、加速性能を実現するため、システムの高電圧化も必要である。そこで、バッテリ電圧を昇圧するためのコンバータ(昇圧コンバータ)の採用事例が増えている。当社では昇圧コンバータの基幹部品の1つであるリアクトルに新しい磁性材料および新しい放熱構造を適用し、従来と比較して同等性能で10%の小型・軽量化を達成した。

1.5 MB

1.5 MB

当社はこれまで電動化車両(HEV※1、PHV※2、EV※3等)向けの高圧関連製品を開発・量産してきたが、今後、中国を中心としたEV市場が急速に拡大していくと予測されており、EV向け製品開発を推進している。EVに搭載されるバッテリーパックは、航続距離確保のための大容量化、搭載セル数の増加が進んでいることから、パック内部品に対してより一層の省スペース化が求められている。またバッテリーパックの安全性についても、EV普及に伴いより高い安全性が必要となる。本稿では高圧バッテリーに搭載される電池配線モジュールに関して、EVバッテリー対応に向けた当社の取り組みを紹介する。

1.1 MB

1.1 MB

タブリードは、外装をアルミパウチフィルムとするパウチ型リチウムイオン電池(LIB)に使用される電池セル内部から電気を取り出すためのリード線である。パウチ型LIBは軽量で放熱性が高い特長があり、当社は世界に先駆けてパソコンや携帯電話等の小型電子機器用のパウチ型LIBに使用可能なタブリードを1990年代後半に上市し、高い信頼性を特長に多数の電池メーカーで採用実績がある。近年、電気自動車、ハイブリッド車の性能向上のため、大型化しても軽量にできるパウチ型LIBを搭載するニーズが高まっており、車載用に許容電流を高め、長期信頼性を向上させたタブリードを開発した。

1.5 MB

1.5 MB

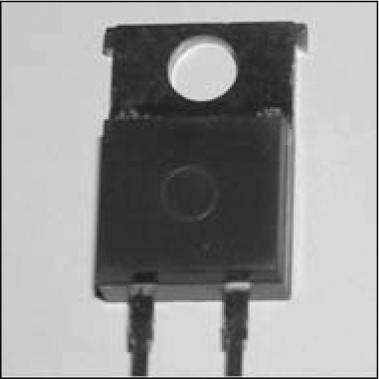

自動車の電動化が進む中、電力制御に使われるパワーデバイスの電力変換効率はますます重要性が増している。現在の主流はシリコン(Si)を用いたパワーデバイスであるが、より高効率なシリコンカーバイド(SiC)の実用化が進んでいる。我々は、その中でも高効率化に有利なゲートを溝(トレンチ)型とした金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)を開発してきた。トレンチ構造は低オン抵抗化が可能な独自のV溝型構造を採用し、電界が集中しやすいトレンチ底部には電界緩和領域を導入することで高耐圧を実現してきた。今回、車載用途に必要とされる大電流を満たすため定格電圧1200 V、定格電流200 AのV溝型SiCトレンチMOSFET(VMOSFET)を開発したので報告する。VMOSFETは特性オン抵抗3.4 mΩ cm2、耐圧1660 Vと低オン抵抗と高耐圧を両立した。加えて、電界緩和領域により寄生容量を低減することで高速スイッチングも実現した。

1.6 MB

1.6 MB

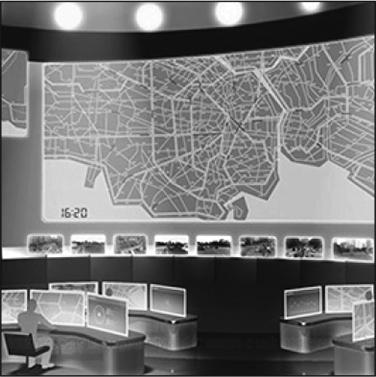

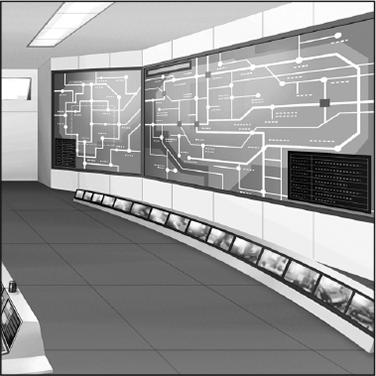

我が国では、1950年代のモータリゼーションの急速な進展に伴って深刻化した交通事故増大や渋滞問題に対して、官民一体となって対策に取り組み成果を挙げてきた。この中で当社は、東京都に導入された広域交通制御システムの開発を始め、その後の国内における信号制御の発展に主導的役割を果たしてきた。また、培った技術をベースに新興国の交通課題に対処するため、JICAプロジェクトによりカンボジア・プノンペンの交通管制システムの導入等を進めている。さらなる安全性向上に向けては、路車協調型の安全運転支援システムに関する取り組みを行っているところであり、センサや無線通信装置の開発・製品化を行ってきた。今後、コネクティッド・自動運転時代の新たなニーズに対応すべく、AI・シミュレーション技術を活用した次世代交通システムの研究開発にも取り組んでいる。本稿では、住友電工の交通システムに対する過去実績及び将来に向けた取り組みを報告する。

0.9 MB

0.9 MB

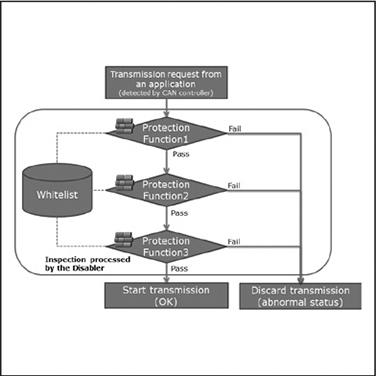

2015年に報告されたジープチェロキーに対するサイバー攻撃では、遠隔からなりすましメッセージを車載ネットワークに注入することで車両が不正制御された。コネクティッド・自動運転時代に向けて、車載ネットワークでのセキュリティ対策は重要な課題である。車両においてサイバー攻撃に対する具体的な対策を講じるためには、時々刻々と変化する攻撃をいち早く検知する必要がある。本稿では、車載ネットワークに混入されたなりすましメッセージを、セントラルゲートウェイにおいて検知するための侵入検知システムについて提案するとともに、車載ネットワークのトラフィックデータを用いて評価した検知性能について報告する。

2.7 MB

2.7 MB

マグネシウム合金開発部では、世界で初めて高強度で耐食性の優れたAZ91合金の板材開発に成功、電子機器の筐体で製品化を推進しているが、より軽量化ニーズが高く、大きな市場が期待できる輸送機器へも展開すべく検討を開始した。しかしながら、輸送機器分野では、AZ91合金では対応できない新たな要求特性も明らかになり、それに対応すべく新合金の開発に取り組んでいる。本報告では、輸送機器分野で、マグネシウム合金を適用することにより大きな軽量効果が期待されるパワートレイン用ダイカスト部品をターゲットに、既存の耐熱マグネシウム合金の課題であった鋳造性やリサイクル性を克服する合金開発を富山大学と共同で取り組み、これらの課題をほぼ克服した新合金を開発したので紹介する。

1.9 MB

1.9 MB

近年、自動車メーカー各社は、環境に配慮する低燃費車を開発し市場に投入している。燃費対策として少気筒化やロックアップ※1範囲の拡大が図られることがあるが、特に3気筒CVT※2搭載車においては、ロックアップ開始時にサスペンション共振の影響で、車体振動が悪化する。この振動の改善が図れる防振製品を提案するには、従来のエンジン懸架系に加え、駆動系、サスペンション系を含む解析評価技術が必要となるため、筆者らは車両全体を評価対象としたフルビークル解析技術を構築した。また、この解析技術を用いて、ストラットマウント※3の液封化によるロックアップ時振動の低減を検討し、実車評価においても、その効果を確認した。この取り組みを通して構築したフルビークル解析技術は、今後の弊社における製品開発の基盤技術の一つになると考えている。

3.9 MB

3.9 MB

現在、自動車分野は大きな変革期を迎えている。この構造変革は「CASE」(Connected、Autonomous、Shared、Electric)と呼ばれ、EV化や自動運転をはじめとした車両のエレクトロニクス化、デジタル化が急速に進みつつある。これに対し当社では、磁場配向による吸音ポリウレタンフォームの高熱伝導率化技術(MIF)を開発し、こうした車載エレクトロニクス製品の熱対策と騒音対策を両立できる防音製品の量産化を成功させた。最近では、車載小型製品以外にも、EV駆動用モータ等の大型製品向けの放熱、静粛性ニーズが高まっている。今回、MIFの伝熱構造に着目し、放熱性を従来の2.5倍(通常ウレタンの最大100倍)まで向上させた。これを応用し、モーターケースを覆うことで防音効果に加え、空冷性能をより高める防音冷却デバイスとしての可能性を見出した。

1.9 MB

1.9 MB

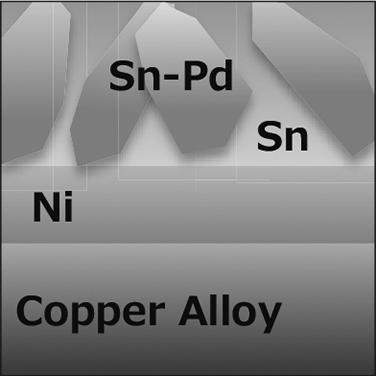

自動車用タイヤの補強材として用いられるスチールコードにおいて、ゴムとの接着性能及び長期耐久性は極めて重要な性能である。特に昨今当たり前となった低燃費化のみならず、EV化や自動運転時代を迎えつつある自動車の進化において、その重要性は益々増している。当社はこの長期耐久性の指標として湿熱環境下の耐久性(=耐湿熱性)に着目し、通常のスチールコードが持つブラスめっきに第3元素としてコバルト(Co)を添加した3元合金めっきを開発し、世界に先駆け量産技術を確立した。また、この開発の中で、めっき製造技術確立の他、従来ブラックボックスとなっていためっきとゴムの接着、及び接着層の劣化メカニズム解明も実現し、接着性能改善の効果を定量的かつスピーディーに確認することが可能となった。この革新的なめっき技術により、タイヤの長期耐久性は従来品と比較して大幅に向上することが確認されており、カスタマーから大きな期待が寄せられている。

2 MB

2 MB

航空機や自動車産業分野における機器・部品などには、耐熱性や耐食性に優れるNi(ニッケル)基、Co(コバルト)基、Ti(チタン)合金などの難削材が多く用いられるため、それらを加工する工具の需要は年々増加している。難削材の切削加工には、工具の刃先に被削材が溶着しやすいといった特徴があり、突発的に工具の刃先が欠損する等の問題が発生する。また、一般鋼の切削加工と比較しても工具寿命が著しく短いため、安定かつ長寿命な切削工具のニーズが高まっている。今 回 開 発 し た AC5015S/AC5025S は 新 開 発 の PVDコーティングと専用超硬母材を適用したことで耐摩耗性と耐欠損性が向上しており、長寿命化による工具交換頻度の低減と工具使用量の低減が可能となり、加工コストの削減に貢献する。

0.8 MB

0.8 MB

目視検査では、定量的な評価基準だけでなく、「異常なきこと」のような検査員に依存した判断基準もある。このような人の主観的な判断に依存した目視検査をアルゴリズム化することは困難な課題である。Sense Learningは、このような人に依存した判断を大量の良品データから学習して不良検知を行うために当社が開発したAI(Deep Learning)技術である。 Sense Learningでは、良品のみの画像を使ってautoencoder型のネットワークを使用し、良品に含まれる特徴に特化した画像の圧縮・復元方法をAIに学習させる。この学習済みAIに不良画像を入力すると、良品に見られない=不良特徴に対する圧縮・復元方法をAIは学習していないため、不良部位の特徴の復元を失敗する。その結果、入力画像と復元画像との間に一致しない違和感が発生する。この違和感を不良として特定することで不良の判定を行う。

1.6 MB

1.6 MB

自動運転システムが全ての運転タスクを実施するレベル3以上の自動運転を安全かつ円滑に実現するためには、車線レベルの準動的交通情報が必要である。車線レベルの準動的交通情報の生成には、車両が収集、送信するプローブ情報の利用が期待されているが、現状ではプローブ情報の車両位置精度が走行車線の特定には不足している、収集されるプローブ情報はまだ少ないといった課題がある。そこで、これらの課題を克服して車線レベルの準動的交通情報を生成するシステムを開発したので、報告する。走行車線の特定のためには近年急速に普及が進んでいる車載カメラで撮影した車両前方の画像を利用し、プローブ情報の少なさを補うためには渋滞の伝播モデルに基づいた推定を取り入れている。

1.1 MB

1.1 MB

近年、制御システムにて生産プロセスの効率化・自動化を図る目的で情報系システムと通信接続し、データのやりとりを行う運用が増えつつある。その一方でStuxnet※1による発電所への攻撃等が起こり、制御システムのセキュリティ対策が喫緊の課題となり、制御機器の開発においても最初からセキュリティを考慮した設計を求める動きが生まれている。本研究では設計手順の効率化・属人性の排除を目指し、国立研究開発法人産業技術総合研究所と連携して継続研究を行っている。本論文では、複数フェーズからなるセキュリティ設計におけるリスク評価のフェーズに焦点を当て、既存の脆弱性評価システムを応用し、制御機器・システムに最適なリスク評価の定量化手法についての検討結果について、データロガーをキー要素とする制御システムのケーススタディを交えつつ報告する。

1.3 MB

1.3 MB

高速・大容量通信が求められるクラウドサービスの普及に伴い、100Gbit/s用光トランシーバであるCFP4やQSFP28の普及が進んでいる。次世代通信規格として、IEEEにて400GBASE-FR8/LR8の標準規格が定められ、CFP MSAにて400Gbit/sに対応した光トランシーバとしてCFP8が新たに策定されており、市場ニーズが高まっている。当社がこれまで開発してきた4ch集積光受信モジュールの設計をベースとして、今回、8波長の分波機能を1つのパッケージ内に集積した、CFP8に搭載可能な400Gbit/s用8ch集積光受信モジュールを開発した。本稿では、モジュール構造、8波長の分波特性、4値パルス振幅変調(4-level Pulse Amplitude Modulation, PAM4)信号を用いた変調速度26.56Gbaudにおける最小受信感度等の特性を紹介する。

2.3 MB

2.3 MB

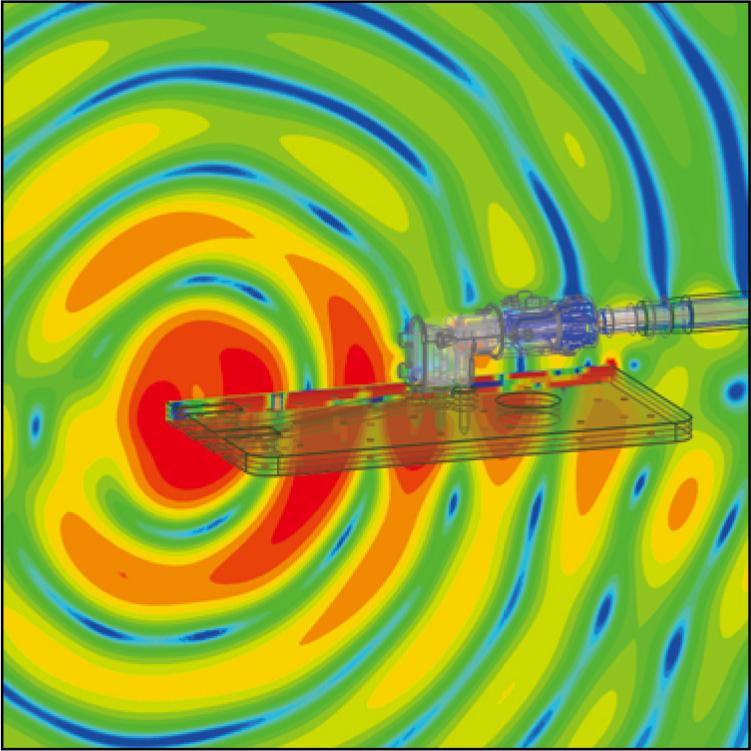

データ通信は、スマートフォンに代表される無線通信量の増加、クラウドの普及によるデータセンター内での通信量の増加に伴い高速化・大容量化が進んでいる。その中で電気信号と光信号のコンバーターである光トランシーバにも高速化の要望が強い。高速の電気信号を歪みなく伝送させるために、通常、特性インピーダンスなどの評価指標をもとに伝送線路の設計を行っているが、実際の基板上では、いくつかの要因が電気信号を歪ませてしまう。その要因は、それぞれが相関の関係にあるSignal Integrity(SI)・Power Integrity(PI)・Electro-Magnetic Interference(EMI)/ Electro-Magnetic Susceptibility(EMS)によって成り立っている。電磁界解析は、これらの課題解決に重要な役割を果たす。本稿では、その要因について例を挙げて説明した後、電磁界解析を使用し問題点の抽出や解決方法の事例を紹介する。

1.5 MB

1.5 MB

人工衛星搭載用途や打ち上げロケット制御向けに、L帯※1とS帯※2それぞれにおいて40 Wの広帯域GaN HEMT※3マイクロ波集積回路※4(MIC)を開発している。40 W GaN HEMT MICは前段に10 W出力、後段に40 W出力のGaN HEMTを同一パッケージ内に実装することで実現され、L帯においては1.0 – 1.7 GHzの帯域で出力45 W以上、利得30 dB以上、電力付加効率45%の特性を有し、 S帯においては2.0 – 2.7 GHzの帯域で出力47 W以上、利得30 dB以上、電力付加効率50%の特性を有している。我々はこのGaN HEMT技術に対し衛星搭載用認定試験を行い、衛星用途として要求される全ての品質と信頼性を満足していることを確認済みである。GaN HEMTを用いた固体素子増幅器(SSPA)の実現により、今後衛星の小型化や軽量化に大きく貢献することが期待される。

1 MB

1 MB

再生可能エネルギーや電気自動車など電力供給と利用の多様化が進み、電力変換に用いられるパワー半導体の役割がより重要となってきている。現在広く普及しているパワー半導体の材料はシリコン(Si)であるが、高効率化が実現できるシリコンカーバイド(SiC)の実用化が進んできている。最近では100 Aを超える電流容量の大きいモジュールも市販されてきており、電力損失低減へ用途拡大が期待されている。併せてSiC基板の口径も拡大し6インチの実用化が進展し、その材料面への高品質化も求められてきている。ウエハ上に作製される半導体素子の均一性や歩留りを左右するのがSiCエピタキシャル成長層である。当社は独自のシミュレーション技術を活用し成長技術開発を進めてきており、既にエピタキシャル基板の量産を開始している。本稿ではエピタキシャル成長層における濃度と膜厚の高い均一性を実現し、同時にデバイス性能に悪影響を与える結晶欠陥の大幅な低減を実現したことを報告する。

1.7 MB

1.7 MB

第4次産業革命と呼ばれるIT技術を活用した技術革新により製造現場では大きな変革を迎えている。特に多数のセンサやデバイスをネットワークに接続して大量のデータを収集・分析する“IoT”技術の活用により生産能力の向上や効率化が期待されている。近年、自動車業界における共通プラットフォーム化、モジュール化の流れの中で、自動車部品メーカは超大量生産による原価低減要求への対応、メガ・リコールを含めた品質リスク管理が求められている。 そこで、メガ・プラットフォーム時代に適合した焼結部品の生産方式、品質管理として、当社グループのものづくりコンセプト“SEIPS”を中核に“IoT”技術を駆使し、①検査自動化による自工程保証、②2Dコードを用いた製品1個単位での品質保証、③成形-焼結-サイジング-機械加工までを連結した“1個流し・同期生産”によるリードタイム大幅短縮、及び中間在庫ゼロ化、④It技術を駆使した生産管理・監視システムをコンセプトとする革新的焼結部品生産ラインを構築した。

2.3 MB

2.3 MB

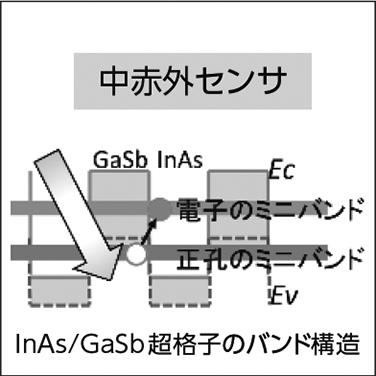

タイトバインディング法とは、原子軌道のエネルギーとその間の相互作用の強さ等を入力データとして物性を求める電子状態計算法である。我々は、赤外センサ開発に向け、ハイブリッド準粒子自己無撞着GW(hybrid QSGW)法に基づいた電子状態計算をInAs/GaSb超格子に対して行い、信頼性の高いバンド構造を得ていた。しかしながら、その膨大な計算量がデバイススケールの超格子への応用を阻んでいた。本研究ではこのような対象へ適用できる電子状態計算法としてタイトバインディング法を選び、これに必要な入力データをhybrid QSGW法から求めた。そしてInAs/GaSb超格子のバンドギャップを求め、フォトルミネッセンス測定やhybrid QSGW法、経験的擬ポテンシャル法による計算と符合する結果を得たのでここに報告する。

1.1 MB

1.1 MB

住宅用蓄電システムは再生可能エネルギーや燃料電池と組み合わせてエネルギー自給率を高め、系統停電時には独立電源システムとして機能できるものとして注目されている。住宅用蓄電システムを普及するための最大の課題は導入コストの低減で、コストに占める蓄電池の割合は大きい。発電電力を全て充電できる大容量蓄電池は雨天・曇天では一部の容量しか使わず稼働率が低くなって経済的効果は低下する。上記課題を解決するには、蓄電容量を必要最低限にし、小型・軽量化によって流通と設置のコストの低減を図り、高稼働率を維持して費用対効果を高めるのが得策である。また、蓄電池に充電した電力を有効利用するとともに、蓄電池の実効容量を高めるためには、変換効率の高い電力変換器も欠かせない。当社では住宅用蓄電システム「POWER DEPOIII」を開発した。

0.8 MB

0.8 MB