「創造と進化」受け継がれる開発者魂~社会へ貢献する想いを胸に次代にリーチする~

「IMPHEAT」と「IMPHEAT-Ⅱ」の誕生

研究用の初号機完成以降、技術陣はさらなる改善・改良に向け継続的な開発を進めていった。2010年にはNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の開発プロジェクトに参画し6インチSiCウェーハの自動搬送システムを完成。さらに顧客の要求に応え、搬送シーケンスの最適化、ウェーハ面内の温度均一性向上、チャージアップ(帯電や放電によるトラブル)防止用高周波型プラズマフラッドガンの搭載などを実現。当時業界唯一の量産型のSiCパワーデバイス用イオン注入装置「IMPHEAT」を市場投入したのは2013年のことである。その後、省エネや省電力化、環境性能へのニーズの高まりを背景に、SiCパワーデバイス市場の拡大が見込まれることから、新たな挑戦を開始した。「IMPHEAT」をベースに、自動搬送システムなどの構造の最適化、短時間でSiCウェーハを高温化するための予備加熱プロセスの追加、搬送アームのデュアル化、イオンビームを倍増するなどの改良を重ねた結果、処理時間の短縮化を実現。さらにイオンビームの安定性向上とビーム量増加を目指し、イオンビーム電流を2倍にできるイオン源の改良にも成功した。これらによって、1時間当たりのウェーハ処理枚数が100枚となり従来比約3倍に向上。これが各方面から高く評価された「IMPHEAT-Ⅱ」である。2019年に発表、2020年から納入を開始している。

次世代イオン注入装置への挑戦

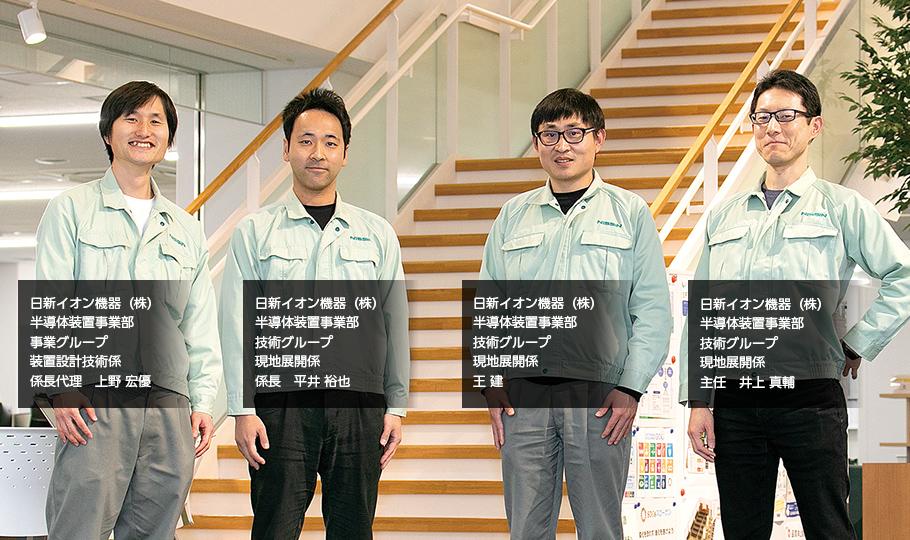

初号機の開発に関わった技術陣の志を継ぐ若手技術者も育っている。現在、若手技術者を中心に開発が進められているのが、「IMPHEAT-Ⅱ」のバージョンアップともいえる次世代のイオン注入装置である。これまで改善・改良を続け、NICのイオン注入装置は進化を続けてきたが、実はそこに横たわる解決しなければならない課題は、初号機以来変わっていない。それは自動搬送システムのさらなる最適化であり、高温化時間の一層の短縮化であり、イオンビームを大量かつ長時間、安定的に出すことだ。これらの高度化が、初号機以来の取り組みだったと言っていい。新たなイオン源開発に挑戦しているのが、平井裕也である。

「常に追求しているのは、ビーム電流を増やすこと、ビームを安定稼働させることです。それが競合他社と差別化できる大きな要素になります。材料やプロセスガスを変更することで、ビーム電流を従来の2倍に増やすことができました。さらに結晶を破壊することなくイオンをウェーハに深く注入することが求められる中、結晶方位を測定できる機器の開発も進めました」(平井)

井上真輔の担当は自動搬送システムの制御設計だ。

「安定的な搬送の実現は、長年にわたって検討が進められてきましたが、いまだ道半ばです。もちろん、かつてより安定的な搬送が実現しています。しかし、加熱における時間のロス、熱による変形や歪み、割れはいまだに発生します。NGとなるウェーハゼロを目指しています。ウェーハの保持には静電チャックに加え、爪で押さえるメカニカルクランプも採用。制御と機械構造、物理のノウハウ、知見を活かして安定した自動搬送を実現したいと考えています」(井上)

王建が取り組んでいるのは、自動搬送システムの機械設計だ。

「搬送は、大気側のロボットハンド上にウェーハを真空吸着して行います。しかし、高温イオン注入によりウェーハが反ることで、ロボットの吸着部と吸着部上に載置されるウェーハとの間には隙間が生じてしまい、真空吸着を用いたウェーハの搬送ができなくなります。今取り組んでいるのは、高い耐熱性と柔軟性を持った吸着パッドの開発です。柔軟であれば反りに応じた動きが可能になり、隙間発生を抑制できます」(王)

上野宏優は、顧客毎の装置の仕様、組み立て、引き渡しまでの一連の業務を担当してきた。最近では専門である機械設計の立場から、他社との差別化のポイントとなる自動搬送システムの1時間当たりの処理枚数の向上をサポートする一方、新たな開発業務にも着手している。

「今までは、SiCで先行する国内向け半導体メーカーと共に伸びてきた経緯がありますが、これからは伸長著しい欧米や中国等海外向けメーカーにも受けの良いレイアウトなどの装置開発にも取り組んでいきたいと考えています」(上野)

こうした取り組みの結果、次世代装置の完成は間近。今年度中に社内機を完成させて検証を重ね、来年には市場にリリースする計画だ。

常にチャレンジし続けることが、社会・世界への貢献に繋がっていく

彼らはイオン注入装置開発への想い、その魅力を次のように語っている。

「新たな技術へのチャレンジの連続であり、それが新たな価値を生み出し、全世界の人に利用されること。それがこの開発業務の醍醐味であり面白さですね」(平井)

「イオン注入装置は目にはつきませんが、縁の下で活躍して新しい顧客価値を生み出している。当社の優位性を保ちながら、シェアを広げていきたいですね」(井上)

「イオン注入は、化学、物理、工学をはじめすべてのサイエンスが投入されている世界。そのこと自体を楽しんでいます。またカーボンニュートラルへの貢献など、世の中を良くするための開発であるところにやりがいを感じています」(上野)

「既存技術と自分のアイデアで、より良い装置にしていくこと。それは自分の考えや想いをカタチにできることであり、技術者冥利に尽きる仕事だと感じています」(王)

技術陣のこれらの想いを受けて、実際にどのような市場戦略が進められているのか。最終章で見ていきたい。

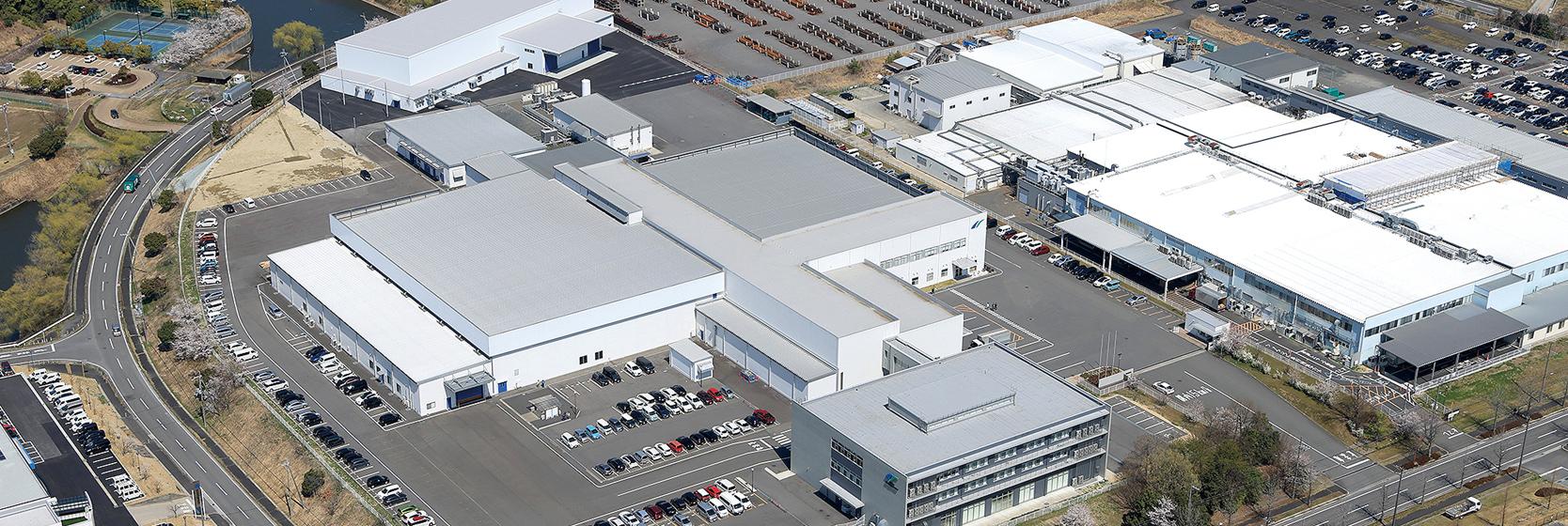

オープンでフレキシブルに思考できる空間

イオン注入技術の最先端R&D拠点として建設された日新イオン機器(株)滋賀事業所、通称「LINK SQUARE」*。そこには、新しい価値の創造のため、コミュニケーションを活性化させ、イノベーションを誘発する環境づくりへの工夫が随所に施されている。開放的で、明るく、自由にコミュニケーションが取れる空間は、想像力と主体性、そしてチームワークを育んでいく。

*「LINK SQUARE」には、LINK=つながる、SQUARE=街・広場という意味から、「ヒト・モノ・コトがつながる街」をイメージするとともに、L:learn(学びの場)、IN:innovative(革新の場)/ inspire(触発の場)/ interact(交流の場)、K:knock on the next door(to the future)(次の扉をたたく場)であってほしいとの願いを込めている。