ITER計画をステップに世界各国の核融合炉へ~核融合はビジネスのフェーズに進化~

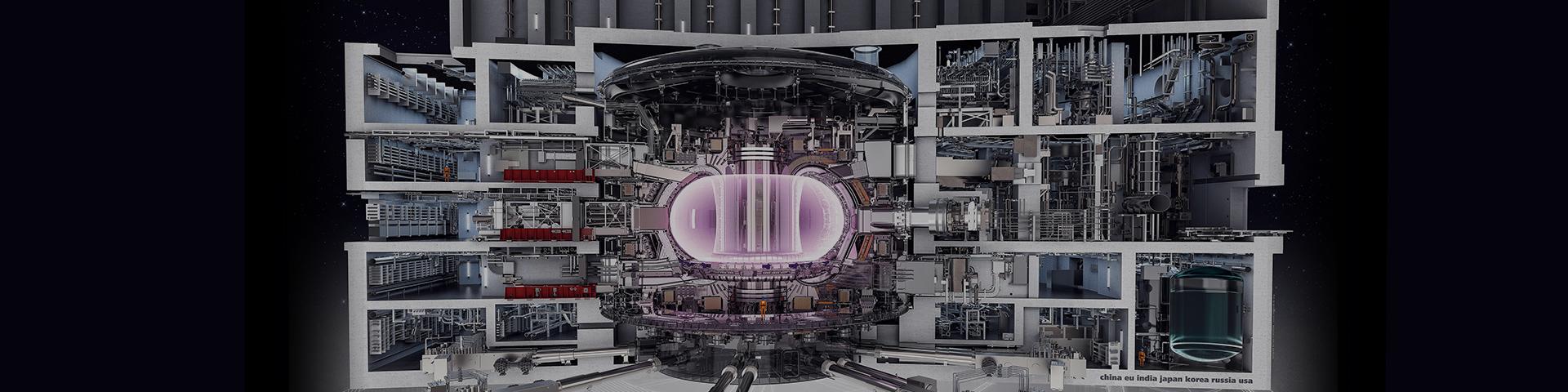

稼働するITER、その全体像(イメージ)

©ITER Organization

やると決めたら諦めないDNAの継承

角倉が取り組んだ、欧州メーカーに向けたPR活動は確実に成果を生んでいる。現在、欧州調達のタングステンモノブロックは、アライドマテリアル製と中国製のみが使用可となっており、2022年10月から約6万5,000個分の調達が開始された。そのおよそ半数をアライドマテリアルが供給することが決まっている。生産拠点である酒田製作所に新たな設備が導入されたのも、欧州案件対応によるものだ。国内外での営業活動のリーダーが熱マネジメント営業部の山本晋平である。山本は2019年にITER計画の社内プロジェクトに営業担当として着任。以来、主にQSTの窓口として、タングステンモノブロックの開発に奔走してきた。

「ITER実機向けのタングステンモノブロック入札直前に本件を引き継ぎました。超大型国際プロジェクトであることを知り、その一端を担えることへの喜びとプレッシャーで複雑な心境でした。私の役割はITER機構とQSTの要求仕様に合わせた製品を納入することであり、当製作所サイドとの間に立って常に最適解を見出していくことです。タングステンモノブロックは未知なものであり、スタンダードなスペックはありません。そのため、実現不可能とも思われる仕様変更や要求の壁が多々立ちはだかっている状況ですが、メンバーと共に真摯に向き合い克服していきたいと思っています」(山本)

2013年、ITER機構がダイバータにタングステンの採用を決定したときから携わってきたのが、取締役で熱マネジメント事業部長の深谷芳竹である。富山製作所で技術部長として、「割れないタングステン」を実現する「微細再結晶粒制御」による材料開発をマネジメントした。その後2016年からは営業技術部長として営業面からも取り組んだ。現在は、技術から営業まで、社内のITERプロジェクト全体を取りまとめる立場だ。

「量産化が決まったときは率直に嬉しかったですね。というのも、12万個のタングステンモノブロックは、随意契約で受注したものであり、信頼の証と思えたからです。これまでの約10年を振り返ってみると、苦難の連続でした。ただ、諦めたら終わり、できないと思ったらその先はない、やると決めたら諦めない、そんなDNAが当社には継承されており、プロジェクトに関わる者すべてがそれを共有していると思います」(深谷)

拡大する核融合の国際マーケット

核融合はビジネスのフェーズに移行しつつあり、各国の動きも加速している。営業のフロントにいる山本は、そのことを強く実感するという。

「核融合はこれまで国や民間の研究機関が中心となって、研究開発が進められてきました。しかしここへきて、環境は急速に変わりつつあります。今風が吹いているのは世界のベンチャー企業。その動きを把握し、確実に対応することでビジネスに繋げていきたいと考えています。また、当社のタングステンは耐久性の高さからダイバータに採用されました。この特性は核融合炉のみならず、他産業の炉部材等などにも展開が可能であり、新たなニーズを掘り起こしていきたいと思っています」(山本)

アライドマテリアルが生み出した「割れない」タングステンモノブロックは、高い評価を獲得している。しかし、ダイバータが、核融合炉に設置されるのは2030年頃と見られており、それまでに核融合を取り巻く環境・技術に変化が生じる可能性もある。

「2035年頃に建設開始予定の、発電実証を行う原型炉では、従来以上に熱負荷が高くなるといわれています。そのような環境下で、現在のタングステンモノブロックが『割れない』性能を維持できるのか。そのため、現状のタングステン板材よりもより強固な、高い耐久性を有する新たなタングステン板材の開発も開始しています。世界へのPR材料としても、純タングステン板材だけでないものを武器として持っておく必要があると思っています」(前出・角倉)

未来へ明るい光を投げかける核融合発電

今回、アライドマテリアルのメンバー、そしてQST所属の両氏に共通しているのは、「未来の世界のために」という志の高さ、社会貢献の意志であり、自分たちの仕事への誇りだ。核融合発電が実用化されるのは、まだ先のことだが、「その日を楽しみにしている」というのも、当事者ならではの想いだろう。

さて、今後のITER計画のロードマップを見ておこう。最初の節目とされているのが、2025年に予定されている「ファーストプラズマ」だ。すなわち、最初の核融合が行われる。その後プラズマ制御試験が終了するのが2035年頃とされている。次のフェーズとして反応制御と工学試験、実用化へ向けた「原型炉」での実証、2050年頃「実用化への準備完了」という計画だ。これらはあくまで予定であり、トラブル等で先に延びる可能性もあれば、技術の進展等で前倒しになる可能性もある。また先述したように、世界各国でベンチャー企業を中心に核融合を取り巻く環境は活性化している。持続可能なエネルギーである核融合発電は、人類社会の未来に明るい光を投げかけていることは間違いない。アライドマテリアルと住友電工グループは、「地上の太陽」の実現のために、果敢にチャレンジしていく――。